斎藤一は、新選組の中で「三番隊組長」として活躍した人物です。二番隊組長であった永倉新八と共に幕末以降も生存した隊士の一人ですが、口述や文書を遺した新八と違い、彼は新選組につながることはほとんど語らなかったと言います。それだけに謎が多い人物でしたが、近年の研究から少しずつ彼の人生が紐解かれてきました。斎藤一の人生と、家紋についてご紹介します。

スポンサードリンク

目次

|

|

|

旗本を斬って出奔…そして近藤勇との出会い

斎藤一は、1844年に江戸で生まれ「山口一」を名乗っていました。ただ、この出自もはっきりしていないようで、明石出身や会津出身などいろいろな説があります。彼は山口家の家督を継ぎますが、旗本との口論から相手を切り殺してしまいました。御家人(公用人とも言われる)だった斎藤が旗本を斬れば、家はただではすみません。

「山口一」から「斎藤一」へ

父はその日のうちに斎藤を出奔させ、斎藤も二度と家には戻らないという覚悟で京都へ向かいました。この時に「斎藤一」と名前を変えています。その後、「浪士組」に参加して江戸から京にきていた近藤勇と出会った…とされていましたが、実は近藤との出会いに関してもはっきりしていません。

近藤勇が江戸で開いていた道場「試衛館」に、斎藤一が出入りしていたという記録があります。これは永倉新八が執筆した壬生浪士文久報告記事」(ただし現存するのは写本)にあるもので、これが正しければすでに江戸で出会っていたことになります。ただ、近藤らと一緒に浪士組に参加していたわけではないようで、浪士組の名簿に斎藤一の名前はありません。

近藤勇の「壬生浪士組」という新選組の前進を結成

その後に浪士組は解体されますが、京に残りたい近藤勇は「壬生浪士組」という新選組の前身を結成します。この隊士募集で斎藤を含む11名が即日採用されており、近藤らと行動を共にしていました。つまり、「江戸で近藤勇に出会っていたものの、浪士組には参加していない。何らかの理由で別に京にきており、浪士組に参加した」という説もあるのです。ただ、いずれにせよ新選組結成前の壬生浪士組から参加していること、この時から幹部となっているため、近藤・土方と深い縁があったことが伺えます。

スポンサードリンク

池田屋事変~御陵衛士でのスパイ活動

新選組関連で、もっとも大きな出来事といえば「池田屋事変」。ここで斎藤は、別動隊であった土方歳三の隊に所属して恩賞を得ました。永倉新八曰く、「沖田は猛者の剣、斎藤は無敵の剣」だったそうで、隊士の中でも永倉・沖田・斎藤の剣の腕前は屈指のものであったとか。この三人の中で斎藤は一番年下ですが、にも関わらずの強さですので、相当の使い手であったことが解ります。

剣の腕は新撰組内でもピカイチ!暗殺がメイン

この剣の腕を買われてか、彼は特に暗殺を多く任されており、このあたりからも近藤や土方らからいかに信用されていたのかがわかるでしょう。もっともそれが顕著なのが、彼が「御陵衛士」に参加したことです。

伊東甲子太郎が新選組離脱

新選組の参謀であった伊東甲子太郎が、御陵衛士として新選組を離脱した際に斎藤も加わりました。実は、彼は近藤や土方らから御陵衛士に送られた間者(スパイ)。薩摩藩の信頼を得るために近藤の暗殺を持ちかけた伊東のことを、新選組側に伝えたのは斎藤です。

スポンサードリンク

斎藤一は新選組に復帰し名を「山口次郎」と改名

この情報から御陵衛士は厳粛され、斎藤は新選組に復帰。名前を「山口次郎」と改めました。

戊辰戦争勃発~土方との別離・会津残留へ

新政府軍と幕府軍の間で勃発した「戊辰戦争」。これで幕府軍が敗走したため、新選組は京を離れることになりました。その後に幕府は「大政奉還」を行い、政権を朝廷に返しています。つまり、この時点で実質的に幕府は役割を終えています。徳川の権力が失墜し、多くの国が恭順の道を選びましたが、もともと長州と対立していた会津藩を含む徳川軍は戦いを継続。新選組もここに参加しています。流山で近藤勇が捉えられてしまいますが、副長の土方を先頭に戦い抜きました。新選組は戦いの中で会津にたどり着きますが、ここで土方との別離を迎えます。どうして別れたのかも諸説ありますが、「庄内に行こう」という土方に対し、斎藤は「会津藩の世話になってここまできたのだから、最後まで会津に尽くすべきだ」と言い、道が分かれたと言われています。

スポンサードリンク

敗戦からの斎藤一

新政府軍に敗北した会津藩は、斗南藩(下北半島)というところに移されます。新政府軍が会津藩に行った仕打ちは筆舌に尽くしがたく、この仕打ちがあとを引いて現在でも会津は山口県(萩市)を許していません。市長同士の握手さえ拒むほどです。※薩摩藩に関しては、西南戦争である程度報復したという理由でそれほどでもないようです。

西南戦争には会津藩氏として参加した斎藤一

後に、政府軍でも対立があり西南戦争が勃発。これは西郷隆盛と政府軍との戦いですが、会津戦争のこともあり西郷に恨みをいだいている会津藩士が多く志願し、斎藤も参加しました。その後は警視庁などに勤務しながら明治時代を行き抜き、72歳で死去。会津にお墓があります。

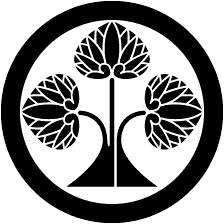

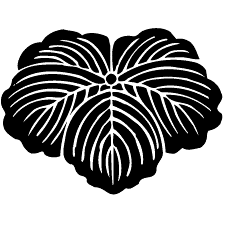

斎藤一の家紋「丸に九枚笹」を解説

斎藤一の家紋は「丸に九枚笹」。どうしてこの家紋を斎藤が使うようになったのかは、明らかになっていません。斎藤は出奔していますし、特に幕末は立場もかなり変わっているので、どこからこの家紋になったのか・最初から使っていたのかも知りたいところですね。この「丸に九枚笹」は、藤田家のお墓などにも使用されているそうです。

会津藩で生きた斎藤一は、晩年に会津に眠ることを希望したとも言われ、今も会津にお墓があります。

笹は、縁起が良く神事に使われることの多い植物でした。地鎮祭や七夕がその例です。文様としては源氏物語の絵巻物などで古くから用いられてきましたが、家紋として用いられるようになったのは室町時代以降です。 はじめは公家の家紋となり、積雪にも耐える強い植物の象徴として家紋に採用する家が増えました。中でも有名なのは上杉家の「竹に雀」や上杉家から贈られた紋を少し変化させた「仙台笹」です。今でも馴染みあるものとして、笹型をした仙台名物の笹かまぼこは、この家紋を由来に誕生しました。 他の使用家には、武家では伊達氏、鳥居氏、竹中半兵衛、公家では冷泉家などがあります。

スポンサードリンク

数奇な運命をたどった斎藤一

新選組隊士の中で、沖田よりも年下という若さでありながら、その剣の腕前を見込まれて幹部となり、暗殺まで任されていた斎藤一。時にはスパイまでこなしていた彼の人生には、どこか物苦しいものも漂います。しかし、そのような役ですら黙ってこなしていた忠義者であるということが、彼の人気を高めていることも事実です。また、幕府軍として最後まで新政府軍に抵抗しながら、後に政府軍に参加し西郷隆盛と闘うという数奇な運命を持つ人物であることも、彼の魅力となっているのかもしれません。

名前を何度も改名した斎藤一

彼が背負った運命の激しさを物語るように、彼は名前を多く変えました。

- 山口一

- 斎藤一

- 山口次郎(油小路の変後)

- 一戸伝八

- 藤田五郎(結婚後)

「藤田五郎」は、あの松平保容より賜ったと言われています。

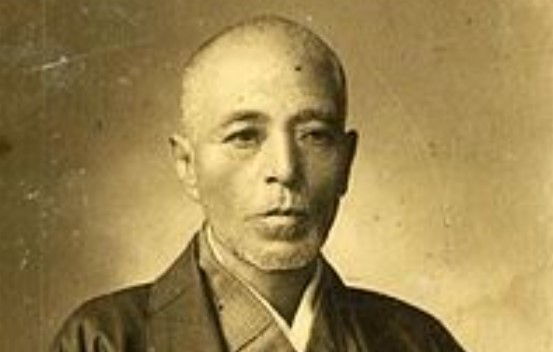

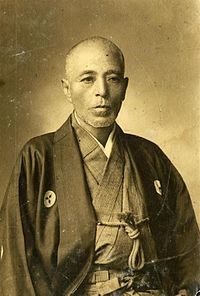

2016年、斎藤一晩年の写真が公開される

斎藤一の写真は、長く「西南戦争に参加する兵士の写真」で知られていましたが、斎藤の子孫である藤田家ではこれを否定していました。そして2016年、ご子孫も認めた斎藤一の写真を公開。

歴史が大きく動いた幕末・明治初期を行き抜いた新選組隊士・斎藤一の姿です。

スポンサードリンク

新選組の主要メンバー10人の家紋をまとめてチェック

新選組主要メンバーの家紋の一覧表です。それぞれ重なることなく、各々の家紋を使用していました。

揚羽蝶 揚羽蝶 |

丸に三つ引き両紋 丸に三つ引き両紋 |

左三つ巴 左三つ巴 |

| 芹沢鴨 | 近藤勇 | 土方歳三 |

庵木瓜 庵木瓜 |

丸に立ち葵 丸に立ち葵 |

丸に木瓜 丸に木瓜 |

| 伊東甲子太郎 | 山南敬助 | 沖田総司 |

石持ちに松皮菱 石持ちに松皮菱 |

丸に九枚笹 丸に九枚笹 |

蔦紋 蔦紋 |

| 永倉新八 | 斉藤一 | 藤堂平助 |

丸に一つ引き 丸に一つ引き |

|

|

| 原田左之助 |

スポンサードリンク

戦国武将117名の家紋一覧をまとめてチェックしよう

織田木瓜 織田木瓜 |

大一大万大吉 大一大万大吉 |

太閤桐 太閤桐 |

水色桔梗 水色桔梗 |

| 石田三成 | 豊臣秀吉 | 明智光秀/山県昌景 |

|

竹に二羽飛び雀/上杉笹 竹に二羽飛び雀/上杉笹 |

武田菱 武田菱 |

真田六文銭 真田六文銭 |

竹に雀/仙台笹 竹に雀/仙台笹 |

| 上杉謙信/上杉景勝/伊達成実 | 武田信玄/武田信繁/武田勝頼/安国寺恵瓊 | 真田幸村/真田昌幸 | 伊達政宗 |

蛇の目 蛇の目 |

徳川葵 徳川葵 |

黒田藤巴 黒田藤巴 |

向い蝶 向い蝶 |

| 加藤清正 | 徳川家康/徳川秀忠 | 黒田官兵衛/黒田長政 | 大谷 吉継 |

前田梅鉢/剣梅鉢 |

一文字三星 一文字三星 |

池田蝶 池田蝶 |

足利二つ引き 足利二つ引き |

| 前田利家/前田慶次 | 毛利元就/毛利輝元 | 池田恒興/池田輝政 | 今川義元 |

丸に立ち葵 丸に立ち葵 |

九枚笹 九枚笹 |

二頭立波 二頭立波 |

二つ雁金 二つ雁金 |

| 本多忠勝 | 竹中半兵衛 | 斎藤道三 | 柴田勝家 |

丸に竪木瓜 丸に竪木瓜 |

三つ盛木瓜に剣花菱 三つ盛木瓜に剣花菱 |

福島沢瀉 福島沢瀉 |

井伊橘 井伊橘 |

| 滝川一益 | 直江兼続 | 福島正則 | 井伊直虎/井伊直政 |

鶴丸 鶴丸 |

丸に細桔梗 丸に細桔梗 |

丸に七つ片喰 丸に七つ片喰 |

剣片喰 剣片喰 |

| 森蘭丸/森長可 | 太田道灌 | 長宗我部元親 | 宇喜多秀家 |

土佐柏 土佐柏 |

三つ柏 三つ柏 |

八咫烏 八咫烏 |

平四つ目結 平四つ目結 |

| 山内一豊 | 島左近 | 雑賀孫一 | 尼子晴久/京極高次 |

ばら藤に井桁 ばら藤に井桁 |

丸に違い鎌 丸に違い鎌 |

蔦 蔦 |

大友抱き花杏葉 大友抱き花杏葉 |

| 片倉小十郎 | 小早川秀秋 | 藤堂高虎/松永久秀 | 大友宗麟/高橋紹運/立花道雪 |

中結び祇園守 中結び祇園守 |

祇園守 祇園守 |

足利二つ引き 足利二つ引き |

対い鶴 対い鶴 |

| 小西行長 | 立花宗茂 | 足利尊氏/足利義昭 | 蒲生氏郷 |

七つ割り隅立て四つ目 七つ割り隅立て四つ目 |

細川九曜 細川九曜 |

笹龍胆 笹龍胆 |

丹羽直違 丹羽直違 |

| 佐々成政 | 細川忠興 細川藤孝 |

源頼朝 | 丹羽長秀 |

丸に片喰 丸に片喰 |

榊原源氏車 榊原源氏車 |

三つ盛り木瓜 三つ盛り木瓜 |

違い鷹の羽 |

| 酒井忠次 | 榊原康政 | 朝倉義景 | 片桐且元 |

下がり藤 下がり藤 |

黒餅 黒餅 |

北条対い蝶 北条対い蝶 |

丸に二つ引き 丸に二つ引き |

| 加藤嘉明 | 黒田長政 | 北条早雲 | 最上義光 |

三つ盛り亀甲に花菱 三つ盛り亀甲に花菱 |

丸に十文字 丸に十文字 |

蜂須賀卍 蜂須賀卍 |

七曜 七曜 |

| 浅井長政 | 島津義弘/島津貴久/島津貴久/島津義久 | 蜂須賀 小六(正勝) | 高山右近/九鬼嘉隆 |

津軽牡丹 津軽牡丹 |

北条鱗 北条鱗 |

丸に上の字 丸に上の字 |

右三つ巴 右三つ巴 |

| 津軽為信 | 北条氏康/北条氏政 | 村上義清/村上武吉 | 結城秀康/清水宗治/山本勘助/小早川隆景 |

永楽銭 永楽銭 |

梅鉢 梅鉢 |

変わり十二日足 変わり十二日足 |

丸に三つ引き 丸に三つ引き |

| 仙石秀久 | 筒井順慶 | 龍造寺隆信 | 吉川広家 |

丸に違い鷹の羽 丸に違い鷹の羽 |

五七桐 五七桐 |

生駒車 生駒車 |

九条下がり藤 九条下がり藤 |

| 浅野幸長/浅野長政 | 豊臣秀次/斎藤義龍/豊臣秀長 | 生駒正俊 | 本願寺顕如 |

丸に揚羽蝶 丸に揚羽蝶 |

吾亦紅/地楡に雀 吾亦紅/地楡に雀 |

丸に三つ葵 丸に三つ葵 |

輪違い 輪違い |

| 平清盛 | 柳生宗矩 | 松平忠吉 | 脇坂安治 |

鍋島花杏葉 鍋島花杏葉 |

結城巴 結城巴 |

揚羽蝶 揚羽蝶 |

唐花紋 唐花紋 |

| 鍋島勝茂 | 松平忠直 | 吉川元春 | 陶晴賢 |

抱き茗荷 抱き茗荷 |

五本骨扇に月丸 五本骨扇に月丸 |

||

| 堀尾吉晴 | 佐竹義重 |

スポンサードリンク

| 他にもあるぞ!超人気家紋コンテンツ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|