新選組と言えば、もっとも名をよく知られているのは土方歳三でしょう。日本中に土方ファンが多く、現在も彼の足跡を求めて旅行をする人がいるほどです。非常に端正な男性としても知られ、現存する写真からも整った顔立ちがわかりますね。そんな彼の家紋と人生を解説します。

スポンサードリンク

目次

|

|

|

武士になりたい夢をもつ日野生まれの少年

土方歳三は、東京の日野というところにある豪農の四男として生まれました。跡継ぎではなかったことから奉公に出されますが、番頭と喧嘩したことで日野の実家に戻っています。農家とはいえ、土方の実家はとてもお金がある裕福な家だったので、歳三もなにひとつ不自由なく育ちました。ただ、歳三はたとえお金があったとしても「農民ではなく武士になりたい」という夢を持っており、それに向かって行動することになります。

新選組を束ねた土方歳三

やがて上京し、結成した「新選組」の中で、土方は局長・近藤勇に次ぐ副長として活躍しました。新選組は、「たとえ武士ではない身分だったとしても、入れば武士になることができる」というものであったため、武士に憧れる浪士たちがこの門を叩いたと言われています。

しかし、やはり一介の寄せ集めである浪士たちをまとめるのは大変だったのでしょう、土方は隊士たちを厳しくまとめあげ、新選組で定めた「局中法度」を破ったものは切腹させていました。

鬼の副長と呼ばれる存在に

この中には、共に江戸から上京した仲間・山南敬介も含まれています。あまりの厳しさから、土方は「鬼の副長」と呼ばれるまでになり、新選組の中でも敵からも恐れられる存在となったのです。

スポンサードリンク

流山での近藤勇との別れ~函館での死

「池田屋事変」での活躍もあり栄華をきわめた新選組ですが、やがて勃発した「鳥羽伏見の戦い」にて敗北。京を追われる身となります。近藤について戦い続けた土方ですが、とうとう「流山」で追い詰められ、近藤勇が投降。どうしてここで近藤が投降したのかについては不明ですが、土方たちを逃がすためにわざと投降したとも言われています。そして近藤が板橋で斬首されたあとも、土方は転戦を続け函館の地にたどり着きました。

最期まで武士として戦い抜くことを選んだ土方

新選組が忠誠を尽くした徳川家はすでに「大政奉還」で力を失い、将軍慶喜は江戸城を開城したため、もはや新選組が戦う理由はなかったと言えます。でも土方は敵に投降して死ぬよりも、最期まで武士として戦い抜くことを選びました。

最期の地となった函館では、京都時代とは打って変わって隊士たちに優しく「慈母」と呼ばれ慕われていたそうです。土方は歌をたくさん遺しており、それを見ても実は繊細な人物だったのかもしれません。幕府軍最後の戦いとなった「函館戦争」にて土方は討ち死し、34歳の生涯を閉じました。

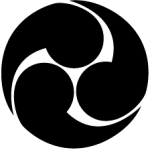

土方歳三の家紋は「左三つ巴紋」

土方歳三の家紋は、「左三つ巴紋」です。

巴紋は「渦巻」を形にしたもので、「災害を退ける」という意味があります。このため、この紋を家に飾ることもあるようです。

巴は古代から世界各国に似たような文様があり、発祥は定かではないものの日本では縄文時代から存在していました。 巴は元々弓を弾く際に腕を保護するための武具で、それが後に渦を巻く文様として浸透しました。文様として使われ始めたのは平安時代で、戦国時代には武家によって多く使用されます。特に現在の栃木県である下野宇都宮の一族に多用されていました。そして江戸時代になると約350の家が巴紋を使用し、全国各地で見られるようになります。 巴紋の種類は豊富で、渦を巻く向きの違いや巴の数、大きさなどに違いがあります。具体的には右一つ巴、左渦巻き巴、右五つ巴、台巴などです。人気の家紋であるため、使用者は多数います。

スポンサードリンク

新選組の主要メンバー10人の家紋をまとめてチェック

新選組主要メンバーの家紋の一覧表です。それぞれ重なることなく、各々の家紋を使用していました。

揚羽蝶 揚羽蝶 |

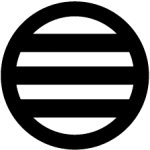

丸に三つ引き両紋 丸に三つ引き両紋 |

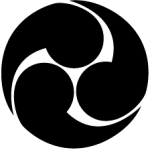

左三つ巴 左三つ巴 |

| 芹沢鴨 | 近藤勇 | 土方歳三 |

庵木瓜 庵木瓜 |

丸に立ち葵 丸に立ち葵 |

丸に木瓜 丸に木瓜 |

| 伊東甲子太郎 | 山南敬助 | 沖田総司 |

石持ちに松皮菱 石持ちに松皮菱 |

丸に九枚笹 丸に九枚笹 |

蔦紋 蔦紋 |

| 永倉新八 | 斉藤一 | 藤堂平助 |

丸に一つ引き 丸に一つ引き |

|

|

| 原田左之助 |

スポンサードリンク

戦国武将117名の家紋一覧をまとめてチェックしよう

織田木瓜 織田木瓜 |

大一大万大吉 大一大万大吉 |

太閤桐 太閤桐 |

水色桔梗 水色桔梗 |

| 石田三成 | 豊臣秀吉 | 明智光秀/山県昌景 |

|

竹に二羽飛び雀/上杉笹 竹に二羽飛び雀/上杉笹 |

武田菱 武田菱 |

真田六文銭 真田六文銭 |

竹に雀/仙台笹 竹に雀/仙台笹 |

| 上杉謙信/上杉景勝/伊達成実 | 武田信玄/武田信繁/武田勝頼/安国寺恵瓊 | 真田幸村/真田昌幸 | 伊達政宗 |

蛇の目 蛇の目 |

徳川葵 徳川葵 |

黒田藤巴 黒田藤巴 |

向い蝶 向い蝶 |

| 加藤清正 | 徳川家康/徳川秀忠 | 黒田官兵衛/黒田長政 | 大谷 吉継 |

前田梅鉢/剣梅鉢 |

一文字三星 一文字三星 |

池田蝶 池田蝶 |

足利二つ引き 足利二つ引き |

| 前田利家/前田慶次 | 毛利元就/毛利輝元 | 池田恒興/池田輝政 | 今川義元 |

丸に立ち葵 丸に立ち葵 |

九枚笹 九枚笹 |

二頭立波 二頭立波 |

二つ雁金 二つ雁金 |

| 本多忠勝 | 竹中半兵衛 | 斎藤道三 | 柴田勝家 |

丸に竪木瓜 丸に竪木瓜 |

三つ盛木瓜に剣花菱 三つ盛木瓜に剣花菱 |

福島沢瀉 福島沢瀉 |

井伊橘 井伊橘 |

| 滝川一益 | 直江兼続 | 福島正則 | 井伊直虎/井伊直政 |

鶴丸 鶴丸 |

丸に細桔梗 丸に細桔梗 |

丸に七つ片喰 丸に七つ片喰 |

剣片喰 剣片喰 |

| 森蘭丸/森長可 | 太田道灌 | 長宗我部元親 | 宇喜多秀家 |

土佐柏 土佐柏 |

三つ柏 三つ柏 |

八咫烏 八咫烏 |

平四つ目結 平四つ目結 |

| 山内一豊 | 島左近 | 雑賀孫一 | 尼子晴久/京極高次 |

ばら藤に井桁 ばら藤に井桁 |

丸に違い鎌 丸に違い鎌 |

蔦 蔦 |

大友抱き花杏葉 大友抱き花杏葉 |

| 片倉小十郎 | 小早川秀秋 | 藤堂高虎/松永久秀 | 大友宗麟/高橋紹運/立花道雪 |

中結び祇園守 中結び祇園守 |

祇園守 祇園守 |

足利二つ引き 足利二つ引き |

対い鶴 対い鶴 |

| 小西行長 | 立花宗茂 | 足利尊氏/足利義昭 | 蒲生氏郷 |

七つ割り隅立て四つ目 七つ割り隅立て四つ目 |

細川九曜 細川九曜 |

笹龍胆 笹龍胆 |

丹羽直違 丹羽直違 |

| 佐々成政 | 細川忠興 細川藤孝 |

源頼朝 | 丹羽長秀 |

丸に片喰 丸に片喰 |

榊原源氏車 榊原源氏車 |

三つ盛り木瓜 三つ盛り木瓜 |

違い鷹の羽 |

| 酒井忠次 | 榊原康政 | 朝倉義景 | 片桐且元 |

下がり藤 下がり藤 |

黒餅 黒餅 |

北条対い蝶 北条対い蝶 |

丸に二つ引き 丸に二つ引き |

| 加藤嘉明 | 黒田長政 | 北条早雲 | 最上義光 |

三つ盛り亀甲に花菱 三つ盛り亀甲に花菱 |

丸に十文字 丸に十文字 |

蜂須賀卍 蜂須賀卍 |

七曜 七曜 |

| 浅井長政 | 島津義弘/島津貴久/島津貴久/島津義久 | 蜂須賀 小六(正勝) | 高山右近/九鬼嘉隆 |

津軽牡丹 津軽牡丹 |

北条鱗 北条鱗 |

丸に上の字 丸に上の字 |

右三つ巴 右三つ巴 |

| 津軽為信 | 北条氏康/北条氏政 | 村上義清/村上武吉 | 結城秀康/清水宗治/山本勘助/小早川隆景 |

永楽銭 永楽銭 |

梅鉢 梅鉢 |

変わり十二日足 変わり十二日足 |

丸に三つ引き 丸に三つ引き |

| 仙石秀久 | 筒井順慶 | 龍造寺隆信 | 吉川広家 |

丸に違い鷹の羽 丸に違い鷹の羽 |

五七桐 五七桐 |

生駒車 生駒車 |

九条下がり藤 九条下がり藤 |

| 浅野幸長/浅野長政 | 豊臣秀次/斎藤義龍/豊臣秀長 | 生駒正俊 | 本願寺顕如 |

丸に揚羽蝶 丸に揚羽蝶 |

吾亦紅/地楡に雀 吾亦紅/地楡に雀 |

丸に三つ葵 丸に三つ葵 |

輪違い 輪違い |

| 平清盛 | 柳生宗矩 | 松平忠吉 | 脇坂安治 |

鍋島花杏葉 鍋島花杏葉 |

結城巴 結城巴 |

揚羽蝶 揚羽蝶 |

唐花紋 唐花紋 |

| 鍋島勝茂 | 松平忠直 | 吉川元春 | 陶晴賢 |

抱き茗荷 抱き茗荷 |

五本骨扇に月丸 五本骨扇に月丸 |

||

| 堀尾吉晴 | 佐竹義重 |

スポンサードリンク

| 他にもあるぞ!超人気家紋コンテンツ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|