織田信長が生涯夢見て成し遂げることができなかった「天下統一」の夢。それを果たした人物が、豊臣秀吉です。大阪にある「大阪城」の主でもある豊臣秀吉は(現在残っているのは徳川家康のものですが)、今でも大阪府民から「太閤さん、太閤さん」と親しまれている戦国武将。日本で知らない人はまずいません。武将になる人物と言えば、生まれもそだちも高貴なお家の人ばかり…の時代の中で、秀吉は下層民生まれ、足軽から天下人へとのし上がったという稀なエピソードも持っていますので、そのあたりも人気の要因になっているのでしょう。そんな秀吉ですが、彼が使っていた家紋を調べてみると「彼の性格と立場」が非常によくわかって面白いのでご紹介しましょう。

スポンサードリンク

目次

|

|

|

豊臣秀吉と家紋について

ひょうたんと桐紋、秀吉の家紋から伺える彼の背景

豊臣秀吉の家紋と言えば、「桐紋」が有名です。しかし、実はそれより前に「瓢箪(ひょうたん)」の紋を使っていたと言われているのをご存知ですか?こちらが秀吉が使っていた「千成瓢箪」と呼ばれる紋で、瓢箪がたくさん重なったような形をしています。実は、これは秀吉が「家紋」というより「馬印」として使用していたもの。

この千成瓢箪は、最初はひとつの瓢箪だったものを戦に勝つたびに増やしていったという伝説があるそうです。戦場で目立つように、金色の千成瓢箪を掲げ、不評だったとも言われています。この「千成瓢箪」に関するエピソードは、本当なのかどうかはっきりしないのですが、伝わった話から見えてくるのが「秀吉の性格」。もともと馬印は派手に目立つように作るものですが、それからさらに目を引く形で使ったという伝説が残っているところに、当時の秀吉の様子をうかがうことができるのです。このように、秀吉と家紋からは彼のおかれた立場が良く見えます。

スポンサードリンク

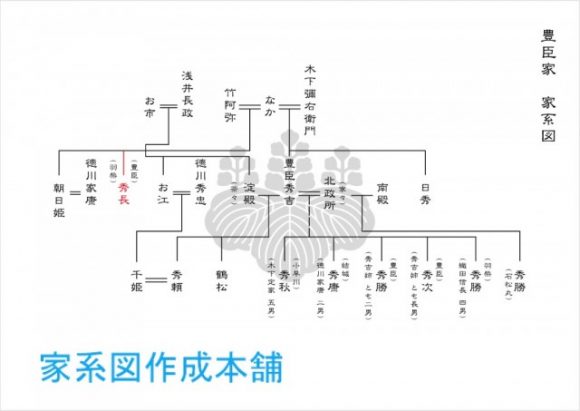

豊臣秀吉の家系図

秀吉の家系図を簡単にまとめたものがこちらになります。

引用:家系図作成本舗

正妻との間に実子はいない、書かれているのはすべて養子秀吉の正妻・寧々との間には実子がいません。そのため、秀吉はあちこちから養子をもらって跡継ぎを育てています。中でも有名なのが、「秀秋(のちの小早川秀秋)」と「豊臣秀次」の存在でしょう。

スポンサードリンク

豊臣秀吉と秀秋

側室の茶々(淀殿)との間に実子が生まれると、秀吉はそれまでとは打って変わって養子を疎んじるようになりました。「地位を実子に継がせたい」という欲が出てきたためです。

そこで、子の秀秋のことを毛利家の筆頭「小早川家」の養子にしました。後に、彼は秀吉没後の「関ヶ原の戦い」で豊臣軍を裏切り、それが徳川勝利の大きな布石となります。なんとも皮肉な話です。

豊臣秀吉と秀次

彼も秀吉の養子でしたが、やはり秀吉の嫡男・秀頼が生まれてから扱いが悪くなります。理由はいくつかありますが、彼は強制的に出家させられ、後に切腹を命じられました。この後、秀次の妻や子供までが首を切られて穴に打ち捨てられるという残虐さで、このことは秀吉の名を大きく穢す出来事となっています。

豊臣秀吉と駒姫

中でも著名なのが、伊達政宗の叔父である最上義光の娘「駒姫」。駒姫は非常に美しい姫で、父母から大切に育てられてきましたが、秀吉に「ぜひに」と請われてしぶしぶ秀次の嫁に出すことになりました。しかし、そのさなかに秀次の切腹事件があり、まだ妻にもなっていない駒姫も首を切られて死んでしまいます。

これにショックを受けた最上家では、駒姫の母である大崎夫人が亡くなるなど悲しみが尾を引き、義光は豊臣から徳川への傾倒をあらわにしていきます。家系図で起きたことをたどると、いかにして豊臣家がほろんだのかが良く解ります。

スポンサードリンク

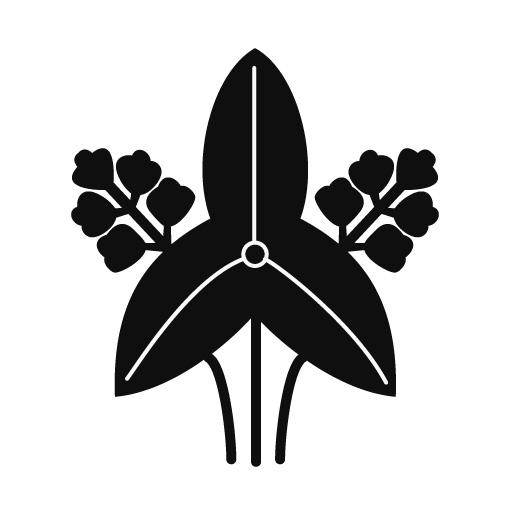

沢瀉(おもだか):木下藤吉郎時代の家紋の意味・由来

さて、豊臣秀吉が天下人になるずっと前には「木下藤吉郎」という名前を名乗っていました。秀吉は農民生まれとされていますが、この時期の名前ですね。

彼がこの時期にどんな家紋を使っていたのかははっきりしませんが、「沢瀉紋ではないか」と推察されています。

なぜなら、甥である秀次がこの家紋を使用していたためです。秀次は秀吉の姉の息子なので、それを考えれば「秀吉ももともとは沢瀉紋を使っていた」と考えるのは自然なことでしょう。ただ、あくまでも推察です。沢瀉紋は、沢瀉の形が矢じりに似ているとされ「勝ち草」として人気がありました。そこから生まれた家紋です。画像は「立ち沢瀉」です。

五三桐:羽柴時代に信長から与えられた

ここで「桐紋」が登場します。秀吉がはじめて手にした「桐紋」は、織田信長からもらった「五三桐(ごさんのきり)」。

よく見ると、桐の葉が3・5・3になっているのが解るでしょう。だから「五三桐」と呼んでいます。もともと、「桐」は「鳳凰がとまる木」と言われ、神聖な扱いを受けていました。そのため、一時期は神に等しい存在と言われた天皇しか使うことが許されなかったのです。しかし、その天皇から「恩賞」という形で家紋が武家に渡ることもあり、ここから桐紋を使用する武家も増え始めました。有名なのが、足利尊氏のエピソードですね。足利高氏は、後醍醐天皇から「尊」の文字と桐紋を恩賞として受け取っています。

スポンサードリンク

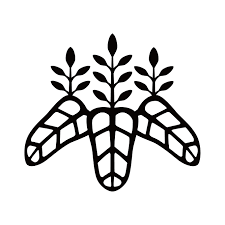

五七桐:豊臣改名後、後陽成天皇から与えられた

秀吉が「豊臣秀吉」と名乗るようになったころ、御陽成天皇から「五七桐」という家紋を与えられました。

こちらは、葉が5・7・5の数になっているもので、桐紋の中では最上位と言われています。この紋を天皇から賜ったという事実が、当時の秀吉の地位を表しています。実は、これら「桐紋」には秀吉らしいエピソードがあります。天下人となっても、生まれが下層民である秀吉には後ろ盾がありません。他の武家のように、親族もまた武家であるとか、横のつながりがあるとか、そういうことが彼にはなかったのです。家臣すら彼にはいませんでした。そこで、秀吉は「自分が使っている桐紋を武将たちに与える」という行動に出ました。地位の高い自分が桐紋を与えることで、武家を仲間にしようとしたのです。このため、秀吉は武将の中でも抜きんでて多く家紋を他の武家に与えていると言われています。余談ですが、「豊臣」の姓も家臣にたくさん与えていたそうで、彼が当時「身分」「出自」をかなり意識していたことがわかります。「豊臣」の姓を名乗らせることで、自身の仲間を増やしていくことを考えたのでしょう。

スポンサードリンク

豊臣秀吉が愛した太閤桐(五七桐)

臣下に桐紋を下賜していた秀吉ですが、あまりに多く五七桐・五三桐を与えていたために、「桐紋」自体のありがたみが薄れてしまいました。たくさんの人が使えば、それは珍しさがありませんから権威も落ちていくのは当たり前です。そこで、秀吉は自分だけが使える「太閤桐」という家紋を生み出しました。

今までの桐紋と比較すると、きわめてシンプルなデザインです。「五三桐」「五七桐」とは全く違う桐紋なので、パッと見ただけでは同じ桐紋とは解らないほど。「太閤桐」という名前からも、秀吉の大きなこだわりが見えてくる家紋です。

豊臣秀吉が家紋、豊臣姓を下賜した人物一覧

豊臣秀吉は自らの地位を確固たるものにするため、名だたる大名に自らの五七桐紋や豊臣姓を下賜しています。

五七桐を下賜した大名

| 武将名 | 代表紋 |

前田利家 前田利家 |

梅鉢(うめはちもん) 梅鉢(うめはちもん) |

伊達政宗 伊達政宗 |

仙台笹(せんだいざさ 仙台笹(せんだいざさ |

福島正則 福島正則 |

福島沢瀉(ふくしまおもだか) 福島沢瀉(ふくしまおもだか) |

仙谷秀久 仙谷秀久 |

永楽銭紋(えいらくせんもん) 永楽銭紋(えいらくせんもん) |

スポンサードリンク

豊臣姓を下賜した家臣

| 大名 | 代表紋 |

浅野長政 浅野長政 |

丸に違い鷹の羽 丸に違い鷹の羽 |

堀秀政 堀秀政 |

三つ盛亀甲に花菱 三つ盛亀甲に花菱 |

細川忠興 細川忠興 |

九曜(くよう) 九曜(くよう) |

池田輝政 池田輝政 |

池田蝶 池田蝶 |

豊臣姓を下賜した養子・縁者

木下勝俊 木下勝俊 |

京極高次 京極高次 |

宇喜多秀家 宇喜多秀家 |

小早川秀秋 小早川秀秋 |

結城秀康 結城秀康 |

伊達秀宗 伊達秀宗 |

スポンサードリンク

豊臣姓を下賜した外様大名

前田利家 前田利家 |

丹羽長重 丹羽長重 |

蒲生氏郷 蒲生氏郷 |

織田秀信(三法師) 織田秀信(三法師) |

織田長益(織田長益) 織田長益(織田長益) |

上杉景勝 上杉景勝 |

毛利輝元 毛利輝元 |

小早川隆景 小早川隆景 |

吉川広家 吉川広家 |

島津義弘 島津義弘 |

真田信繁(幸村) 真田信繁(幸村) |

鍋島直茂 鍋島直茂 |

立花宗茂 立花宗茂 |

家紋から見える豊臣秀吉の人物像

豊臣秀吉は、時に「成り上がり」と評されることがあります。身分が低く、後ろ盾がないために「臣下に自分が使っている家紋を与え、懐柔する」「豊臣を名乗らせ、仲間にする」という手法を駆使しており、どんどん地位が高まっていくなかでも、彼が周囲と良い関係を築くために苦心していたことが解ります。一方で、自分だけの「太閤桐」を使い始めたことや、事実かどうかはっきりしないものの「黄金の馬印を使っていた」ということからも、自身の存在をアピールしたかったという性格も伺えます。「目立ちたがり屋」とも言えますが、秀吉は死に際に「自分を八幡として祀るように」という遺言を遺していることから、彼はその地位への固執がとても強かったのでしょう。彼を育てた織田信長も自分を神として信仰させたがっていたという説がありますが、もしそれが本当なら信長の影響も強かったのかもしれませんね。

スポンサードリンク

醍醐寺・山門院の唐門にも桐紋

京都・醍醐山にある「醍醐寺」をご存知でしょうか?

200万平方メートルという広大な敷地をもつこのお寺は、晩年の秀吉が「醍醐の花見」を催したことでしられています。秀吉はこの日のために桜を700本取り寄せ、さらに臣下たち1300人を集めておこなわれており、非常に華やかな宴であったことが解ります。この「醍醐寺」にある「唐門」にも五七桐が施されています。唐門は朝廷からの勅命が合った時にだけ開く門であり、普段は決して開くことはありませんでした。漆塗りの黒い門に、金箔で菊紋・五七桐が描かれており、現在みられるものは修復後の姿です。秀吉も、この門を見て美しさにため息をつくことがあったのかもしれません。現在は国宝に指定されています。

スポンサードリンク

桐紋と菊紋の融合「紅萌葱地山菊桐紋片身替唐織」

豊臣秀吉が、毛利輝元に与えた能衣装が「紅萌葱地山菊桐紋片身替唐織」です。みると解りますが、非常に豪華で美しい着物ですね。

中央を区切りとし、山形の織りと菊紋・五七桐をふんだんに使っていますが、片身は紅が強く出ているのに対し、もう片身は浅葱が強く出ていて、非対称の美しさを見ることができます。

高貴な者だけが使うことを許される菊紋・桐紋を贅沢に使っているだけでなく、全体がまるで金のような色合いのデザインであることから、秀吉の「華やかなものが好き」という性格がよく表れています。

スポンサードリンク

日本政府・首相官邸にも使用されている

桐紋は、日本政府・首相官邸にも使用されている家紋です。安倍総理の前にあるプレートを見てください、五七桐の紋ですね。

そう、日本政府と首相官邸でも「五七桐」の紋を使用しており、時々テレビなどでも見ることができます。五七桐は秀吉が使っていた家紋でもあるので、「何かつながりがあるの?」と考える人もいるのですが、単純に「天皇家で使われていた五七桐を、明治政府が使用しはじめたというお話。天皇家と言えば「菊紋」の方が有名なのですが、「天皇」ではなく「国民」のために政治をするという意味で「五七桐」の方を選んだとも言われています。「民主主義」のあらわれとも言えそうですね。

スポンサードリンク

500円玉にも使われている五七桐

500円玉を裏返すと、そこには五七桐が綺麗に浮かび上がっています。ただ500円玉を使うだけでは気付きにくいですが、裏を見てみてください。しっかりと桐紋が使われていることがわかるでしょう。こちらも、やはり「日本政府の紋章が桐紋である」という理由から使われるようになったと考えるのが自然です。他にも、桐紋は明治時代に使われていた10円硬貨に使われていたという歴史もあり、あちこちでその存在を確認することができます。

スポンサードリンク

戦国武将117名の家紋一覧をまとめてチェックしよう

織田木瓜 織田木瓜 |

大一大万大吉 大一大万大吉 |

太閤桐 太閤桐 |

水色桔梗 水色桔梗 |

| 石田三成 | 豊臣秀吉 | 明智光秀/山県昌景 |

|

竹に二羽飛び雀/上杉笹 竹に二羽飛び雀/上杉笹 |

武田菱 武田菱 |

真田六文銭 真田六文銭 |

竹に雀/仙台笹 竹に雀/仙台笹 |

| 上杉謙信/上杉景勝/伊達成実 | 武田信玄/武田信繁/武田勝頼/安国寺恵瓊 | 真田幸村/真田昌幸 | 伊達政宗 |

蛇の目 蛇の目 |

徳川葵 徳川葵 |

黒田藤巴 黒田藤巴 |

向い蝶 向い蝶 |

| 加藤清正 | 徳川家康/徳川秀忠 | 黒田官兵衛/黒田長政 | 大谷 吉継 |

前田梅鉢/剣梅鉢 |

一文字三星 一文字三星 |

池田蝶 池田蝶 |

足利二つ引き 足利二つ引き |

| 前田利家/前田慶次 | 毛利元就/毛利輝元 | 池田恒興/池田輝政 | 今川義元 |

丸に立ち葵 丸に立ち葵 |

九枚笹 九枚笹 |

二頭立波 二頭立波 |

二つ雁金 二つ雁金 |

| 本多忠勝 | 竹中半兵衛 | 斎藤道三 | 柴田勝家 |

丸に竪木瓜 丸に竪木瓜 |

三つ盛木瓜に剣花菱 三つ盛木瓜に剣花菱 |

福島沢瀉 福島沢瀉 |

井伊橘 井伊橘 |

| 滝川一益 | 直江兼続 | 福島正則 | 井伊直虎/井伊直政 |

鶴丸 鶴丸 |

丸に細桔梗 丸に細桔梗 |

丸に七つ片喰 丸に七つ片喰 |

剣片喰 剣片喰 |

| 森蘭丸/森長可 | 太田道灌 | 長宗我部元親 | 宇喜多秀家 |

土佐柏 土佐柏 |

三つ柏 三つ柏 |

八咫烏 八咫烏 |

平四つ目結 平四つ目結 |

| 山内一豊 | 島左近 | 雑賀孫一 | 尼子晴久/京極高次 |

ばら藤に井桁 ばら藤に井桁 |

丸に違い鎌 丸に違い鎌 |

蔦 蔦 |

大友抱き花杏葉 大友抱き花杏葉 |

| 片倉小十郎 | 小早川秀秋 | 藤堂高虎/松永久秀 | 大友宗麟/高橋紹運/立花道雪 |

中結び祇園守 中結び祇園守 |

祇園守 祇園守 |

足利二つ引き 足利二つ引き |

対い鶴 対い鶴 |

| 小西行長 | 立花宗茂 | 足利尊氏/足利義昭 | 蒲生氏郷 |

七つ割り隅立て四つ目 七つ割り隅立て四つ目 |

細川九曜 細川九曜 |

笹龍胆 笹龍胆 |

丹羽直違 丹羽直違 |

| 佐々成政 | 細川忠興 細川藤孝 |

源頼朝 | 丹羽長秀 |

丸に片喰 丸に片喰 |

榊原源氏車 榊原源氏車 |

三つ盛り木瓜 三つ盛り木瓜 |

違い鷹の羽 |

| 酒井忠次 | 榊原康政 | 朝倉義景 | 片桐且元 |

下がり藤 下がり藤 |

黒餅 黒餅 |

北条対い蝶 北条対い蝶 |

丸に二つ引き 丸に二つ引き |

| 加藤嘉明 | 黒田長政 | 北条早雲 | 最上義光 |

三つ盛り亀甲に花菱 三つ盛り亀甲に花菱 |

丸に十文字 丸に十文字 |

蜂須賀卍 蜂須賀卍 |

七曜 七曜 |

| 浅井長政 | 島津義弘/島津貴久/島津貴久/島津義久 | 蜂須賀 小六(正勝) | 高山右近/九鬼嘉隆 |

津軽牡丹 津軽牡丹 |

北条鱗 北条鱗 |

丸に上の字 丸に上の字 |

右三つ巴 右三つ巴 |

| 津軽為信 | 北条氏康/北条氏政 | 村上義清/村上武吉 | 結城秀康/清水宗治/山本勘助/小早川隆景 |

永楽銭 永楽銭 |

梅鉢 梅鉢 |

変わり十二日足 変わり十二日足 |

丸に三つ引き 丸に三つ引き |

| 仙石秀久 | 筒井順慶 | 龍造寺隆信 | 吉川広家 |

丸に違い鷹の羽 丸に違い鷹の羽 |

五七桐 五七桐 |

生駒車 生駒車 |

九条下がり藤 九条下がり藤 |

| 浅野幸長/浅野長政 | 豊臣秀次/斎藤義龍/豊臣秀長 | 生駒正俊 | 本願寺顕如 |

丸に揚羽蝶 丸に揚羽蝶 |

吾亦紅/地楡に雀 吾亦紅/地楡に雀 |

丸に三つ葵 丸に三つ葵 |

輪違い 輪違い |

| 平清盛 | 柳生宗矩 | 松平忠吉 | 脇坂安治 |

鍋島花杏葉 鍋島花杏葉 |

結城巴 結城巴 |

揚羽蝶 揚羽蝶 |

唐花紋 唐花紋 |

| 鍋島勝茂 | 松平忠直 | 吉川元春 | 陶晴賢 |

抱き茗荷 抱き茗荷 |

五本骨扇に月丸 五本骨扇に月丸 |

||

| 堀尾吉晴 | 佐竹義重 |

スポンサードリンク

| 他にもあるぞ!超人気家紋コンテンツ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|