鎌倉幕府を開いた源頼朝は、清和源氏の流れの河内源氏の嫡流に生まれました。頼朝は、平治の乱で敗れたあと伊豆に配流され、20年に及ぶ流人生活を送ります。しかしその後、打倒平氏が成ると、鎌倉幕府を開き武家政権を確立させました。このように群をぬく政治力をみせた頼朝でしたが、厳格さの故に義経ら一族を粛清してしまいます。それが遠因となって、頼朝の死後20年にして源氏の嫡流は滅ぶことになったのです。

スポンサードリンク

目次

|

|

|

一族以外に源の使用を禁じた源頼朝

卓越した政治力をもっていた鎌倉幕府の初代将軍源頼朝は、自分自身が源氏の嫡流、つまり政党流派であることを強烈に意識していました。そのため、頼朝は一族の者であっても自分の断りなく「源」を使うことを禁じたのです。

弟範頼を伊豆へ流す

頼朝が「源」にこだわっていたことがよくわかるお話があります。それは、異母兄弟の範頼が頼朝から謀反の疑いをかけられたときのことです。この際、範頼は釈明の書状を頼朝にあてて出しました。ところが、その書状の中に「源範頼」と署名されていたことで頼朝は激怒してしまい、結果範頼は伊豆修善寺に流されてしまったそうです。

スポンサードリンク

源平の戦いでは嫡流家に無紋の白旗を渡す

一族の者に対しても厳しいこだわりをもっていた頼朝ですが、一方でこのこだわりが武家に家紋の普及を促した面もあります。それは、源平合戦のときのことです。源氏方は白旗を、平氏側は赤旗を掲げて戦いましたが、頼朝はこの源氏の白旗にもこだわりをみせます。平氏が滅亡し、政権の頂点に立った頼朝は、無紋の白旗を源氏だけの嫡流だけの栄誉のしるしと考えるようになりました。そこで、自分のもとへはせ参じる御家人たちには、紋を記したものを使うように命じたのでした。

源氏の代表的な家紋「笹竜胆」とは

源氏を代表する家紋「笹竜胆」について紹介します。 「笹竜胆」は、源氏を代表する紋といわれていますが、頼朝が無紋の白旗にこだわったことからわかるように、源氏全体の家紋だったわけではありません。

スポンサードリンク

笹竜胆を多く使用していたのは村上源氏

源氏を代表する家紋と思われている「笹竜胆」を家紋として多く使用していたのは、実は清和源氏とは系統が異なる村上源氏でした。その事実が後々の世で混同され、清和源氏の後裔を称する家なども笹竜胆を家紋として使用するようになり、いつしか源氏全体の代表紋であるかのように認識されるようになったのです。

笹竜胆の家紋について

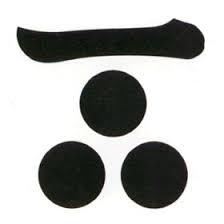

村上源氏がよく使用していた家紋「笹竜胆」は、竜胆の花と葉をかたどった紋で、花3葉5を基本としています。

ちなみに笹竜胆というのは、竜胆そのものが笹竜胆と呼ばれることよりその名称がついたため、笹の葉と竜胆の合成したものではありません。村上源氏の諸家や宇多源氏が使用していたことで、後世、清和源氏も用いたという認識が広まっていき、源氏の代表紋と考えられるようになりました。

頼朝が熊谷直実に与えたとされる「寓生に鳩」紋

有名な『平家物語』における「敦盛」の逸話で知られている熊谷直実の家紋は、寓生に鳩でした。この家紋は、石橋山の戦いで敗れて山中に逃れた頼朝を助けた功によって贈られてという話が伝わっています。ちなみに、寓生とはヤドリギ科の常緑低木で落ち葉広葉樹に寄生し、球形になります。また、鳩の紋は、鳩が向かい合うと、弓矢・武道の神である八幡大菩薩の「八」の字に見えることより武士が好んでいたといわれています。

スポンサードリンク

頼朝を支えた3人武将の家紋

鎌倉幕府の初代将軍であった頼朝が挙兵した後、頼朝と主従関係を結んだ武士たちがいます。その中で、東国の武士たちには、桓武平氏の流れをくんで、関東に住み着いた坂東平氏の子孫が多かったそうです。また、大江広元のような、新興の頼朝のもとで手腕を発揮しようと京都から下ってきた下級貴族が頼朝のブレーンとして頼朝を支え、補佐しました。 今回は、そんな頼朝を支えた武士と、その家紋を一部紹介します。

畠山重忠の家紋「畠山村濃」

義仲・平氏追討、奥州合戦では戦功をあげた畠山重忠(1164~1205)は、「畠山村濃」を家紋として使用していました。この家紋は頼朝から賜った藍皮を白旗に捺して、頼朝の白旗と区別したことが始まりといわれています。

小山朝政の家紋「左二つ巴」

頼朝が挙兵してから、以後一貫して源氏側に立って活躍していた小山朝政(1155~1238)は、「左二つ巴」を家紋として使用していました。小山朝政は、一の谷の戦いや奥州の藤原氏征討などで戦功をあげました。

スポンサードリンク

大江広元の家紋「一文字三つ星」

鎌倉幕府の政所初代別当をつとめていた大江広元(1148~1225)は、「一文字に三つ星」を家紋として使用しておりました。同じ家紋を使用している戦国大名の毛利氏は大江氏の子孫にあたります。

スポンサードリンク

戦国武将117名の家紋一覧をまとめてチェックしよう

織田木瓜 織田木瓜 |

大一大万大吉 大一大万大吉 |

太閤桐 太閤桐 |

水色桔梗 水色桔梗 |

| 石田三成 | 豊臣秀吉 | 明智光秀/山県昌景 |

|

竹に二羽飛び雀/上杉笹 竹に二羽飛び雀/上杉笹 |

武田菱 武田菱 |

真田六文銭 真田六文銭 |

竹に雀/仙台笹 竹に雀/仙台笹 |

| 上杉謙信/上杉景勝/伊達成実 | 武田信玄/武田信繁/武田勝頼/安国寺恵瓊 | 真田幸村/真田昌幸 | 伊達政宗 |

蛇の目 蛇の目 |

徳川葵 徳川葵 |

黒田藤巴 黒田藤巴 |

向い蝶 向い蝶 |

| 加藤清正 | 徳川家康/徳川秀忠 | 黒田官兵衛/黒田長政 | 大谷 吉継 |

前田梅鉢/剣梅鉢 |

一文字三星 一文字三星 |

池田蝶 池田蝶 |

足利二つ引き 足利二つ引き |

| 前田利家/前田慶次 | 毛利元就/毛利輝元 | 池田恒興/池田輝政 | 今川義元 |

丸に立ち葵 丸に立ち葵 |

九枚笹 九枚笹 |

二頭立波 二頭立波 |

二つ雁金 二つ雁金 |

| 本多忠勝 | 竹中半兵衛 | 斎藤道三 | 柴田勝家 |

丸に竪木瓜 丸に竪木瓜 |

三つ盛木瓜に剣花菱 三つ盛木瓜に剣花菱 |

福島沢瀉 福島沢瀉 |

井伊橘 井伊橘 |

| 滝川一益 | 直江兼続 | 福島正則 | 井伊直虎/井伊直政 |

鶴丸 鶴丸 |

丸に細桔梗 丸に細桔梗 |

丸に七つ片喰 丸に七つ片喰 |

剣片喰 剣片喰 |

| 森蘭丸/森長可 | 太田道灌 | 長宗我部元親 | 宇喜多秀家 |

土佐柏 土佐柏 |

三つ柏 三つ柏 |

八咫烏 八咫烏 |

平四つ目結 平四つ目結 |

| 山内一豊 | 島左近 | 雑賀孫一 | 尼子晴久/京極高次 |

ばら藤に井桁 ばら藤に井桁 |

丸に違い鎌 丸に違い鎌 |

蔦 蔦 |

大友抱き花杏葉 大友抱き花杏葉 |

| 片倉小十郎 | 小早川秀秋 | 藤堂高虎/松永久秀 | 大友宗麟/高橋紹運/立花道雪 |

中結び祇園守 中結び祇園守 |

祇園守 祇園守 |

足利二つ引き 足利二つ引き |

対い鶴 対い鶴 |

| 小西行長 | 立花宗茂 | 足利尊氏/足利義昭 | 蒲生氏郷 |

七つ割り隅立て四つ目 七つ割り隅立て四つ目 |

細川九曜 細川九曜 |

笹龍胆 笹龍胆 |

丹羽直違 丹羽直違 |

| 佐々成政 | 細川忠興 細川藤孝 |

源頼朝 | 丹羽長秀 |

丸に片喰 丸に片喰 |

榊原源氏車 榊原源氏車 |

三つ盛り木瓜 三つ盛り木瓜 |

違い鷹の羽 |

| 酒井忠次 | 榊原康政 | 朝倉義景 | 片桐且元 |

下がり藤 下がり藤 |

黒餅 黒餅 |

北条対い蝶 北条対い蝶 |

丸に二つ引き 丸に二つ引き |

| 加藤嘉明 | 黒田長政 | 北条早雲 | 最上義光 |

三つ盛り亀甲に花菱 三つ盛り亀甲に花菱 |

丸に十文字 丸に十文字 |

蜂須賀卍 蜂須賀卍 |

七曜 七曜 |

| 浅井長政 | 島津義弘/島津貴久/島津貴久/島津義久 | 蜂須賀 小六(正勝) | 高山右近/九鬼嘉隆 |

津軽牡丹 津軽牡丹 |

北条鱗 北条鱗 |

丸に上の字 丸に上の字 |

右三つ巴 右三つ巴 |

| 津軽為信 | 北条氏康/北条氏政 | 村上義清/村上武吉 | 結城秀康/清水宗治/山本勘助/小早川隆景 |

永楽銭 永楽銭 |

梅鉢 梅鉢 |

変わり十二日足 変わり十二日足 |

丸に三つ引き 丸に三つ引き |

| 仙石秀久 | 筒井順慶 | 龍造寺隆信 | 吉川広家 |

丸に違い鷹の羽 丸に違い鷹の羽 |

五七桐 五七桐 |

生駒車 生駒車 |

九条下がり藤 九条下がり藤 |

| 浅野幸長/浅野長政 | 豊臣秀次/斎藤義龍/豊臣秀長 | 生駒正俊 | 本願寺顕如 |

丸に揚羽蝶 丸に揚羽蝶 |

吾亦紅/地楡に雀 吾亦紅/地楡に雀 |

丸に三つ葵 丸に三つ葵 |

輪違い 輪違い |

| 平清盛 | 柳生宗矩 | 松平忠吉 | 脇坂安治 |

鍋島花杏葉 鍋島花杏葉 |

結城巴 結城巴 |

揚羽蝶 揚羽蝶 |

唐花紋 唐花紋 |

| 鍋島勝茂 | 松平忠直 | 吉川元春 | 陶晴賢 |

抱き茗荷 抱き茗荷 |

五本骨扇に月丸 五本骨扇に月丸 |

||

| 堀尾吉晴 | 佐竹義重 |

スポンサードリンク

| 他にもあるぞ!超人気家紋コンテンツ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|