九州最強の武将と言えば、島津家の島津義弘。天下統一を果たし、幕府を開いた徳川家康でさえ、島津義弘のことはとても恐れていたと言われるほどの武将です。今回は若き頃から大活躍を見せる彼の武勇伝や家紋をお伝えします。

スポンサードリンク

目次

|

|

|

強い!とにかく強かった島津義弘

島津義弘は、薩摩(現在の鹿児島県)に生まれた武将。19歳で初陣を飾った義弘は、なんと22歳という若さで敵の大将の首をとっています。その強さが発揮されたのは、秀吉の朝鮮征伐でしょう。秀吉の命令で朝鮮征伐に赴いた島津義弘は、たった7000の兵で20万の兵を破るという活躍を見せます。この数字はさすがにオーバーに書きすぎという説もありますが、こういった話が出ているほど義弘は強い武将であり、日本に「猛将」として良く知られていたということでしょう。

<合わせて読みたい記事>

豊臣秀吉の家紋はひょうたん?桐紋?家系図付きで解説!首相官邸で使われている桐紋の意味、都市伝説も!?

関ケ原の戦いでの島津義弘

東軍への参加予定も西軍についた義弘

石田三成と徳川家康の間で起きた「関ヶ原の戦い」では、島津義弘は家康率いる東軍に参加する予定でした。しかし、伏見城に入ろうとしたところを発砲されてはいることができなくなったために、西軍につくことになってしまいました。この話にも諸説ありますが、西軍につかせて島津義弘を倒したかった家康の戦略とも言われています。

<合わせて読みたい記事>

戦国武将の家紋一覧-関ヶ原の戦い編-

義弘が動く前に終わった関ケ原

ただ、「関ヶ原の戦い」は、島津義弘が動く前に終わってしまいました。そこで退却をしようとしますが、混乱している戦場の様子をみた義弘は「西軍側のルートをいくよりも、東軍側を正面突破した方が早い」と考え、文字通り正面から戦って突破しました。

スポンサードリンク

西軍に配属するも領地を取られることなく許された武将

それでも、西軍なので家康にお咎めを受けるはずでしたが、これまでに多くの武勲を重ねてきたことや、義弘自身が多くの武将を助けてきたこともあり、「西軍に配属しながらも、領地をとられることもなくそのまま許された唯一の武将」になっています。まさに武将の中の武将。それだけに人気も高く、今でも多くのファンがいます。

今上天皇は島津義弘の子孫

2017年時点で今上天皇となっている明仁天皇は、島津義弘の子孫としても知られています。昭和天皇の皇后であった香淳皇后は、島津義弘の血を引いている方でした。島津義弘の血が天皇家にまでつながっているのは驚きですよね。

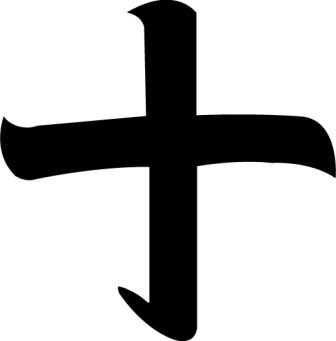

島津義弘の家紋は「丸に十字」

「丸に十字」

島津義弘の家紋は「丸に十字」と呼ばれる家紋です。ただ、この家紋は「江戸時代に入ってから島津家が使用するようになった」とも言われており、義弘の代で使用されていたかどうかは分かっていません。

字紋は文字そのものを紋にしたもので、「文字紋」と呼ばれることもあります。字を見ればどんな意味があるのかすぐにわかることや、信仰や縁起に関わるものとして人気の紋でした。一や二などの漢数字が用いられることが多かったのですが、中には名字の一部を図案化したり、二文字用いて図案化するものもありました。珍しい字紋には、縦に一番と描いた一番字、丸に南の字、丸に変形した林を入れた丸に林字、六文字用いた大一大万大吉などがあります。稲葉氏は「隅切り角に角三」、北条氏は「隅立て折敷に二の字」、島津氏は「十の字」、村上氏と八代氏は「丸に上の字」を使用していました。

十字紋

「関が原合戦図屏風」という有名な絵画や、義弘をまつった神社には「十文字」が描かれています。もしかすると、こちらが家紋なのかもしれませんね。どちらにしても、島津義弘の家紋には十字の形が使われていたことが解っていますが、本人がキリシタンであったということはないようです。

スポンサードリンク

■父:島津貴久

→島津4兄弟の父・島津貴久の家紋「丸に十文字」を解説|島津家を拡大させた戦国武将

■長男:島津義久

→島津4兄弟の長男・島津義久の家紋「丸に十文字」を解説|九州一の戦国武将

■次男:島津義弘

→島津家次男で九州の猛将・島津義弘の生涯と家紋「丸に十文字」

■三男:島津歳久

→父の貴久や兄の義久、義弘を助けて数々の合戦で活躍した立役者

■四男:島津家久

→島津4兄弟の四男・島津家久の家紋「丸に十文字」を解説|龍造寺隆信を破った戦国武将

戦国武将117名の家紋一覧をまとめてチェックしよう

織田木瓜 織田木瓜 |

大一大万大吉 大一大万大吉 |

太閤桐 太閤桐 |

水色桔梗 水色桔梗 |

| 石田三成 | 豊臣秀吉 | 明智光秀/山県昌景 |

|

竹に二羽飛び雀/上杉笹 竹に二羽飛び雀/上杉笹 |

武田菱 武田菱 |

真田六文銭 真田六文銭 |

竹に雀/仙台笹 竹に雀/仙台笹 |

| 上杉謙信/上杉景勝/伊達成実 | 武田信玄/武田信繁/武田勝頼/安国寺恵瓊 | 真田幸村/真田昌幸 | 伊達政宗 |

蛇の目 蛇の目 |

徳川葵 徳川葵 |

黒田藤巴 黒田藤巴 |

向い蝶 向い蝶 |

| 加藤清正 | 徳川家康/徳川秀忠 | 黒田官兵衛/黒田長政 | 大谷 吉継 |

前田梅鉢/剣梅鉢 |

一文字三星 一文字三星 |

池田蝶 池田蝶 |

足利二つ引き 足利二つ引き |

| 前田利家/前田慶次 | 毛利元就/毛利輝元 | 池田恒興/池田輝政 | 今川義元 |

丸に立ち葵 丸に立ち葵 |

九枚笹 九枚笹 |

二頭立波 二頭立波 |

二つ雁金 二つ雁金 |

| 本多忠勝 | 竹中半兵衛 | 斎藤道三 | 柴田勝家 |

丸に竪木瓜 丸に竪木瓜 |

三つ盛木瓜に剣花菱 三つ盛木瓜に剣花菱 |

福島沢瀉 福島沢瀉 |

井伊橘 井伊橘 |

| 滝川一益 | 直江兼続 | 福島正則 | 井伊直虎/井伊直政 |

鶴丸 鶴丸 |

丸に細桔梗 丸に細桔梗 |

丸に七つ片喰 丸に七つ片喰 |

剣片喰 剣片喰 |

| 森蘭丸/森長可 | 太田道灌 | 長宗我部元親 | 宇喜多秀家 |

土佐柏 土佐柏 |

三つ柏 三つ柏 |

八咫烏 八咫烏 |

平四つ目結 平四つ目結 |

| 山内一豊 | 島左近 | 雑賀孫一 | 尼子晴久/京極高次 |

ばら藤に井桁 ばら藤に井桁 |

丸に違い鎌 丸に違い鎌 |

蔦 蔦 |

大友抱き花杏葉 大友抱き花杏葉 |

| 片倉小十郎 | 小早川秀秋 | 藤堂高虎/松永久秀 | 大友宗麟/高橋紹運/立花道雪 |

中結び祇園守 中結び祇園守 |

祇園守 祇園守 |

足利二つ引き 足利二つ引き |

対い鶴 対い鶴 |

| 小西行長 | 立花宗茂 | 足利尊氏/足利義昭 | 蒲生氏郷 |

七つ割り隅立て四つ目 七つ割り隅立て四つ目 |

細川九曜 細川九曜 |

笹龍胆 笹龍胆 |

丹羽直違 丹羽直違 |

| 佐々成政 | 細川忠興 細川藤孝 |

源頼朝 | 丹羽長秀 |

丸に片喰 丸に片喰 |

榊原源氏車 榊原源氏車 |

三つ盛り木瓜 三つ盛り木瓜 |

違い鷹の羽 |

| 酒井忠次 | 榊原康政 | 朝倉義景 | 片桐且元 |

下がり藤 下がり藤 |

黒餅 黒餅 |

北条対い蝶 北条対い蝶 |

丸に二つ引き 丸に二つ引き |

| 加藤嘉明 | 黒田長政 | 北条早雲 | 最上義光 |

三つ盛り亀甲に花菱 三つ盛り亀甲に花菱 |

丸に十文字 丸に十文字 |

蜂須賀卍 蜂須賀卍 |

七曜 七曜 |

| 浅井長政 | 島津義弘/島津貴久/島津貴久/島津義久 | 蜂須賀 小六(正勝) | 高山右近/九鬼嘉隆 |

津軽牡丹 津軽牡丹 |

北条鱗 北条鱗 |

丸に上の字 丸に上の字 |

右三つ巴 右三つ巴 |

| 津軽為信 | 北条氏康/北条氏政 | 村上義清/村上武吉 | 結城秀康/清水宗治/山本勘助/小早川隆景 |

永楽銭 永楽銭 |

梅鉢 梅鉢 |

変わり十二日足 変わり十二日足 |

丸に三つ引き 丸に三つ引き |

| 仙石秀久 | 筒井順慶 | 龍造寺隆信 | 吉川広家 |

丸に違い鷹の羽 丸に違い鷹の羽 |

五七桐 五七桐 |

生駒車 生駒車 |

九条下がり藤 九条下がり藤 |

| 浅野幸長/浅野長政 | 豊臣秀次/斎藤義龍/豊臣秀長 | 生駒正俊 | 本願寺顕如 |

丸に揚羽蝶 丸に揚羽蝶 |

吾亦紅/地楡に雀 吾亦紅/地楡に雀 |

丸に三つ葵 丸に三つ葵 |

輪違い 輪違い |

| 平清盛 | 柳生宗矩 | 松平忠吉 | 脇坂安治 |

鍋島花杏葉 鍋島花杏葉 |

結城巴 結城巴 |

揚羽蝶 揚羽蝶 |

唐花紋 唐花紋 |

| 鍋島勝茂 | 松平忠直 | 吉川元春 | 陶晴賢 |

抱き茗荷 抱き茗荷 |

五本骨扇に月丸 五本骨扇に月丸 |

||

| 堀尾吉晴 | 佐竹義重 |

スポンサードリンク

| 他にもあるぞ!超人気家紋コンテンツ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|