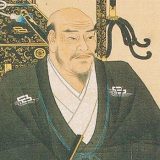

織田家・豊臣家に仕えながら、軍師として活躍した黒田官兵衛(本名:黒田孝高)。大河ドラマの主人公にもなりましたね。その官兵衛の息子に当たるのが、「黒田長政」です。父が優秀だと、息子はあまり…なケースも戦国時代には多いのですが、この黒田長政は非常に聡明で「父子共に優秀な家系」のひとつ。父・官兵衛(ここでは官兵衛に統一)と息子長政の活躍と、黒田家の家紋をご紹介しましょう。

スポンサードリンク

目次

|

|

|

父と子、違った才能で戦国時代を行き抜いた

黒田長政は、1568年に姫路城で誕生しました。父は「官兵衛」の名で知られる黒田孝高。官兵衛は織田家・豊臣家に仕えた軍師で、知略に優れた武将として良く知られている人物です。豊臣の軍師と言えば「竹中半兵衛」が非常に有名ですが、その半兵衛と並んで「両兵衛」などと呼ばれていたこともあるほどで、その名は戦国の世に轟いていました。明智光秀が本能寺で織田信長を討ったときは、官兵衛は秀吉に「中国の毛利輝元と和解して光秀を討つように」といち早く助言し、明智光秀を討つことに成功しています。

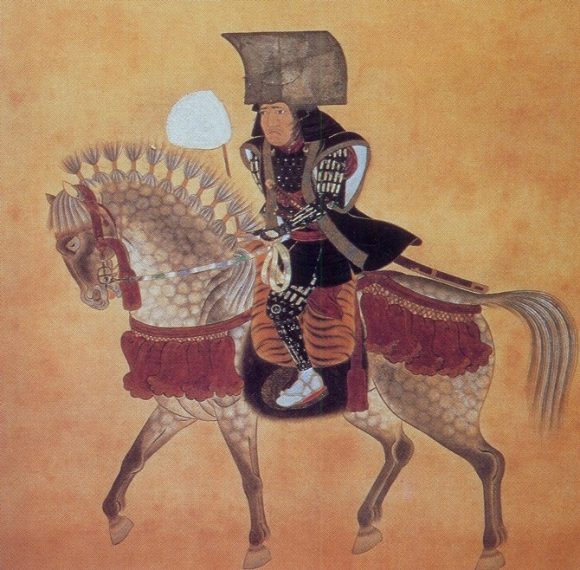

親譲りの戦の才能を見せる黒田長政

しかし、息子である長政は「勇猛な戦いぶり」で功績を挙げた武将です。父子でありながら、持っている才能は違ったものであったようで、織田信長亡き後に豊臣秀吉の家臣となってからは、朝鮮出兵にも参加しています。また、秀吉が亡くなった後は家康側に近づき、秀吉の家臣・石田三成の襲撃にも加わりました。

スポンサードリンク

関ケ原では西軍の島左近を打ち取った黒田長政

石田三成とは折り合いが本当に良くなかったようで、「関ヶ原の戦い」では福島正則と共に先頭に立って戦い、毛利軍の足止めに成功。さらに、小早川秀秋と裏で通じて寝返りをさせ、東軍勝利に大きく貢献しました。三成の有力な家臣であった島左近を打ち取ったのも、長政です。あの関ヶ原の戦いを勝利に導く大きな働きをしたこと、さらに一日で終結させた立役者であることから、家康は長政を高く評価し、福岡藩を任せています。

福岡の由来は備前国福岡

ちなみに、「福岡」という名称は黒田家に縁のある「備前国福岡」からとったもので、ここから「福岡」という名称が定着しました。その後は福岡城に居住しますが、関ヶ原の跡地を回るなどしている最中に病が悪化。56歳で生涯を閉じました。

「大阪夏の陣図屏風」の謎

さて、その長政ですが実は大きな謎を残した人物でもあります。長政は、「大阪夏の陣図屏風」という絵画を描かせており、それは今も現存しています。しかし、徳川軍に加わっていたにも拘わらず、この絵には勝利した徳川軍が乱暴狼藉を働く姿も描かれており、「なぜこのようなものを描かせたのか」は今もなお議論されています。見ると解りますが、本当に残虐そのものの記録です。

スポンサードリンク

おぼれる領民と取り囲む兵士たち

兵士たちに囲まれる若い娘。

常識的に考えれば、味方の軍のこのような行いは記録に残さないようにするでしょう。なのに、あえて描かせているのはどうしてなのでしょうか?「大阪夏の陣」は、豊臣家が滅亡した戦でもあります。徳川についていたとはいえ、目の前で消えていく豊臣家になにか思うことがあったのかもしれませんね。いずれにせよ、その理由は長政にしか解りません。この絵画は、当時の戦の状況を知るうえで非常に貴重な史料にもなっています。

竹中半兵衛にもらった「黒餅紋」を使った官兵衛、そして長政

黒餅紋:黒田長政の家紋その1

黒田家の家紋で有名なのが、この「黒餅」という家紋。白地に黒で丸を描いた、とてもシンプルな家紋です。ちなみに、黒地に白抜きで丸を描いたものを「白餅紋」と呼んでいます。この黒餅紋は、豊臣秀吉のもとで共に「両兵衛」と呼ばれた竹中半兵衛から譲り受けたもの。官兵衛が大層大切に使用していた家紋として知られています。

長政は幼少期に織田家の人質だった

実は、長政は幼いころに織田家の人質となっていた時期があります。ある時、父の官兵衛が敵軍を説得するために赴いたところ、逆に捉えられ幽閉されてしまいました。これを、信長は勘違いから「官兵衛の裏切り」と思い込んでしまい、嫡子である長政を殺そうとします。しかし、ここで半兵衛が素早く長政をかくまい、信長をうまくごまかしてくれたことから、長政は命をとられずに済みました。半兵衛は、官兵衛と長政を心配する手紙を遺し、若くして肺病でこの世を去ります。

スポンサードリンク

長政を信長から守り抜いた竹中半兵衛

その後に助け出された官兵衛は、竹中半兵衛が長政を守り抜いてくれたことを知って感激し、半兵衛が使っていた家紋を使用するようになりました。その後も両家の絆は継続しており、関ヶ原の戦いでは長政と半兵衛の子・竹中重門が隣同士の陣地で闘っています。互いに偉大な父を持つ二人は、父同士が互いを思いやる姿を見て多くのことを学んだのでしょう。

藤巴紋:黒田長政の家紋その2

そして、もう一つが「藤巴紋」です。官兵衛はこの家紋を替紋として使用しており、表門は「黒餅」であったことが解っていますが、黒田家の家紋というとこちらの印象が強い様です。

こちらの紋は、黒田家が使えていた「小寺家」から下賜されたもの。ただ、黒田家は「家臣でありながら主君とおなじ家紋を使うのは気が引ける」という気持ちがあったようで、小寺家よりもデザインがシンプルなものを使用しています。

福岡の産業を活発化させた長政

長政の功績のひとつに、福岡の産業であった「博多人形」「博多織」などの伝統工芸を盛り上げたというものがあります。このおかげで、これらの伝統工芸品は今での博多の大切な文化として根付いており、長政がいかに福岡の工芸品を愛し後押ししてきたのかが伺えます。また、築城の才があったとされ、日光東照宮の大鳥居や石塔をはじめ、徳川の代になってからの大阪城の築城にも協力をしています。さすがにあの黒田官兵衛の息子、多くの才を持った人物であったことがわかりますね。

スポンサードリンク

戦国武将117名の家紋一覧をまとめてチェックしよう

織田木瓜 織田木瓜 |

大一大万大吉 大一大万大吉 |

太閤桐 太閤桐 |

水色桔梗 水色桔梗 |

| 石田三成 | 豊臣秀吉 | 明智光秀/山県昌景 |

|

竹に二羽飛び雀/上杉笹 竹に二羽飛び雀/上杉笹 |

武田菱 武田菱 |

真田六文銭 真田六文銭 |

竹に雀/仙台笹 竹に雀/仙台笹 |

| 上杉謙信/上杉景勝/伊達成実 | 武田信玄/武田信繁/武田勝頼/安国寺恵瓊 | 真田幸村/真田昌幸 | 伊達政宗 |

蛇の目 蛇の目 |

徳川葵 徳川葵 |

黒田藤巴 黒田藤巴 |

向い蝶 向い蝶 |

| 加藤清正 | 徳川家康/徳川秀忠 | 黒田官兵衛/黒田長政 | 大谷 吉継 |

前田梅鉢/剣梅鉢 |

一文字三星 一文字三星 |

池田蝶 池田蝶 |

足利二つ引き 足利二つ引き |

| 前田利家/前田慶次 | 毛利元就/毛利輝元 | 池田恒興/池田輝政 | 今川義元 |

丸に立ち葵 丸に立ち葵 |

九枚笹 九枚笹 |

二頭立波 二頭立波 |

二つ雁金 二つ雁金 |

| 本多忠勝 | 竹中半兵衛 | 斎藤道三 | 柴田勝家 |

丸に竪木瓜 丸に竪木瓜 |

三つ盛木瓜に剣花菱 三つ盛木瓜に剣花菱 |

福島沢瀉 福島沢瀉 |

井伊橘 井伊橘 |

| 滝川一益 | 直江兼続 | 福島正則 | 井伊直虎/井伊直政 |

鶴丸 鶴丸 |

丸に細桔梗 丸に細桔梗 |

丸に七つ片喰 丸に七つ片喰 |

剣片喰 剣片喰 |

| 森蘭丸/森長可 | 太田道灌 | 長宗我部元親 | 宇喜多秀家 |

土佐柏 土佐柏 |

三つ柏 三つ柏 |

八咫烏 八咫烏 |

平四つ目結 平四つ目結 |

| 山内一豊 | 島左近 | 雑賀孫一 | 尼子晴久/京極高次 |

ばら藤に井桁 ばら藤に井桁 |

丸に違い鎌 丸に違い鎌 |

蔦 蔦 |

大友抱き花杏葉 大友抱き花杏葉 |

| 片倉小十郎 | 小早川秀秋 | 藤堂高虎/松永久秀 | 大友宗麟/高橋紹運/立花道雪 |

中結び祇園守 中結び祇園守 |

祇園守 祇園守 |

足利二つ引き 足利二つ引き |

対い鶴 対い鶴 |

| 小西行長 | 立花宗茂 | 足利尊氏/足利義昭 | 蒲生氏郷 |

七つ割り隅立て四つ目 七つ割り隅立て四つ目 |

細川九曜 細川九曜 |

笹龍胆 笹龍胆 |

丹羽直違 丹羽直違 |

| 佐々成政 | 細川忠興 細川藤孝 |

源頼朝 | 丹羽長秀 |

丸に片喰 丸に片喰 |

榊原源氏車 榊原源氏車 |

三つ盛り木瓜 三つ盛り木瓜 |

違い鷹の羽 |

| 酒井忠次 | 榊原康政 | 朝倉義景 | 片桐且元 |

下がり藤 下がり藤 |

黒餅 黒餅 |

北条対い蝶 北条対い蝶 |

丸に二つ引き 丸に二つ引き |

| 加藤嘉明 | 黒田長政 | 北条早雲 | 最上義光 |

三つ盛り亀甲に花菱 三つ盛り亀甲に花菱 |

丸に十文字 丸に十文字 |

蜂須賀卍 蜂須賀卍 |

七曜 七曜 |

| 浅井長政 | 島津義弘/島津貴久/島津貴久/島津義久 | 蜂須賀 小六(正勝) | 高山右近/九鬼嘉隆 |

津軽牡丹 津軽牡丹 |

北条鱗 北条鱗 |

丸に上の字 丸に上の字 |

右三つ巴 右三つ巴 |

| 津軽為信 | 北条氏康/北条氏政 | 村上義清/村上武吉 | 結城秀康/清水宗治/山本勘助/小早川隆景 |

永楽銭 永楽銭 |

梅鉢 梅鉢 |

変わり十二日足 変わり十二日足 |

丸に三つ引き 丸に三つ引き |

| 仙石秀久 | 筒井順慶 | 龍造寺隆信 | 吉川広家 |

丸に違い鷹の羽 丸に違い鷹の羽 |

五七桐 五七桐 |

生駒車 生駒車 |

九条下がり藤 九条下がり藤 |

| 浅野幸長/浅野長政 | 豊臣秀次/斎藤義龍/豊臣秀長 | 生駒正俊 | 本願寺顕如 |

丸に揚羽蝶 丸に揚羽蝶 |

吾亦紅/地楡に雀 吾亦紅/地楡に雀 |

丸に三つ葵 丸に三つ葵 |

輪違い 輪違い |

| 平清盛 | 柳生宗矩 | 松平忠吉 | 脇坂安治 |

鍋島花杏葉 鍋島花杏葉 |

結城巴 結城巴 |

揚羽蝶 揚羽蝶 |

唐花紋 唐花紋 |

| 鍋島勝茂 | 松平忠直 | 吉川元春 | 陶晴賢 |

抱き茗荷 抱き茗荷 |

五本骨扇に月丸 五本骨扇に月丸 |

||

| 堀尾吉晴 | 佐竹義重 |

スポンサードリンク

| 他にもあるぞ!超人気家紋コンテンツ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|