ゲーム「戦国BASARA」でも有名になった前田慶次。本名は「前田慶次郎利益(まえだ けいじろうとします)」と言います。あの織田信長とも縁が深い前田慶次の生涯と、家紋についてまとめました。

スポンサードリンク

目次

|

|

|

実は史料に乏しい前田慶次

ゲームや漫画の影響から、知名度が非常に高い前田慶次なのですが、実は彼に関するハッキリとした史料はあまり残されていません。このため生まれもハッキリしておらず、織田信長の家臣であった滝川一益の子だったかもしれない…程度のものになってしまっていることが現実です。ただ、どこかの子であった前田慶次が、前田利家の兄・前田利久の家に養子にいったことは解っています。

前田家の家督は利家になり運命が狂う

前田慶次は、養子となった前田利久の跡継ぎとして育てられ、ゆくゆくは城もかれが継ぐ予定でした。しかし、利久が病弱であったことを理由に、織田信長は「隠居するように」と命じます。ここには、利家の弟・利家と仲の良かった信長の思惑が働いていたとも言われています。ともあれ、前田家の家督は利家にいってしまったので、慶次の今後の予定は大きく狂ってしまいました。

利家とはやはり仲が合わず・・

その後も前田家にいた慶次ですが、家督を継いだ利家とうまくいくはずもなく、家を出ます。慶次は、他の武将のように「戦って領地を広げたい」「天下統一をしたい」などという目標は薄かったそうで、その後は京都の都で教養を積むことに専念します。

スポンサードリンク

上杉謙信の息子・上杉景勝に仕えた前田慶次

その後、慶次は縁あって上杉謙信の息子・上杉景勝に仕えることになりました。上杉家は、謙信の時代は「越後国(今の新潟)を治めていましたが、景勝の代になって会津(今の福島県)に国を移されています。

ここでちょっと、慶次がいる上杉家のお話を

この景勝、実は徳川家康とすごく仲が悪かったんですね。会津での景勝の動きがあまりに怪しいので、隣の国(というか、もともとは上杉家の国だった)越後の領主が「謀反を起こそうとしているのではないか」と家康に言ったくらいです。また、家康が上洛を命じても景勝は応じなかったので、家康自身も上杉家の動向を怪しんでいました。

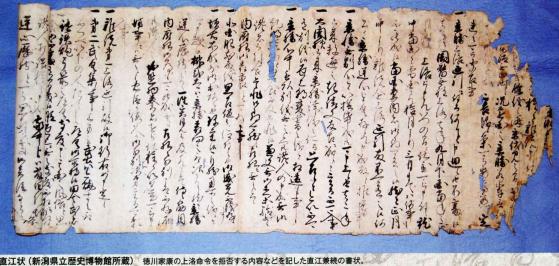

家康に対して強硬な返事!直江状

自分から見ても動きが怪しい上に、隣の国の領主まで「上杉家は怪しい」と言われたので、家康はもう一度「上洛するように」という書状を上杉家に出します。これに対する上杉家(というか、その家臣の直江兼続)の返事が、あの有名な「直江状」です。

直江状から関ケ原の戦いへ

直江状を見て大激怒した家康は、とうとう上杉征伐を決意。そして上杉家を攻めるのですが、その隙をついて石田三成が家康に対して戦を仕掛けました。これが有名な「関ヶ原の戦い」です。ある意味、上杉家と直江状は「関ヶ原の戦い」が起きたきっかけでもあるわけです。

スポンサードリンク

その時の前田慶次

この直江状~「関ヶ原の戦い」の流れの時も、もちろん前田慶次は上杉家にいました。しかも、かなり優秀な働きを見せています!最初は直江兼続と最上義光’(伊達政宗の叔父)とを攻めていましたが、その最中に関ヶ原は家康率いる「東軍」の勝利で勝敗がついてしまいました。それを聞いた慶次と直江は退却戦に転じますが、この時に「殿(しんがり)」となって退却する軍の最後尾につき、追随する敵を追い払ったのが慶次。この時は伊達政宗の軍も直江の首を狙っていたそうですが、両軍をものともせずに戦った慶次の戦いぶりは今も語られるほどです。

関ケ原の戦いの後、上杉家の領土は大幅カットに

この後、徳川家ににらまれた上杉家は会津から米沢にうつされ、領土も大幅に減らされました。年収で言うと、今まで1200万円あったものが、300万に減らされたという結果に…。それでも、上杉景勝は給料を減らしながらも家臣たちの面倒を見続け、慶次もそれについて米沢に行きます。晩年は米沢の自然の中で暮らしながら生活し、72歳(諸説あり)で亡くなりました。お墓の場所も2つの説があり、はっきりしていませんが、米沢の地に眠っていることは確かです。

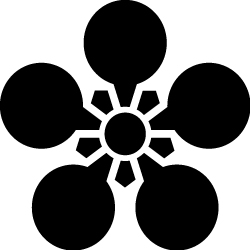

前田慶次の家紋

加賀梅鉢

前田慶次の家紋は「梅鉢紋」の中の「加賀梅鉢」という種類のものです。梅鉢紋にはたくさんの種類があるのですが、「加賀梅鉢紋」は前田家が独自に使用していたもの。

慶次は、おそらく前田家に養子に行った時にこの家紋を継いだのでしょう。主とは合わなかったようですが、それでも前田の名前は捨てていませんので、そのまま使い続けたと考えられます。ちなみに、梅鉢紋の由来は学問の神様で良く知られる「菅原道真」が梅を愛したことから。そこから梅は菅原道真と縁が深いものとされ、今でも道真を祀った神社には梅紋が良く使用されています。

スポンサードリンク

一緒に読みたい前田慶次の関連武将

前田利家の家紋の由来を画像付きで解説!加賀百万石の前田梅鉢紋の他に五七桐・菊紋も

織田信長の7つの家紋を用いた意味・由来を簡単に画像付きで解説!織田木瓜の家紋の読み方は?

石田三成の家紋の由来を画像付きで解説!大一大万大吉は旗印、九曜紋、下り藤が家紋

戦国武将117名の家紋一覧をまとめてチェックしよう

織田木瓜 織田木瓜 |

大一大万大吉 大一大万大吉 |

太閤桐 太閤桐 |

水色桔梗 水色桔梗 |

| 石田三成 | 豊臣秀吉 | 明智光秀/山県昌景 |

|

竹に二羽飛び雀/上杉笹 竹に二羽飛び雀/上杉笹 |

武田菱 武田菱 |

真田六文銭 真田六文銭 |

竹に雀/仙台笹 竹に雀/仙台笹 |

| 上杉謙信/上杉景勝/伊達成実 | 武田信玄/武田信繁/武田勝頼/安国寺恵瓊 | 真田幸村/真田昌幸 | 伊達政宗 |

蛇の目 蛇の目 |

徳川葵 徳川葵 |

黒田藤巴 黒田藤巴 |

向い蝶 向い蝶 |

| 加藤清正 | 徳川家康/徳川秀忠 | 黒田官兵衛/黒田長政 | 大谷 吉継 |

前田梅鉢/剣梅鉢 |

一文字三星 一文字三星 |

池田蝶 池田蝶 |

足利二つ引き 足利二つ引き |

| 前田利家/前田慶次 | 毛利元就/毛利輝元 | 池田恒興/池田輝政 | 今川義元 |

丸に立ち葵 丸に立ち葵 |

九枚笹 九枚笹 |

二頭立波 二頭立波 |

二つ雁金 二つ雁金 |

| 本多忠勝 | 竹中半兵衛 | 斎藤道三 | 柴田勝家 |

丸に竪木瓜 丸に竪木瓜 |

三つ盛木瓜に剣花菱 三つ盛木瓜に剣花菱 |

福島沢瀉 福島沢瀉 |

井伊橘 井伊橘 |

| 滝川一益 | 直江兼続 | 福島正則 | 井伊直虎/井伊直政 |

鶴丸 鶴丸 |

丸に細桔梗 丸に細桔梗 |

丸に七つ片喰 丸に七つ片喰 |

剣片喰 剣片喰 |

| 森蘭丸/森長可 | 太田道灌 | 長宗我部元親 | 宇喜多秀家 |

土佐柏 土佐柏 |

三つ柏 三つ柏 |

八咫烏 八咫烏 |

平四つ目結 平四つ目結 |

| 山内一豊 | 島左近 | 雑賀孫一 | 尼子晴久/京極高次 |

ばら藤に井桁 ばら藤に井桁 |

丸に違い鎌 丸に違い鎌 |

蔦 蔦 |

大友抱き花杏葉 大友抱き花杏葉 |

| 片倉小十郎 | 小早川秀秋 | 藤堂高虎/松永久秀 | 大友宗麟/高橋紹運/立花道雪 |

中結び祇園守 中結び祇園守 |

祇園守 祇園守 |

足利二つ引き 足利二つ引き |

対い鶴 対い鶴 |

| 小西行長 | 立花宗茂 | 足利尊氏/足利義昭 | 蒲生氏郷 |

七つ割り隅立て四つ目 七つ割り隅立て四つ目 |

細川九曜 細川九曜 |

笹龍胆 笹龍胆 |

丹羽直違 丹羽直違 |

| 佐々成政 | 細川忠興 細川藤孝 |

源頼朝 | 丹羽長秀 |

丸に片喰 丸に片喰 |

榊原源氏車 榊原源氏車 |

三つ盛り木瓜 三つ盛り木瓜 |

違い鷹の羽 |

| 酒井忠次 | 榊原康政 | 朝倉義景 | 片桐且元 |

下がり藤 下がり藤 |

黒餅 黒餅 |

北条対い蝶 北条対い蝶 |

丸に二つ引き 丸に二つ引き |

| 加藤嘉明 | 黒田長政 | 北条早雲 | 最上義光 |

三つ盛り亀甲に花菱 三つ盛り亀甲に花菱 |

丸に十文字 丸に十文字 |

蜂須賀卍 蜂須賀卍 |

七曜 七曜 |

| 浅井長政 | 島津義弘/島津貴久/島津貴久/島津義久 | 蜂須賀 小六(正勝) | 高山右近/九鬼嘉隆 |

津軽牡丹 津軽牡丹 |

北条鱗 北条鱗 |

丸に上の字 丸に上の字 |

右三つ巴 右三つ巴 |

| 津軽為信 | 北条氏康/北条氏政 | 村上義清/村上武吉 | 結城秀康/清水宗治/山本勘助/小早川隆景 |

永楽銭 永楽銭 |

梅鉢 梅鉢 |

変わり十二日足 変わり十二日足 |

丸に三つ引き 丸に三つ引き |

| 仙石秀久 | 筒井順慶 | 龍造寺隆信 | 吉川広家 |

丸に違い鷹の羽 丸に違い鷹の羽 |

五七桐 五七桐 |

生駒車 生駒車 |

九条下がり藤 九条下がり藤 |

| 浅野幸長/浅野長政 | 豊臣秀次/斎藤義龍/豊臣秀長 | 生駒正俊 | 本願寺顕如 |

丸に揚羽蝶 丸に揚羽蝶 |

吾亦紅/地楡に雀 吾亦紅/地楡に雀 |

丸に三つ葵 丸に三つ葵 |

輪違い 輪違い |

| 平清盛 | 柳生宗矩 | 松平忠吉 | 脇坂安治 |

鍋島花杏葉 鍋島花杏葉 |

結城巴 結城巴 |

揚羽蝶 揚羽蝶 |

唐花紋 唐花紋 |

| 鍋島勝茂 | 松平忠直 | 吉川元春 | 陶晴賢 |

抱き茗荷 抱き茗荷 |

五本骨扇に月丸 五本骨扇に月丸 |

||

| 堀尾吉晴 | 佐竹義重 |

スポンサードリンク

| 他にもあるぞ!超人気家紋コンテンツ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|