岡山市の中央にある、漆塗りの黒いお城。見た目から「烏城」と呼ばれることもある岡山城の城主が、宇喜多秀家です。

スポンサードリンク

目次

|

|

|

父は「岡山城の城主」宇喜多直家

宇喜多秀家は、1572年に備前(びぜん)の藩主の子として生まれました。父は宇喜多直家、岡山城の城主です。当時の宇喜多家は、隣の安芸(広島)と関りを持っていましたが、直家の代で断絶。そして、勢力のあった織田信長と羽柴秀吉(のちの豊臣秀吉)に仕えることになりました。

10歳の時、父が病気で亡くなり家督を継ぐ

秀家にとって、大きな転機が訪れたのは10歳のころ。秀家が10歳のとき、城主であった父が病気で亡くなってしまったのです。ここで羽柴秀吉が織田信長に仲介を行い、補佐を付けた上で秀家が家督を継ぎました。

信長、秀吉の家臣として活躍

宇喜多家は、この後も織田信長と羽柴秀吉の家臣として活躍します。羽柴秀吉は織田信長の命令で毛利攻めをしていたため、宇喜多家も家臣として出陣。毛利家がおさめていた中国地方の各地で戦をし、秀吉のために働きました。そして織田信長が本能寺の変で敗れた後も秀吉に変らぬ忠誠を誓い、秀吉が毛利家と和睦したあとは備前の位置から安芸の毛利氏を見張りました。

豊臣家からの信頼が厚かった

秀家は外様大名でありながら、秀吉の忠臣で豊臣家の重鎮となるまでに力を強めていたのです。秀吉の秀家への信頼はかなり厚いもので、秀家が元服した時には自らの「秀」の文字をおくるほど。さらに、九州征伐での活躍が認められ「豊臣」「羽柴」の姓も賜るなど、格別の扱いを受けていました。

スポンサードリンク

「宇喜多家騒動」が勃発

秀吉が北条氏を攻めた「小田原攻め」では宇喜多水軍を率いて活躍するなど、秀家は秀吉のもとで着々と実績を詰んでいきます。華々しい成長を遂げ、豊臣五大老と言われるほどに上り詰めた秀家ですが、やがて宇喜多家の運命を変えることになる騒動が起きます。有名な「宇喜多家騒動」です。

豊臣五大老

|

|

|

|

|

| 徳川家康 | 前田利家 | 宇喜多秀家 | 上杉景勝 | 毛利輝元 |

豊臣五奉行

|

|

|

|

|

| 石田三成 | 増田長盛 | 長束正家 | 浅野長政 | 前田玄以 |

スポンサードリンク

宇喜多家騒動が勃発

宇喜多家には、戸川達安・岡利勝という重臣がいました。両者は宇喜多家にとって非常に重要な人物で、宇喜多家がここまで大きくなったのはこの家臣たちの力添えがあったためです。中でも戸川達安は秀家の朝鮮出兵にも参加し、作戦を立てて秀家が戦果を挙げるきっかけを作りました。事態は秀家が前田家の娘・豪姫と婚姻を結んだことからはじまります。力が強い前田家の家臣たちが、宇喜多家でも幅を利かせるようになり、もともといた宇喜多家重臣たちと対立してしまいました。最初は取り成し役がいて均衡を保っていましたが、その人物が亡くなると関係はますます悪化してしまいます。

中村次郎兵衛を排除を秀家に打診

そしてとうとう、重臣たちは前田家からきた「中村次郎兵衛」を排除するようにと秀家に申し入れました。次郎兵衛は経理などに明るく、秀家も重用していたためにこれを拒否。もちろん重臣たちとの関係は悪化。この一連の騒動の原因を、戸川達安の責任と見た秀家は、達安の暗殺を企てます。しかし、これに待ったをかけたのが、宇喜多家で秀家と仲が悪かった宇喜多詮家でした。状況は悪化するばかりで、とうとう大谷吉継らが出て鎮圧しようとしましたが、これでも確執が収まらなかったために、徳川家康が直々に処断しました。

スポンサードリンク

宇喜多家は戸川家という優秀な重臣を失う

戸川家ら重臣たちは宇喜多家を出ることになり、秀家は家を支えて来てくれた大切な人物と優秀な軍を失います。輝かしい栄光を築いてきた秀家ですが、この騒動をきっかけに兵力がかなり弱まり、やがては関ヶ原の敗北を迎えることになります(その重臣たちは、秀家のもとを去った後に徳川家に仕えました)。

関ヶ原の戦いで敗北~流罪へ

時代は流れ、徳川家康率いる「東軍」と石田三成率いる「西軍」の間で「関ヶ原の戦い」が勃発。お家騒動で優秀な人材を失った秀家は、浪人たちを集めてこの戦に参加し、三成の軍を支えたと言われています。当初は圧倒的に「西軍有利」と言われていましたが、小早川秀秋の裏切りによって宇喜多軍はじめ西軍は壊滅。裏切り者の秀秋を斬ろうと考えた秀秋ですが、家臣に引き留められて鹿児島の島津氏のもとへ落ち延びます。

秀家は八丈島への流刑に

島津家の別邸で守られていたものの、やがて島津氏が徳川家の家臣となると秀家をかばうことはできなくなります。秀家は徳川のもとへ戻され、八丈島への流刑を言い渡されました(※以下に詳細を記述)息子たちと共に八丈島へ送られた秀家は、三個のおにぎりのうち一つを食べ、あとのふたつを子供たちに分けあたえるという貧しい生活を余儀なくされながらも、それから50年を生き83歳で亡くなりました。

前田利家の娘「豪姫」との結婚

宇喜多秀家を語るときに、欠かせないのが妻の「豪姫」の存在です。豪姫は豊臣秀吉の友人であった前田利家の娘。しかし、子供がいなかった豊臣秀吉と寧々からの申し出があり、豊臣家の養子として大切に育てられました。秀吉はたくさんの養子をとっていますが、親友の前田利家の娘ということで、豪姫のことはとても可愛がっていたに違いありません。その豪姫は、15歳の時に宇喜多秀家と結婚しました。

スポンサードリンク

ところが、「関ヶ原の戦い」では秀家が属した西軍が敗北。

戦のあとに各地を転々としていた秀家を守るために、豪姫は秀家の死亡工作までして守ろうとします。のちに秀家は船で薩摩(今の鹿児島県)へ落ち延びましたが、この直前に豪姫と過ごした数日間が、二人の永遠の別れになります。徳川の厳しい探索の中で、秀家をかばって守り続けていた島津氏も守り切れなくなり、秀家は徳川のもとへと引き渡されます。

前田利家・島津義弘の嘆願でなんとか命は救われる秀家

秀吉の忠臣ですから本来であれば斬首になるところでしたが、前田氏や島津氏が徳川家に必死の嘆願をしたおかげで命は救われ、八丈島への流罪に。このとき、豪姫は「自分も一緒に流罪にしてほしい」と申し出たそうですが、それはかなうことはありませんでした。秀家と一緒に息子たちも流罪になったため、息子を手放す辛さもあったのでしょう。

生涯を秀家に捧げた豪姫

八丈島で困窮していた秀家のために、豪姫は後に幕府の許可をとったうえで金子などの仕送りを続け、宇喜多家の生活を助けました。二人はこうして縁をつなぎ続けながらも、会うことはかなわないままこの世を去ってしまいます。前田利家の娘となれば、秀家と別れたとしても嫁ぎ先はいくらでもあったでしょう。しかし豪姫は新しく婚姻を結ぶこともなく、生涯を宇喜多家に捧げています。豪姫が亡くなったあとも前田家は宇喜多家が赦されるまで仕送りを続け、その助けもあってか宇喜多家は滅することなく、八丈島には今もご子孫が居住しています。

スポンサードリンク

宇喜多家の家紋は「剣片喰(けんかたばみ)」

宇喜多家の家紋は「剣片喰」という家紋です。

片喰(かたばみ)は日本に古くからあるとてもなじみのある植物。ハートの形をした葉が特徴で、それが家紋にもよく表れていますね。

片喰は環境が良くない場所でも華を咲かせるため、「逆境でも花を咲かせる」という意味から武将の家紋に多く使用されるようになりました。また、子孫を反映させるという意味もあり、そのことも演技の良さにつながっていたようです。

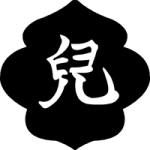

宇喜多秀家の旗門「児」

さて、宇喜多家と言えばこちらの紋が有名なのですが、

こちらは「家紋」ではなく「旗印」に使われていた紋です。中央の文字は今では使われていない漢字ですが、これは「児」のもとの文字。宇喜多家は太平記の中に出てくる「児島高徳」という人物の子孫であると言われ、そこからこの「児」を旗印に使用していたそうです。

スポンサードリンク

戦国武将117名の家紋一覧をまとめてチェックしよう

織田木瓜 織田木瓜 |

大一大万大吉 大一大万大吉 |

太閤桐 太閤桐 |

水色桔梗 水色桔梗 |

| 石田三成 | 豊臣秀吉 | 明智光秀/山県昌景 |

|

竹に二羽飛び雀/上杉笹 竹に二羽飛び雀/上杉笹 |

武田菱 武田菱 |

真田六文銭 真田六文銭 |

竹に雀/仙台笹 竹に雀/仙台笹 |

| 上杉謙信/上杉景勝/伊達成実 | 武田信玄/武田信繁/武田勝頼/安国寺恵瓊 | 真田幸村/真田昌幸 | 伊達政宗 |

蛇の目 蛇の目 |

徳川葵 徳川葵 |

黒田藤巴 黒田藤巴 |

向い蝶 向い蝶 |

| 加藤清正 | 徳川家康/徳川秀忠 | 黒田官兵衛/黒田長政 | 大谷 吉継 |

前田梅鉢/剣梅鉢 |

一文字三星 一文字三星 |

池田蝶 池田蝶 |

足利二つ引き 足利二つ引き |

| 前田利家/前田慶次 | 毛利元就/毛利輝元 | 池田恒興/池田輝政 | 今川義元 |

丸に立ち葵 丸に立ち葵 |

九枚笹 九枚笹 |

二頭立波 二頭立波 |

二つ雁金 二つ雁金 |

| 本多忠勝 | 竹中半兵衛 | 斎藤道三 | 柴田勝家 |

丸に竪木瓜 丸に竪木瓜 |

三つ盛木瓜に剣花菱 三つ盛木瓜に剣花菱 |

福島沢瀉 福島沢瀉 |

井伊橘 井伊橘 |

| 滝川一益 | 直江兼続 | 福島正則 | 井伊直虎/井伊直政 |

鶴丸 鶴丸 |

丸に細桔梗 丸に細桔梗 |

丸に七つ片喰 丸に七つ片喰 |

剣片喰 剣片喰 |

| 森蘭丸/森長可 | 太田道灌 | 長宗我部元親 | 宇喜多秀家 |

土佐柏 土佐柏 |

三つ柏 三つ柏 |

八咫烏 八咫烏 |

平四つ目結 平四つ目結 |

| 山内一豊 | 島左近 | 雑賀孫一 | 尼子晴久/京極高次 |

ばら藤に井桁 ばら藤に井桁 |

丸に違い鎌 丸に違い鎌 |

蔦 蔦 |

大友抱き花杏葉 大友抱き花杏葉 |

| 片倉小十郎 | 小早川秀秋 | 藤堂高虎/松永久秀 | 大友宗麟/高橋紹運/立花道雪 |

中結び祇園守 中結び祇園守 |

祇園守 祇園守 |

足利二つ引き 足利二つ引き |

対い鶴 対い鶴 |

| 小西行長 | 立花宗茂 | 足利尊氏/足利義昭 | 蒲生氏郷 |

七つ割り隅立て四つ目 七つ割り隅立て四つ目 |

細川九曜 細川九曜 |

笹龍胆 笹龍胆 |

丹羽直違 丹羽直違 |

| 佐々成政 | 細川忠興 細川藤孝 |

源頼朝 | 丹羽長秀 |

丸に片喰 丸に片喰 |

榊原源氏車 榊原源氏車 |

三つ盛り木瓜 三つ盛り木瓜 |

違い鷹の羽 |

| 酒井忠次 | 榊原康政 | 朝倉義景 | 片桐且元 |

下がり藤 下がり藤 |

黒餅 黒餅 |

北条対い蝶 北条対い蝶 |

丸に二つ引き 丸に二つ引き |

| 加藤嘉明 | 黒田長政 | 北条早雲 | 最上義光 |

三つ盛り亀甲に花菱 三つ盛り亀甲に花菱 |

丸に十文字 丸に十文字 |

蜂須賀卍 蜂須賀卍 |

七曜 七曜 |

| 浅井長政 | 島津義弘/島津貴久/島津貴久/島津義久 | 蜂須賀 小六(正勝) | 高山右近/九鬼嘉隆 |

津軽牡丹 津軽牡丹 |

北条鱗 北条鱗 |

丸に上の字 丸に上の字 |

右三つ巴 右三つ巴 |

| 津軽為信 | 北条氏康/北条氏政 | 村上義清/村上武吉 | 結城秀康/清水宗治/山本勘助/小早川隆景 |

永楽銭 永楽銭 |

梅鉢 梅鉢 |

変わり十二日足 変わり十二日足 |

丸に三つ引き 丸に三つ引き |

| 仙石秀久 | 筒井順慶 | 龍造寺隆信 | 吉川広家 |

丸に違い鷹の羽 丸に違い鷹の羽 |

五七桐 五七桐 |

生駒車 生駒車 |

九条下がり藤 九条下がり藤 |

| 浅野幸長/浅野長政 | 豊臣秀次/斎藤義龍/豊臣秀長 | 生駒正俊 | 本願寺顕如 |

丸に揚羽蝶 丸に揚羽蝶 |

吾亦紅/地楡に雀 吾亦紅/地楡に雀 |

丸に三つ葵 丸に三つ葵 |

輪違い 輪違い |

| 平清盛 | 柳生宗矩 | 松平忠吉 | 脇坂安治 |

鍋島花杏葉 鍋島花杏葉 |

結城巴 結城巴 |

揚羽蝶 揚羽蝶 |

唐花紋 唐花紋 |

| 鍋島勝茂 | 松平忠直 | 吉川元春 | 陶晴賢 |

抱き茗荷 抱き茗荷 |

五本骨扇に月丸 五本骨扇に月丸 |

||

| 堀尾吉晴 | 佐竹義重 |

スポンサードリンク

| 他にもあるぞ!超人気家紋コンテンツ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|