織田四天王の一人、猛将・柴田勝家柴田勝家といえば「鬼柴田」「かかれ柴田」との評価を受けるほど、織田信長からの厚い信頼を受けた人物。信長の死後は秀吉との関係性がこじれてたことから自害を選んでしまいますが、後世に語り継がれる立派な戦国武将の一人です。今回は織田四天王の一人である柴田勝家の家紋にまつわる話や、人物像に迫っていきます。

スポンサードリンク

目次

|

|

|

最初から信長の家臣ではなかった柴田勝家

織田信長の家臣の中で最も勇猛と言われ、彼が重用した武将2人のうちの1人と言われる柴田勝家。

信長が行った天下統一への事業を手伝い、かなりの実績を残した「織田四天王」の1人にも数えられています。※柴田勝家、丹羽長秀、滝川一益、明智光秀。そんな柴田勝家ですが、勝家の代から有名になった家なので、それ以前のことが詳しく解っていません。生まれに関しても、1522年生まれ、1526年生まれと諸説があり、謎が多い人物です。両親についても諸説ありますが、はっきりしたことは謎のままです。

信長の父「織田信秀」に仕えていた勝家

勝家は、若い頃に信長の父・織田信秀に仕えていました。1551年に信秀が亡くなってからは、信長の弟・信勝に仕えるようになります。そう、勝家は最初から信長に仕えていたわけではないのです。しかも、この信勝は兄・信長を排除するために戦を起こし、その兵の中に勝家もいました。

信長の弟「信勝」に仕えるも信長に惹かれる勝家

相手が織田信長ですので、信勝は負けてしまいます。本来であれば家臣ともども斬首させられても仕方がないのですが、信勝自身が信長に謝罪したこと・信勝の母が尽力したことで信長は許したそう。

このあたりは、織田信長のただものではない人物像が見えるエピソードになりますね。しかし、これで話は終わりませんでした。そのまま信勝に仕え続けた勝家でしたが、心は信長の方に動いていた様です。信勝は信長に対し二度目の謀反を企てますが、この計画を信長に知らせたの勝家と言われています。計画を知った信長は、病気になったふりをして信勝を見舞いに来させ、家臣に暗殺させました。これにより勝家は信長と手を結び、信勝の代わりに未盛城主となりました。

スポンサードリンク

信長の信頼を得た勝家は筆頭家老へ

こうして信長の信頼を得た勝家は、信長のために働くようになります。戦場では勇猛果敢に戦い、それゆえに「鬼柴田」「かかれ柴田」などと言われるほどの評価を得る様になりました。浅井長政と織田家の同盟が破棄された時も、苦しい立場ながらも敵を撃退。浅井長政との戦いや長篠の戦いでも活躍し、名実ともに織田家の筆頭家老として地位を確立していきます。しかし、ここで大きな事件が。信長の家臣であった明智光秀が、本能寺で信長を討ったのです(1582年)。これにより織田家では羽柴秀吉(のちの豊臣秀吉)を実力者としてたてるようになりました。

織田信長には四天王と呼ばれる家臣が!

天下統一まであと1歩というところで光秀に討たれた信長でしたが、彼を支える4人の強力な武将がいました。

柴田勝家 柴田勝家 |

丹羽長秀 丹羽長秀 |

滝川一益 滝川一益 |

明智光秀 明智光秀 |

この4人を見ると秀吉がいない!?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実は織田家の家臣の中で秀吉は5番目の序列でした。秀吉は本能寺の変の後に光秀を倒し、清州会議で頭角を現すことになりました。

豊臣秀吉の家紋はひょうたん?桐紋?家系図付きで解説!首相官邸で使われている桐紋の意味、都市伝説も!?

豊臣秀吉の家紋はひょうたん?桐紋?家系図付きで解説!首相官邸で使われている桐紋の意味、都市伝説も!?

信長の妹であるお市の方との結婚

織田信長が浅井家を滅亡させたあと、浅井長政に嫁いでいた信長の妹・お市の方が織田家に戻りました。勝家は、秀吉のとりなしによりこのお市の方と結婚しています。

後に対立することになる勝家と秀吉ですが、織田信長が討たれた直後までは関係も良く、このように結婚のとりなしをしてくれるほどの関係を築いていた様です。

妻お市との年齢差はナント25歳

勝家とお市の方は年の差が25歳も離れており、夫婦仲については良く解っていませんが、お市の方は勝家が敗戦した時にともに自害しているため「円満な関係だったのでは」と言われています。主君の妹ということで、勝家も丁寧に厚かったのでしょう。勝家とお市の方は、死ぬ前にお市の娘(浅井長政との子)である茶々・お江・お初を秀吉のもとへ行かせています。このうちの茶々が、のちに秀吉の後継ぎとなる豊臣秀頼を産んだ淀殿であるのは有名な話ですね。

スポンサードリンク

秀吉との確執から自害を決意する勝家

信長からはかなりの信頼を得ていた勝家ですが、秀吉とはそりが合わなかったようで、織田家の方針を巡って対立をするようになってしまいます。ついに秀吉は勝家排除を決意し、信長の三男・織田信孝を筆頭にして迎え討ちますが、味方であった前田利家らの離反により敗北。自害しました。

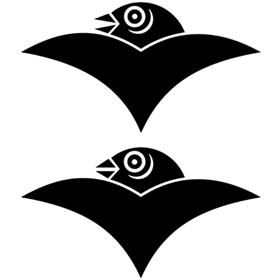

柴田勝家の家紋「二つ雁金紋(ふたつかりがねもん)」

さて、柴田勝家の家紋は「二つ雁金紋」と呼ばれるものです。

この家紋は、渡り鳥である「雁(かり)」をデザインしたもの。なぜこの家紋なのかは、勝家の出自がはっきりしないために良く解っていません。ただ、この「二つ雁金紋」は通常両方の雁の口が開いているのに対し、柴田勝家が使用したものは上のみが口を開けているという違いが見られます。

スポンサードリンク

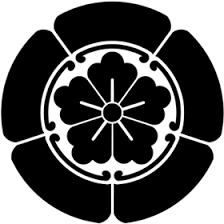

柴田勝家の家紋「五瓜に唐花紋(ごかにとうかもん)」

さらに、もうひとつの紋が「五瓜に唐花紋」。

こちらは八坂神社が「神紋」として使用している紋です。こちらも、どうして勝家が使用しているのかは解っていません。唐花は中国から伝来した文様で、特定の花のことではなく「唐風の植物模様」を指します。唐花紋は平安時代に和風にアレンジされ、公家の衣装や調度品の文様として使用されるようになりました。家紋としては奈良時代に用いられるようになり、3つから8つの花弁を組み合わせて使用されました。似た家紋に「花菱」と「花角」がありますが、花菱は4つの花弁で構成された菱形のもの、花角は菱形ではなく方形で構成されたもので唐花紋とは異なります。また、花菱は唐花紋をアレンジして誕生し、その後一つの家紋として独立したものです。奈良県など西日本に見られ、主な使用者には松田氏、東條氏、公家の閑院宮家などがあります。

勇猛果敢な柴田勝家、しかしとても優しい人物だった

非常に勇猛果敢な武将として知られる柴田勝家ですが、部下のことを思いやる優しい一面も見られました。羽柴秀吉と闘っていたとき、味方だった前田利家が先に撤退し裏切ります。しかし、利家と対面した勝家は一言も責めず、秀吉と利家の仲の良さを挙げて「秀吉のところにいきなさい」「私のような過ちは二度と起こさないように」と言いました。また、家臣たちには生き延びる様にと言葉をかけたと言われています。織田信長が勝家を信頼したのは、彼が優秀な人物だからというだけではなく、このような優しさをもつ一面があったからなのかもしれません。

スポンサードリンク

戦国武将117名の家紋一覧をまとめてチェックしよう

織田木瓜 織田木瓜 |

大一大万大吉 大一大万大吉 |

太閤桐 太閤桐 |

水色桔梗 水色桔梗 |

| 石田三成 | 豊臣秀吉 | 明智光秀/山県昌景 |

|

竹に二羽飛び雀/上杉笹 竹に二羽飛び雀/上杉笹 |

武田菱 武田菱 |

真田六文銭 真田六文銭 |

竹に雀/仙台笹 竹に雀/仙台笹 |

| 上杉謙信/上杉景勝/伊達成実 | 武田信玄/武田信繁/武田勝頼/安国寺恵瓊 | 真田幸村/真田昌幸 | 伊達政宗 |

蛇の目 蛇の目 |

徳川葵 徳川葵 |

黒田藤巴 黒田藤巴 |

向い蝶 向い蝶 |

| 加藤清正 | 徳川家康/徳川秀忠 | 黒田官兵衛/黒田長政 | 大谷 吉継 |

前田梅鉢/剣梅鉢 |

一文字三星 一文字三星 |

池田蝶 池田蝶 |

足利二つ引き 足利二つ引き |

| 前田利家/前田慶次 | 毛利元就/毛利輝元 | 池田恒興/池田輝政 | 今川義元 |

丸に立ち葵 丸に立ち葵 |

九枚笹 九枚笹 |

二頭立波 二頭立波 |

二つ雁金 二つ雁金 |

| 本多忠勝 | 竹中半兵衛 | 斎藤道三 | 柴田勝家 |

丸に竪木瓜 丸に竪木瓜 |

三つ盛木瓜に剣花菱 三つ盛木瓜に剣花菱 |

福島沢瀉 福島沢瀉 |

井伊橘 井伊橘 |

| 滝川一益 | 直江兼続 | 福島正則 | 井伊直虎/井伊直政 |

鶴丸 鶴丸 |

丸に細桔梗 丸に細桔梗 |

丸に七つ片喰 丸に七つ片喰 |

剣片喰 剣片喰 |

| 森蘭丸/森長可 | 太田道灌 | 長宗我部元親 | 宇喜多秀家 |

土佐柏 土佐柏 |

三つ柏 三つ柏 |

八咫烏 八咫烏 |

平四つ目結 平四つ目結 |

| 山内一豊 | 島左近 | 雑賀孫一 | 尼子晴久/京極高次 |

ばら藤に井桁 ばら藤に井桁 |

丸に違い鎌 丸に違い鎌 |

蔦 蔦 |

大友抱き花杏葉 大友抱き花杏葉 |

| 片倉小十郎 | 小早川秀秋 | 藤堂高虎/松永久秀 | 大友宗麟/高橋紹運/立花道雪 |

中結び祇園守 中結び祇園守 |

祇園守 祇園守 |

足利二つ引き 足利二つ引き |

対い鶴 対い鶴 |

| 小西行長 | 立花宗茂 | 足利尊氏/足利義昭 | 蒲生氏郷 |

七つ割り隅立て四つ目 七つ割り隅立て四つ目 |

細川九曜 細川九曜 |

笹龍胆 笹龍胆 |

丹羽直違 丹羽直違 |

| 佐々成政 | 細川忠興 細川藤孝 |

源頼朝 | 丹羽長秀 |

丸に片喰 丸に片喰 |

榊原源氏車 榊原源氏車 |

三つ盛り木瓜 三つ盛り木瓜 |

違い鷹の羽 |

| 酒井忠次 | 榊原康政 | 朝倉義景 | 片桐且元 |

下がり藤 下がり藤 |

黒餅 黒餅 |

北条対い蝶 北条対い蝶 |

丸に二つ引き 丸に二つ引き |

| 加藤嘉明 | 黒田長政 | 北条早雲 | 最上義光 |

三つ盛り亀甲に花菱 三つ盛り亀甲に花菱 |

丸に十文字 丸に十文字 |

蜂須賀卍 蜂須賀卍 |

七曜 七曜 |

| 浅井長政 | 島津義弘/島津貴久/島津貴久/島津義久 | 蜂須賀 小六(正勝) | 高山右近/九鬼嘉隆 |

津軽牡丹 津軽牡丹 |

北条鱗 北条鱗 |

丸に上の字 丸に上の字 |

右三つ巴 右三つ巴 |

| 津軽為信 | 北条氏康/北条氏政 | 村上義清/村上武吉 | 結城秀康/清水宗治/山本勘助/小早川隆景 |

永楽銭 永楽銭 |

梅鉢 梅鉢 |

変わり十二日足 変わり十二日足 |

丸に三つ引き 丸に三つ引き |

| 仙石秀久 | 筒井順慶 | 龍造寺隆信 | 吉川広家 |

丸に違い鷹の羽 丸に違い鷹の羽 |

五七桐 五七桐 |

生駒車 生駒車 |

九条下がり藤 九条下がり藤 |

| 浅野幸長/浅野長政 | 豊臣秀次/斎藤義龍/豊臣秀長 | 生駒正俊 | 本願寺顕如 |

丸に揚羽蝶 丸に揚羽蝶 |

吾亦紅/地楡に雀 吾亦紅/地楡に雀 |

丸に三つ葵 丸に三つ葵 |

輪違い 輪違い |

| 平清盛 | 柳生宗矩 | 松平忠吉 | 脇坂安治 |

鍋島花杏葉 鍋島花杏葉 |

結城巴 結城巴 |

揚羽蝶 揚羽蝶 |

唐花紋 唐花紋 |

| 鍋島勝茂 | 松平忠直 | 吉川元春 | 陶晴賢 |

抱き茗荷 抱き茗荷 |

五本骨扇に月丸 五本骨扇に月丸 |

||

| 堀尾吉晴 | 佐竹義重 |

スポンサードリンク

| 他にもあるぞ!超人気家紋コンテンツ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|