名だたる戦国武将の中で、「智略」でのし上がったのが毛利元就です。どんな武将なのか、彼も家紋と一緒に見ていきましょう。

スポンサードリンク

目次

|

|

|

幼いころは貧しい生活を強いられた毛利元就

毛利元就は、「安芸(広島)」を治める毛利家の次男として生まれました。次男なのでもともとは家督を継ぐ予定はなかったのです。そんな元就ですが、領主である父が亡くなると後見人に裏切られ、城を追い出されてしまいました。荒れ果てた家で過ごすようになった元就は、その貧しさから「乞食若様」などと呼ばれていたそうで、苦労がしのばれます。

スポンサードリンク

亡き父の継母に支えられた元就

ですが、元就にとって救いだったのは「亡き父の継母が支えてくれたこと」でした。継母は幼い元就を不憫に思い、故郷に帰ることも別なところに嫁ぐこともせず、元就を大切に守ってくれたのです。この継母は、朝になると朝日に向かって念仏を唱えていたそうで、元就もそれを受け継ぎ、生涯にわたって守り続けたそうです。

兄の死から家督相続へ

さて、毛利家は元就の兄・興元が継いでいましたが、興元も父と同じ「アルコール中毒」で他界してしまいました。これにより、毛利家は興元の嫡男が継ぎましたが、なんと後見人を元就が務めることになったのです。

毛利家親族の吉川家が武田元繁に攻められる

その時、毛利家の親族に当たる吉川家という家が安芸武田氏当主の武田元繁に攻められてしまいます。まだ幼い興元のかわりに、元就が出陣。そして、敵の大将・武田元繁の首をとるという活躍をみせました。なんと、元就はこれが初陣でした。

強かった武田元繁を初陣で破った元就 → 大内家に使える

武田元繁は戦に強くて有名な武将だったため、それを初陣で破った元就の存在は、世間を大変に驚かせたと言います。これをきっかけに、元就は大内家という大名に仕えるようになりました。

スポンサードリンク

兄他界により毛利家の家督になるも尼子家と争う

|

毛利元就のライバル「尼子晴久」 尼子晴久の家紋「平四ツ目結」と毛利元就のライバル戦国武将の生涯を解説! |

ところが、家督を継いだ兄の子も幼くして他界。元就の優秀さを見抜いた周囲は、元就が毛利家を継いでくれるようにと推薦し、元就が家督を継ぎました。大名・毛利元就の誕生です。この時27歳。が、これに猛反対したのが尼子家でした。元就と尼子家は対立。ここから、元就と尼子家の戦いがはじまります(のちに、尼子家は滅亡しています)。

他に使われないようにするには、自分が強くなるしかない

元就は、他の武将のように「天下統一をしたい」という思いよりも、「毛利家を守りたい」という思いが強かったふしがあります。「出雲遠征」という戦いで手痛い敗北をした元就は、その後に積極的に戦をして勢力を拡大しています。これは「毛利家を守るためには毛利家を強くしなければならない」という覚悟のあらわれでしょう。

スポンサードリンク

とてつもない毛利元就ファミリー

名前を見るだけでも歴史の教科書に出てくる戦国武将ばかりの毛利元就ファミリー。中でも注目なのが彼らの孫や養子にあたる武将の関ケ原の戦いでの立ち位置です。

- 長男の隆元の孫にあたる毛利輝元は関ケ原で石田三成率いる西軍の総大将に

- そして次男元春の孫になる吉川広家は東軍の家康軍に

- 三男の小早川隆景の養子の秀秋は三成を裏切って家康側につき関ヶ原の戦いを東軍勝利に導いた立役者!

| 長男 | 次男 | 三男 |

毛利隆元 毛利隆元 |

吉川元春 吉川元春 |

小早川隆景 小早川隆景 |

| ↓隆元の孫↓ | ↓元春の孫↓ | ↓隆景の養子↓ |

毛利輝元 毛利輝元 |

吉川広家 吉川広家 |

小早川秀秋 小早川秀秋 |

婚姻関係で毛利家を強化した元就

まず、元就がやったことは婚姻関係で味方を増やすことでした。非常に強い力を持っていた吉川家の娘を娶り、さらに吉川家には元就の姉を嫁がせました。(吉川家には後に元就の次男・元春が養子にいっており、その息子・広家が「関ヶ原の戦い」で毛利輝元が家督だった毛利家を救っています。不思議な縁ですね)。

スポンサードリンク

毛利家3男隆景が小早川家を継ぐことに

さらに、強力な水軍を持っていることで知られた小早川家を三男の隆景が継ぎました。隆景は元就の頭の良さを継いだ優秀な武将で、小早川家の水軍を使って元就の片腕となり働きます。こうして、元就は子供たちと一緒に毛利家の地盤を見事に固めていきました。

厳島の戦いで発揮された元就の「智略」

後に勃発した「厳島の戦い」では、元就の「智略」がよく伺えます。この戦いでは、毛利軍が4000の兵だったのに対し敵の陶晴賢は20000という軍勢でした。圧倒的に毛利軍が不利だったのです。そこで、元就は手を打ちます。

スポンサードリンク

スパイを通じた作戦が勝利への布石となった

わざと厳島に城をつくり、「こんなものを作って失敗だった。私の目も曇ってしまった」と言ったとスパイを通じて相手に伝えさせたのです。「城の造りがもろくて、これを攻められたら負ける」とわざわざ相手に言ったのです。さらに、相手の性格が直情型であることを知った元就は、送り込んだ家臣たちにわざと相手を煽るようなことを言わせ、相手を大いに怒らせました。元就のことをよく知っている相手方の人物が殺されるように仕向けたり、水軍を買収したり、戦に勝つために智略を尽くして相手を迎え討ちました。

元就の作戦にまんまとはまった陶晴賢

まんまと元就にのせられてしまった陶晴賢は、元就の思惑通り厳島に20000の軍勢で押し寄せました。しかし、狭い厳島では大群であったことがかえって「思うように動けない」という状態になり、元就は見事に相手を破っています。元就がいかに頭にいい武将だったか、勝つために智略を駆使する武将だったかがわかるでしょう。この戦いの勝利をきっかけに、元就は中国地方の平定をすすめ、やがて中国地方を総べる大名にまでなったのです。

毛利元就と言えば「三本の矢」

毛利元就と言えば、3人の子供たちに「三本の矢」の教えを説いたことで有名です。矢は一本だと簡単におれてしまいますが、三本重ねればなかなか折れません。その例を挙げて、「一人では難しくても、三人集まれば折れない」ということを解いたのです。

スポンサードリンク

家督を継ぐ際に弟を殺害した元就だったが本当は

実は、元就は家督相続をする時に弟を殺害しています。自分が家督を相続するためには、弟でさえも殺すしかない。これは戦国時代の倣いであり、そうやってのし上がった戦国武将はたくさんいます。あの伊達政宗も弟を殺していますし、武田信玄は父を追い出しています。でも、元就は弟を殺したということがよほど辛かったのでしょう。子供達には「三人で協力し合って毛利家を守ること」を教えたかったに違いありません。

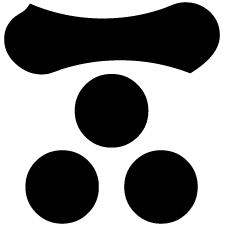

毛利元就の家紋「長門三ツ星」

毛利元就と言ったら長門三ツ星家紋でしょう。この家紋は、三つの星に「一」を加えた形の家紋です。星は、戦国大名から「軍神」として信仰されていた将軍星だとか。

星は、運命を司るものとして信仰されてきました。決まった軌道で移動するため、狩猟や航海の際には位置がわかるものとして、農業では季節がわかるものとして古くから人々に活用されてきました。

星は文様として扱われるようになり、やがて家紋にも用いられるようになりました。星といえば★型が現代では一般的ですが、当時の星模様は●で表されます。一つではなく複数の●で構成されたものが主流でした。武家の使用者として代表的なのは千葉氏で、月星紋を使用していました。星紋は全国的に広まって庶民の間でも用いられたそうです。

また、三つ星=勝ち星を表し、戦いに挑む武家の間でも人気の紋となっていました。

スポンサードリンク

替紋は「長門沢瀉(ながとおもだか)」

「替紋」として使用していたのは「長門沢瀉紋」です。「沢瀉」という花は、昔から勝利に縁があると言われていました。その沢瀉に、やはり勝利を意味する無視と言われたトンボが止まった姿を家紋にしたそうです。

沢瀉(おもだか)の「瀉」は見慣れない字ですが、水が流れ落ちる、そそぐという意味です。沢瀉は水田や池や沢に自生する水草で、夏には三弁の白い花を咲かせます。葉は、Yの字を逆さにしたような形でくっきりと葉脈が見え、人の顔の形に似ていることから面高と呼ばれ、そこから面目が立つという意味を連想したとも言われています。また、葉が矢尻の形に似ていることから、別名「勝ち草」「勝軍草」とも呼ばれ武士の家紋として広く使われました。平治物語の中には沢瀉鎧が源氏八領の鎧の一つと記載されています。袖に描かれた三角形の模様が沢瀉に似ていることからそう呼ばれています。

五七桐紋

正親町天皇から陸奥守に任ぜられたときに下賜されたと言われています。

桐紋は桐の葉と花を図案化したもので、一般的には3枚の葉の上に3本の花が描かれ、その花の数によって五三桐、五七桐など呼び名が異なります。豊臣秀吉の家紋は太閤桐と呼ばれ、特定の一つの紋ではなく秀吉の遺品などに確認される桐紋のうち、独自のアレンジが入ったものの総称です。秀吉が家臣に与えたので西日本を中心に多く用いられています。

スポンサードリンク

戦国武将117名の家紋一覧をまとめてチェックしよう

織田木瓜 織田木瓜 |

大一大万大吉 大一大万大吉 |

太閤桐 太閤桐 |

水色桔梗 水色桔梗 |

| 石田三成 | 豊臣秀吉 | 明智光秀/山県昌景 |

|

竹に二羽飛び雀/上杉笹 竹に二羽飛び雀/上杉笹 |

武田菱 武田菱 |

真田六文銭 真田六文銭 |

竹に雀/仙台笹 竹に雀/仙台笹 |

| 上杉謙信/上杉景勝/伊達成実 | 武田信玄/武田信繁/武田勝頼/安国寺恵瓊 | 真田幸村/真田昌幸 | 伊達政宗 |

蛇の目 蛇の目 |

徳川葵 徳川葵 |

黒田藤巴 黒田藤巴 |

向い蝶 向い蝶 |

| 加藤清正 | 徳川家康/徳川秀忠 | 黒田官兵衛/黒田長政 | 大谷 吉継 |

前田梅鉢/剣梅鉢 |

一文字三星 一文字三星 |

池田蝶 池田蝶 |

足利二つ引き 足利二つ引き |

| 前田利家/前田慶次 | 毛利元就/毛利輝元 | 池田恒興/池田輝政 | 今川義元 |

丸に立ち葵 丸に立ち葵 |

九枚笹 九枚笹 |

二頭立波 二頭立波 |

二つ雁金 二つ雁金 |

| 本多忠勝 | 竹中半兵衛 | 斎藤道三 | 柴田勝家 |

丸に竪木瓜 丸に竪木瓜 |

三つ盛木瓜に剣花菱 三つ盛木瓜に剣花菱 |

福島沢瀉 福島沢瀉 |

井伊橘 井伊橘 |

| 滝川一益 | 直江兼続 | 福島正則 | 井伊直虎/井伊直政 |

鶴丸 鶴丸 |

丸に細桔梗 丸に細桔梗 |

丸に七つ片喰 丸に七つ片喰 |

剣片喰 剣片喰 |

| 森蘭丸/森長可 | 太田道灌 | 長宗我部元親 | 宇喜多秀家 |

土佐柏 土佐柏 |

三つ柏 三つ柏 |

八咫烏 八咫烏 |

平四つ目結 平四つ目結 |

| 山内一豊 | 島左近 | 雑賀孫一 | 尼子晴久/京極高次 |

ばら藤に井桁 ばら藤に井桁 |

丸に違い鎌 丸に違い鎌 |

蔦 蔦 |

大友抱き花杏葉 大友抱き花杏葉 |

| 片倉小十郎 | 小早川秀秋 | 藤堂高虎/松永久秀 | 大友宗麟/高橋紹運/立花道雪 |

中結び祇園守 中結び祇園守 |

祇園守 祇園守 |

足利二つ引き 足利二つ引き |

対い鶴 対い鶴 |

| 小西行長 | 立花宗茂 | 足利尊氏/足利義昭 | 蒲生氏郷 |

七つ割り隅立て四つ目 七つ割り隅立て四つ目 |

細川九曜 細川九曜 |

笹龍胆 笹龍胆 |

丹羽直違 丹羽直違 |

| 佐々成政 | 細川忠興 細川藤孝 |

源頼朝 | 丹羽長秀 |

丸に片喰 丸に片喰 |

榊原源氏車 榊原源氏車 |

三つ盛り木瓜 三つ盛り木瓜 |

違い鷹の羽 |

| 酒井忠次 | 榊原康政 | 朝倉義景 | 片桐且元 |

下がり藤 下がり藤 |

黒餅 黒餅 |

北条対い蝶 北条対い蝶 |

丸に二つ引き 丸に二つ引き |

| 加藤嘉明 | 黒田長政 | 北条早雲 | 最上義光 |

三つ盛り亀甲に花菱 三つ盛り亀甲に花菱 |

丸に十文字 丸に十文字 |

蜂須賀卍 蜂須賀卍 |

七曜 七曜 |

| 浅井長政 | 島津義弘/島津貴久/島津貴久/島津義久 | 蜂須賀 小六(正勝) | 高山右近/九鬼嘉隆 |

津軽牡丹 津軽牡丹 |

北条鱗 北条鱗 |

丸に上の字 丸に上の字 |

右三つ巴 右三つ巴 |

| 津軽為信 | 北条氏康/北条氏政 | 村上義清/村上武吉 | 結城秀康/清水宗治/山本勘助/小早川隆景 |

永楽銭 永楽銭 |

梅鉢 梅鉢 |

変わり十二日足 変わり十二日足 |

丸に三つ引き 丸に三つ引き |

| 仙石秀久 | 筒井順慶 | 龍造寺隆信 | 吉川広家 |

丸に違い鷹の羽 丸に違い鷹の羽 |

五七桐 五七桐 |

生駒車 生駒車 |

九条下がり藤 九条下がり藤 |

| 浅野幸長/浅野長政 | 豊臣秀次/斎藤義龍/豊臣秀長 | 生駒正俊 | 本願寺顕如 |

丸に揚羽蝶 丸に揚羽蝶 |

吾亦紅/地楡に雀 吾亦紅/地楡に雀 |

丸に三つ葵 丸に三つ葵 |

輪違い 輪違い |

| 平清盛 | 柳生宗矩 | 松平忠吉 | 脇坂安治 |

鍋島花杏葉 鍋島花杏葉 |

結城巴 結城巴 |

揚羽蝶 揚羽蝶 |

唐花紋 唐花紋 |

| 鍋島勝茂 | 松平忠直 | 吉川元春 | 陶晴賢 |

抱き茗荷 抱き茗荷 |

五本骨扇に月丸 五本骨扇に月丸 |

||

| 堀尾吉晴 | 佐竹義重 |

スポンサードリンク

| 他にもあるぞ!超人気家紋コンテンツ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|