2016年の大河ドラマ「真田丸」の主人公になった真田幸村(信繁)。その幸村の父が、真田昌幸です。戦国BASARAというゲームの影響で一気に人気に火が付いた真田幸村ですが、実は父・昌幸は幸村以上に優秀な武将として名前を轟かせていました。あの徳川家康が恐れた武将、と言われるくらいです。稀代の名将・真田昌幸の生涯に迫ります。

スポンサードリンク

|

|

|

真田昌幸の略歴を紹介

元は武田家に仕えていた真田家

真田昌幸は、武田信玄の武田家に仕える真田家の三男として生まれました。兄二人もかなり優秀な人物だったのですが、武田信玄の息子・武田勝頼の代になったとき、織田信長・徳川家康との「長篠の戦い」で命を落としてしまいます。この「長篠の戦い」では、武田家に仕えていた優秀な武将が何人も亡くなっており、武田勝頼が「父に比べて能力が劣る」と言われる要因にもなりました。

スポンサードリンク

長篠の戦い後に真田家を継いだ昌幸

その時は既に他家の養子になっていた昌幸ですが、兄が亡くなったために真田家を継いで当主になります。そして、勝頼が亡くなり武田家が滅亡した後は、織田信長に仕えるようになりました。それもつかの間、信長は「本能寺の変」で討たれ、この世を去ってしまいました。

信長を失った昌幸は家康に仕えるも・・・

主を失った昌幸は、次に仕える相手を徳川家康にしましたが、家康は昌幸と敵対関係にあった北条家と手を結び、「領地を北条氏に差し出せ」と脅してきます。もちろん、そんな命令を聞くわけにはいかないので、昌幸は徳川家康との縁を切り、上杉景勝と手を結びました。※余談ですが、かつて敵同士だった武田家の家臣と、上杉家の当主が手を結ぶというのは感慨深いものがあります…。

第一次上田合戦の幕開け

家康はこれに激怒。徳川家康VS真田昌幸の「第一次上田合戦」が幕を開けるのです。この戦で、徳川軍を率いた鳥居元忠の軍勢は7000。1200の真田家よりずっと戦力は上でした。しかし、この真田家の危機に立ち上がったのが領民たちです。昌幸は領民たちのことをよく考える城主で、天候のせいで不作のときは年貢を減らすなどして生活を助けることもしており、領民たちにとても慕われていたのです。真田家の危機と知るや、領民たちはいっせいに立ち上がり、真田軍と一緒に戦ったと言います。

スポンサードリンク

第一次上田合戦で家康に勝利する真田昌幸

昌幸は兵をおとりにしてわざと負けさせ、城の狭い部分に誘導した上で攻撃を開始。これにはひとたまりもなく、家康軍は三倍の兵を持ちながら敗北し、撤退します。これがきっかけで、昌幸の名前は日本の諸大名に広まります。

第二次上田合戦では徳川秀忠にも勝利

その後、「第二次上田合戦」にて徳川家康の息子・徳川秀忠とも戦っていますが、こちらも勝利しています。こちらも、徳川家の兵が38000だったのに対し、真田は3500。

圧倒的な戦力を持ちながら、家康は二度も同じ相手に敗北しているのです。家康はさぞ昌幸が憎かったでしょう。そして、その真田家の血は息子・真田幸村の代になっても家康を脅かすことになるのです…。

「関ヶ原の戦い」で敗北~息子・幸村の奮起へ

天下統一を果たした豊臣秀吉が死ぬと、豊臣家では家臣たちが派閥争いをするようになります。豊臣恩顧の武将である加藤清正・福島正則らと、石田三成が対立するようになってしまいました。この対立が悪化し、勃発したのが「関ヶ原の戦い」です。石田三成率いる西軍と、徳川家康率いる東軍がぶつかりました。

昌幸と幸村は西軍で信幸は東軍へ

この戦で、昌幸と幸村は西軍へ。昌幸の長男で、幸村の兄である信幸は東軍につきました。信幸は家康の娘を妻にしていたので、家康につくのは自然の流れでした。なんとかして父を家康の方につかせようと、信幸は説得を試みたようですが、昌幸は首を縦に振らなかったそうです。結果、「関ヶ原の戦い」では東軍が勝利。

スポンサードリンク

関ケ原後、父と兄を助けてくれと家康に懇願する幸村

信幸は、父と弟を助けてくれるように家康に頼みます、それが通り、昌幸と幸村の二人は領地を没収されたうえで「九度山」というところに流罪となり、困窮した生活を強いられました。※信幸は名前を信之と改め、父の領地を継いでいます。辛い暮らしは10年以上にもおよび、その間に昌幸はすっかり疲れ果て、病がちになりました。故郷に戻ることを願いながらかなわず、65歳で亡くなります。

晩年は不遇な生活を強いられたものの、徳川家康に二度勝利した名将としての実績は今も語り継がれており、「戦国時代屈指の智将」と呼ばれています。

真田家はそれで終わらなかった!息子の幸村が奮起

昌幸は流された地でそのまま死んでしまいましたが、息子の幸村は「大阪の陣」で豊臣軍に復帰しています。10年以上にわたる苦しい生活のせいで、幸村は武将の息子とは思えないほど貧しい身なりだったそうですが、心に秘めた「家康許すまじ」という思いは消えていませんでした。

冬の陣では「真田丸」で活躍する幸村

幸村は、大阪城に「真田丸」という砦を築き、徳川軍を大いに苦しめます。どのくらい苦しめられたのかというと、「大阪冬の陣」で死んだ豊臣軍のほとんどは「真田丸」にやられた兵であったくらいです。「また真田か!」と家康は思ったことでしょう。しかし、さすがにあの昌幸の子であることを考えて「味方にしておいた方がいい」と考えたようです。家康は「味方になるように」と幸村を誘うのですが、幸村はこれをきっぱり断りました。まあ、仲間になるはずがありませんよね。何としても豊臣を倒したい家康は、大阪城の堀を埋めて「真田丸を使えなくする」という奇策に出ました。

スポンサードリンク

そして迎えた「大阪夏の陣」

幸村は、戦いの中で壊滅的なダメージを受けた家康の前にあらわれ、家康の首をとるために奮戦します。徳川軍は混乱し、家康はその場で切腹を覚悟したほど。この時、家康の馬印が地に倒れたと言われるくらいですから、幸村は家康の首をとる手前まで追い詰めたことになります。

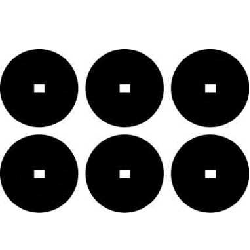

真田昌幸の家紋は「真田六連銭」

真田六連銭

真田六連銭

大河ドラマで真田幸村の家紋でおなじみの人も多いはず。六文銭とは、「三途の川の渡し賃」のこと。この時代には、死者は三途の川を船で渡って向こう岸に行くと信じられていました。船に乗せてもらうには、渡し賃として6紋銭が必要になるため、戦に出る兵士はみな六文銭を服に縫い付けて戦に出たのです。真田家では、この六文銭を家紋にして「武将としての覚悟」を確固たるものにしたと言われています。6紋銭についての考え方には諸説ありますが、このような覚悟をして戦場に出ていた真田家のことを思うと、いかに戦国武将として凄まじい生き方をしていたのかが解ります。

スポンサードリンク

戦国武将117名の家紋一覧をまとめてチェックしよう

織田木瓜 織田木瓜 |

大一大万大吉 大一大万大吉 |

太閤桐 太閤桐 |

水色桔梗 水色桔梗 |

| 石田三成 | 豊臣秀吉 | 明智光秀/山県昌景 |

|

竹に二羽飛び雀/上杉笹 竹に二羽飛び雀/上杉笹 |

武田菱 武田菱 |

真田六文銭 真田六文銭 |

竹に雀/仙台笹 竹に雀/仙台笹 |

| 上杉謙信/上杉景勝/伊達成実 | 武田信玄/武田信繁/武田勝頼/安国寺恵瓊 | 真田幸村/真田昌幸 | 伊達政宗 |

蛇の目 蛇の目 |

徳川葵 徳川葵 |

黒田藤巴 黒田藤巴 |

向い蝶 向い蝶 |

| 加藤清正 | 徳川家康/徳川秀忠 | 黒田官兵衛/黒田長政 | 大谷 吉継 |

前田梅鉢/剣梅鉢 |

一文字三星 一文字三星 |

池田蝶 池田蝶 |

足利二つ引き 足利二つ引き |

| 前田利家/前田慶次 | 毛利元就/毛利輝元 | 池田恒興/池田輝政 | 今川義元 |

丸に立ち葵 丸に立ち葵 |

九枚笹 九枚笹 |

二頭立波 二頭立波 |

二つ雁金 二つ雁金 |

| 本多忠勝 | 竹中半兵衛 | 斎藤道三 | 柴田勝家 |

丸に竪木瓜 丸に竪木瓜 |

三つ盛木瓜に剣花菱 三つ盛木瓜に剣花菱 |

福島沢瀉 福島沢瀉 |

井伊橘 井伊橘 |

| 滝川一益 | 直江兼続 | 福島正則 | 井伊直虎/井伊直政 |

鶴丸 鶴丸 |

丸に細桔梗 丸に細桔梗 |

丸に七つ片喰 丸に七つ片喰 |

剣片喰 剣片喰 |

| 森蘭丸/森長可 | 太田道灌 | 長宗我部元親 | 宇喜多秀家 |

土佐柏 土佐柏 |

三つ柏 三つ柏 |

八咫烏 八咫烏 |

平四つ目結 平四つ目結 |

| 山内一豊 | 島左近 | 雑賀孫一 | 尼子晴久/京極高次 |

ばら藤に井桁 ばら藤に井桁 |

丸に違い鎌 丸に違い鎌 |

蔦 蔦 |

大友抱き花杏葉 大友抱き花杏葉 |

| 片倉小十郎 | 小早川秀秋 | 藤堂高虎/松永久秀 | 大友宗麟/高橋紹運/立花道雪 |

中結び祇園守 中結び祇園守 |

祇園守 祇園守 |

足利二つ引き 足利二つ引き |

対い鶴 対い鶴 |

| 小西行長 | 立花宗茂 | 足利尊氏/足利義昭 | 蒲生氏郷 |

七つ割り隅立て四つ目 七つ割り隅立て四つ目 |

細川九曜 細川九曜 |

笹龍胆 笹龍胆 |

丹羽直違 丹羽直違 |

| 佐々成政 | 細川忠興 細川藤孝 |

源頼朝 | 丹羽長秀 |

丸に片喰 丸に片喰 |

榊原源氏車 榊原源氏車 |

三つ盛り木瓜 三つ盛り木瓜 |

違い鷹の羽 |

| 酒井忠次 | 榊原康政 | 朝倉義景 | 片桐且元 |

下がり藤 下がり藤 |

黒餅 黒餅 |

北条対い蝶 北条対い蝶 |

丸に二つ引き 丸に二つ引き |

| 加藤嘉明 | 黒田長政 | 北条早雲 | 最上義光 |

三つ盛り亀甲に花菱 三つ盛り亀甲に花菱 |

丸に十文字 丸に十文字 |

蜂須賀卍 蜂須賀卍 |

七曜 七曜 |

| 浅井長政 | 島津義弘/島津貴久/島津貴久/島津義久 | 蜂須賀 小六(正勝) | 高山右近/九鬼嘉隆 |

津軽牡丹 津軽牡丹 |

北条鱗 北条鱗 |

丸に上の字 丸に上の字 |

右三つ巴 右三つ巴 |

| 津軽為信 | 北条氏康/北条氏政 | 村上義清/村上武吉 | 結城秀康/清水宗治/山本勘助/小早川隆景 |

永楽銭 永楽銭 |

梅鉢 梅鉢 |

変わり十二日足 変わり十二日足 |

丸に三つ引き 丸に三つ引き |

| 仙石秀久 | 筒井順慶 | 龍造寺隆信 | 吉川広家 |

丸に違い鷹の羽 丸に違い鷹の羽 |

五七桐 五七桐 |

生駒車 生駒車 |

九条下がり藤 九条下がり藤 |

| 浅野幸長/浅野長政 | 豊臣秀次/斎藤義龍/豊臣秀長 | 生駒正俊 | 本願寺顕如 |

丸に揚羽蝶 丸に揚羽蝶 |

吾亦紅/地楡に雀 吾亦紅/地楡に雀 |

丸に三つ葵 丸に三つ葵 |

輪違い 輪違い |

| 平清盛 | 柳生宗矩 | 松平忠吉 | 脇坂安治 |

鍋島花杏葉 鍋島花杏葉 |

結城巴 結城巴 |

揚羽蝶 揚羽蝶 |

唐花紋 唐花紋 |

| 鍋島勝茂 | 松平忠直 | 吉川元春 | 陶晴賢 |

抱き茗荷 抱き茗荷 |

五本骨扇に月丸 五本骨扇に月丸 |

||

| 堀尾吉晴 | 佐竹義重 |

スポンサードリンク

| 他にもあるぞ!超人気家紋コンテンツ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|