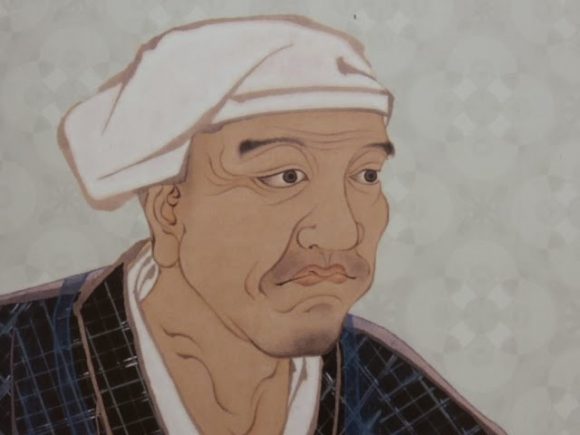

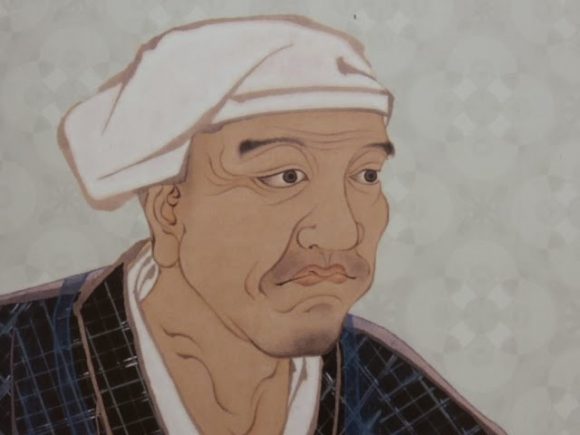

天下統一を果たした豊臣秀吉に仕えた天才軍師・黒田官兵衛。同じく、秀吉に仕えていた軍師の「竹中半兵衛」と共に、「両兵衛」とも言われていたとても有名な武将です。2014年には、大河ドラマの主人公にもなり、V6 の岡田准一くんが官兵衛を演じました。現代でもその優れた知性への評価が高い、黒田官兵衛の生涯と家紋について見ていきましょう。

スポンサードリンク

目次

|

|

|

明智光秀を討つための「中国大返し」を進言した黒田孝高

「官兵衛」という名前は通称で、実際の名前は「黒田孝高」と言います。ここでは「孝高」の名前の方で彼をご紹介します。

黒田官兵衛の生まれ

黒田孝高は、播磨(現在の兵庫近隣)にある姫路に生まれました。父が小寺家という家に仕えていたため、孝高もそれに倣って小寺家のもとで働くようになりました。父は小寺家の家老という地位に上り詰め、家老として小寺家に忠義を尽くしています。

毛利家と小田家に挟まれる官兵衛

そんな孝高でしたが、播磨の国が当時力のあった武将・毛利家と織田家に挟まれてしまうという事態に陥ります。毛利と織田、どちらにつくのか選択を余儀なくされた孝高は、主君の小寺家に「織田家についたほうがいい」と進言。当時の織田信長の勢いはすさまじいものがあったので、それを評価した形で織田を選んだのでしょう。織田信長への忠義を示すために、孝高は息子・黒田長政を人質として彼に差し出し、織田家に仕えるようになります。

スポンサードリンク

本能寺の変で暗殺される信長

しかし、本能寺にて信長は明智光秀に殺されてしまいます。この時、孝高は信長の家臣であった秀吉に「毛利と和解し光秀を討つように」と進言。これを聞き入れた秀吉は、素早く中国・毛利家との和睦を決め、「中国大返し」という大移動を強行して明智光秀を討ちます。※ただ、信長がいた京都から200キロ離れた場所にいた秀吉が、どうやって一日で信長の死を知ったのか?という疑問もあります。

豊臣秀吉に仕えた黒田孝高

さて、孝高はここから豊臣秀吉に仕えることになります。豊臣秀吉のために大阪城の築城にも協力していますし、毛利家を臣下にすることにも成功。四国の長曾我部家との戦いにも勝利しています。長曾我部家については、のちに宇喜多家と協力して降伏させました。誰もが認める武勲を立てる一方で、キリスト教に入信しキリシタンとしての道を歩むことに。その後も島津家を降伏させるなどの活躍を見せ、秀吉から「豊前国」を与えられ「中津城」を築城しています。

秀吉との関係性が悪化していく

ところが、その後に孝高と秀吉の関係は悪化してしまいます。あまりに孝高が優秀すぎたせいか、それとも他に何かがあったからなのか、孝高は豊臣秀吉から「謀反を起こすのではないか」と疑いをかけられるようになってしまいました。

名前を「孝高」から「如水」に変更し隠居生活へ

これまで懸命に仕えていた主君に疑われる日々は、孝高の心を深く傷つけたに違いありません。孝高は息子の長政に家督を継がせると、名前を「孝高」から「如水」に変え、隠居生活を送るようになります。とはいえ、相変わらず秀吉に仕え続け、秀吉の天下統一に大きく貢献しています。

結局秀吉との完成は修復できず・・・

それでも、秀吉との関係は修復できなかったようです。秀吉の家臣であった石田三成と対立した如水は、そのことで秀吉に強く責められました。これでもう駄目だと考えたのか、如水は出家。秀吉が亡くなった後に起きた「関ヶ原の戦い」でも、如水は豊臣率いる西軍ではなく、徳川率いる東軍へと参加しています。よほど石田三成が気に入らなかったのでしょう。如水の後継者として戦い抜いた息子の長政は、その活躍ぶりを家康に認められて福岡藩の藩主に上り詰めています。如水はそのまま隠居生活を続け、59歳でその生涯を閉じました。

スポンサードリンク

竹中半兵衛との信頼関係

共に天才軍師として知られ、人から見れば「ライバル」に見えてもおかしくなかった竹中半兵衛(本名:竹中重治)。しかし、竹中半兵衛は黒田孝高を非常に気に入っていた様で、信頼関係を示すエピソードが残っています。孝高が織田信長に仕えていた時のこと、荒木村重が信長を裏切るという行為を犯しました。これに小寺家も追従しようとしていたため、孝高は荒木家を説得するために1人で村重のもとに向かいます。しかし、あろうことか村重は孝高をとらえ、幽閉してしまいました。

信長から裏切りと勘違いされる官兵衛

信長は、この孝高の行動を「裏切り」と勘違いし、人質として預かっていた長男・黒田長政を殺すことを決意します。が、ここで竹中半兵衛がいち早く長政を匿い「もう殺した」と信長をごまかします。

感謝の思いから自らの家紋を黒餅にする官兵衛

一年後、織田家に小寺家らが滅ぼされたころに官兵衛は救い出され、竹中半兵衛が長政を助けてくれたことを聞かされます。半兵衛の心遣いに大いに感激した孝高でしたが、身体が弱かった半兵衛は既にこの世を去ったあと…。そこで孝高は、彼の気持ちへの感謝を示すために家紋を「竹中家が使用していた黒餅紋」に変えました。共に戦国の世の軍師として生きた二人の、信頼関係を示すエピソードです。なお、この時に孝高は「小寺」から名前を「黒田」に改めています。

スポンサードリンク

黒田孝高の家紋は2種類!「藤巴」と「黒餅」

「藤巴」:黒田官兵衛の家紋その1

黒田家が使用していた家紋は、2種類が確認されています。小寺家に仕えていた時に、小寺家側から下賜された「藤巴」がひとつ。

小寺家の家紋はもう入り組んだデザインだったのですが、下賜された時に「主君と同じ家紋を使用するのは恐れ多い」とした黒田家は、簡略化されたものを使用するようになりました。

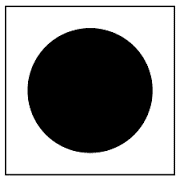

「黒餅」:黒田官兵衛の家紋その2

もうひとつが「黒餅」の家紋です。これは、白地に黒い丸を描いただけの本当にシンプルなデザインの家紋ですね。逆に、黒地に白抜きで「丸」を描いたものを「白餅」と呼んでいます。

これは、孝高の息子・長政を助けてくれた竹中半兵衛が使用していた家紋です。息子を助けてくれた半兵衛に敬意をはらい、孝高はこの家紋を黒田家の表紋にしました。明治時代まで黒田家はこの黒餅紋を使い続けますが、日本の国旗となった「日の丸」に非常に似た家紋であることから「藤紋」の方を表紋に復活させています。また、かつてこの藤紋黒田家に下賜した小寺家の裏切りから時間が経過したということも理由のひとつのようです。

なぜか銅像がない黒田孝高・長政親子

豊臣から徳川まで、とても多くの功績を残し、それを認められている黒田孝高・長政親子なのですが、なぜか彼らの銅像が作られていません。有名な戦国武将であれば、銅像が作られるのが常。それがないというのはとても不思議ですよね。大河ドラマにもなったことですし、孝高や長政の銅像が作られることを願いたいものです。

スポンサードリンク

戦国武将117名の家紋一覧をまとめてチェックしよう

織田木瓜 織田木瓜 |

大一大万大吉 大一大万大吉 |

太閤桐 太閤桐 |

水色桔梗 水色桔梗 |

| 石田三成 | 豊臣秀吉 | 明智光秀/山県昌景 |

|

竹に二羽飛び雀/上杉笹 竹に二羽飛び雀/上杉笹 |

武田菱 武田菱 |

真田六文銭 真田六文銭 |

竹に雀/仙台笹 竹に雀/仙台笹 |

| 上杉謙信/上杉景勝/伊達成実 | 武田信玄/武田信繁/武田勝頼/安国寺恵瓊 | 真田幸村/真田昌幸 | 伊達政宗 |

蛇の目 蛇の目 |

徳川葵 徳川葵 |

黒田藤巴 黒田藤巴 |

向い蝶 向い蝶 |

| 加藤清正 | 徳川家康/徳川秀忠 | 黒田官兵衛/黒田長政 | 大谷 吉継 |

前田梅鉢/剣梅鉢 |

一文字三星 一文字三星 |

池田蝶 池田蝶 |

足利二つ引き 足利二つ引き |

| 前田利家/前田慶次 | 毛利元就/毛利輝元 | 池田恒興/池田輝政 | 今川義元 |

丸に立ち葵 丸に立ち葵 |

九枚笹 九枚笹 |

二頭立波 二頭立波 |

二つ雁金 二つ雁金 |

| 本多忠勝 | 竹中半兵衛 | 斎藤道三 | 柴田勝家 |

丸に竪木瓜 丸に竪木瓜 |

三つ盛木瓜に剣花菱 三つ盛木瓜に剣花菱 |

福島沢瀉 福島沢瀉 |

井伊橘 井伊橘 |

| 滝川一益 | 直江兼続 | 福島正則 | 井伊直虎/井伊直政 |

鶴丸 鶴丸 |

丸に細桔梗 丸に細桔梗 |

丸に七つ片喰 丸に七つ片喰 |

剣片喰 剣片喰 |

| 森蘭丸/森長可 | 太田道灌 | 長宗我部元親 | 宇喜多秀家 |

土佐柏 土佐柏 |

三つ柏 三つ柏 |

八咫烏 八咫烏 |

平四つ目結 平四つ目結 |

| 山内一豊 | 島左近 | 雑賀孫一 | 尼子晴久/京極高次 |

ばら藤に井桁 ばら藤に井桁 |

丸に違い鎌 丸に違い鎌 |

蔦 蔦 |

大友抱き花杏葉 大友抱き花杏葉 |

| 片倉小十郎 | 小早川秀秋 | 藤堂高虎/松永久秀 | 大友宗麟/高橋紹運/立花道雪 |

中結び祇園守 中結び祇園守 |

祇園守 祇園守 |

足利二つ引き 足利二つ引き |

対い鶴 対い鶴 |

| 小西行長 | 立花宗茂 | 足利尊氏/足利義昭 | 蒲生氏郷 |

七つ割り隅立て四つ目 七つ割り隅立て四つ目 |

細川九曜 細川九曜 |

笹龍胆 笹龍胆 |

丹羽直違 丹羽直違 |

| 佐々成政 | 細川忠興 細川藤孝 |

源頼朝 | 丹羽長秀 |

丸に片喰 丸に片喰 |

榊原源氏車 榊原源氏車 |

三つ盛り木瓜 三つ盛り木瓜 |

違い鷹の羽 |

| 酒井忠次 | 榊原康政 | 朝倉義景 | 片桐且元 |

下がり藤 下がり藤 |

黒餅 黒餅 |

北条対い蝶 北条対い蝶 |

丸に二つ引き 丸に二つ引き |

| 加藤嘉明 | 黒田長政 | 北条早雲 | 最上義光 |

三つ盛り亀甲に花菱 三つ盛り亀甲に花菱 |

丸に十文字 丸に十文字 |

蜂須賀卍 蜂須賀卍 |

七曜 七曜 |

| 浅井長政 | 島津義弘/島津貴久/島津貴久/島津義久 | 蜂須賀 小六(正勝) | 高山右近/九鬼嘉隆 |

津軽牡丹 津軽牡丹 |

北条鱗 北条鱗 |

丸に上の字 丸に上の字 |

右三つ巴 右三つ巴 |

| 津軽為信 | 北条氏康/北条氏政 | 村上義清/村上武吉 | 結城秀康/清水宗治/山本勘助/小早川隆景 |

永楽銭 永楽銭 |

梅鉢 梅鉢 |

変わり十二日足 変わり十二日足 |

丸に三つ引き 丸に三つ引き |

| 仙石秀久 | 筒井順慶 | 龍造寺隆信 | 吉川広家 |

丸に違い鷹の羽 丸に違い鷹の羽 |

五七桐 五七桐 |

生駒車 生駒車 |

九条下がり藤 九条下がり藤 |

| 浅野幸長/浅野長政 | 豊臣秀次/斎藤義龍/豊臣秀長 | 生駒正俊 | 本願寺顕如 |

丸に揚羽蝶 丸に揚羽蝶 |

吾亦紅/地楡に雀 吾亦紅/地楡に雀 |

丸に三つ葵 丸に三つ葵 |

輪違い 輪違い |

| 平清盛 | 柳生宗矩 | 松平忠吉 | 脇坂安治 |

鍋島花杏葉 鍋島花杏葉 |

結城巴 結城巴 |

揚羽蝶 揚羽蝶 |

唐花紋 唐花紋 |

| 鍋島勝茂 | 松平忠直 | 吉川元春 | 陶晴賢 |

抱き茗荷 抱き茗荷 |

五本骨扇に月丸 五本骨扇に月丸 |

||

| 堀尾吉晴 | 佐竹義重 |

スポンサードリンク

| 他にもあるぞ!超人気家紋コンテンツ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|