戦国武将の中でも常に人気が高いのが武田信玄。上杉謙信とのライバル関係は歴史好きには当然の話ですが、二人の関係や、武田信玄の生い立ちや性格などまで詳しい人はそれほど多くないかもしれません。今回はそんな武田信玄の

- 有名すぎる武田菱の由来

- 武田菱以外にも使っていた家紋

- 武田信玄の生い立ち

- 永遠のライバル上杉謙信との間にうまれた面白い絆

などについてまとめました。まずは武田信玄の生い立ちから見ていきましょう。

スポンサードリンク

目次

|

|

|

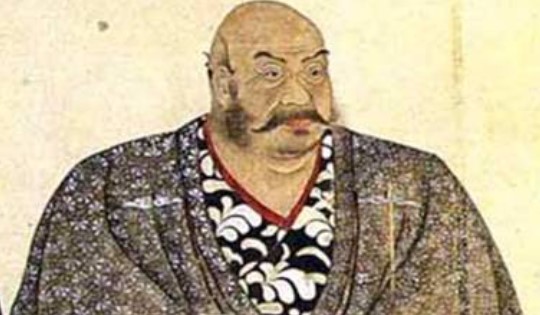

武田信玄ってどんな戦国武将なの?

まずは信玄の父「武田信虎」について

武田信玄を語るには、まず武田信玄の父である「武田信虎」について知る必要があります。

実は、武田家というのは常に争いが繰り返されていた家です。信玄の父・信虎が武田家を継ぐ前は、権力をめぐって色々な家が揉めている状態でした。そんな中で家督を継いだ信虎は、有力な大名の家と婚姻関係を結ぶなど知力を駆使して武田家の地位を固めました。ずっと険悪だった今川氏と和睦したのも信虎です。信虎は甲斐の国を統一することにも成功していますし、さらに甲府にある城下町も整備しました。そう、武田信玄の父は非常に優秀な人物だったのです。

スポンサードリンク

長男として生まれた武田信玄・しかしクーデターで家督を相続

そんな折、1521年に長男・太郎(武田晴信/信玄)が誕生しました。この後に弟(のちの武田信繁」も生まれています。戦国時代であれば、家督は長男が継ぐのが倣い。しかし、父の信虎はなぜか弟の信繁の方を可愛がり、長男の信玄のことは遠ざけていたという説があります。物語に出てくる記述なので、本当のことなのかはまだ解明されていませんが、後の父子の展開を見ても信虎と信玄の間には何かしらの確執があり、上手くいっていなかった可能性は高いです。この不仲説を後押しするかのように、信玄は21歳にして父を国から追い出し、家督を継いでいます。クーデターに至った理由は諸説ありますが、有力なのは「信虎の強引なやり方」。甲斐を統一した実績のある信虎ですが、そのためにかなり強引なやり方をして反発も受けていました。甲斐の行く末を案じた信玄、そして家臣たち(家臣が計画を持ち掛けた説も)、さらに信虎が可愛がっていた弟の信繁までがこのクーデターに参加し、信虎を追い出したとか。なんとも戦国時代らしい下剋上で、信玄は家督を継いだのです。

領地の人々のための政治を行った信玄

武田信玄が遺した有名な言葉があります。「人は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、仇は敵なり」。これは、「人のための政治を行っていれば、強固な城や石垣は必要ない。人こそが自分の城だ」という意味の言葉です。信玄がいかに臣下と農民たちを大切にしてきたのかがこの言葉からもわかるでしょう。その証拠に、信玄は農民たちのために国を発展させ、洪水を防ぐために「信玄堤(しんげんづつみ)」を作りました。これは人びとから大層喜ばれたと言います。

スポンサードリンク

生涯のライバル・上杉謙信との戦い

有名すぎるほど有名ですが、武田信玄のライバルは「越後の龍」とも言われた上杉謙信。武田信玄が「信濃(長野県)」を占領した後、信濃の大名たちに請われて奪還のために動いたのが謙信です。

こう書くと信玄が悪者になってしまいますが、領民に豊かな生活をさせるためにはどうしても領地を広げなければならない時代でした。信玄も、自分の国のために信濃を占領したのです。

さて、この信玄と謙信ですが、なんと5度にわたって戦をしています。

武田信玄対上杉謙信の5度にもわたる戦い

- 1553年 川中島の戦い(布施の戦い)

- 1555年 川中島の戦い(犀川の戦い)

- 1557年 川中島の戦い(上ノ原の戦い)

- 1561年 川中島の戦い(八幡原の戦い)

- 1564年 川中島の戦い(塩崎の対陣)

この中で、最も激しい戦いだったのが四回目。この戦では両軍ともに多くの死者を出し、信玄の弟である信繁も命を落としています。しかし、その犠牲をはらって五回闘っても、決着はつきませんでした。

「敵に塩を売る」…謙信と信玄の関係

しかし、生涯のライバルと言われた謙信ですが、憎いばかりではない関係だったことも解っています。「敵に塩を売る」という言葉をご存知ですか?この言葉は、信玄と謙信の関係から生まれました。

今川氏と北条氏と対立していた武田氏は、ある時に塩を絶つ「塩攻め」という攻撃をされています。塩がなければ人間は生きていくことができません。甲斐の国が塩不足に陥っていることを知った謙信は、信玄がおさめていた信濃に塩を売りました。さらに、商人が塩の値段を釣り上げていたら知らせる様に、と信玄に書簡も送っています。謙信は非常に聡明で義に厚い人物だったので、敵国であっても人が苦しんでいることを我慢できなかったのでしょう。2人の間には、憎いばかりではないエピソードも残っています。ちなみに、テレビ番組などの企画で武田家から上杉家に三度ほど塩が返されているとご子孫が明らかにしています。

スポンサードリンク

「信玄」は法名前~本名は「晴信」

「武田信玄」という名称があまりに有名ですが、この「信玄」は法名。40歳で仏門に入った時に「信玄」を名乗るようになり、名前は元服した時にもらった「信晴」になります。とはいえ、やはり信玄の方が定着していますよね。

武田菱紋・武田信玄の家紋の意味と由来について

さて、そんな武田信玄の家紋と言えば「武田菱」。この武田菱は武田家がとても大切にしているもので、商標登録もされており使用には許可が必要です。

菱紋は、菱形の幾何学的な紋の総称です。古代から世界中で見られた文様で、植物であるヒシの実に由来していると言われていますが詳細は不明です。土器にも鱗と同様刻まれていることから、呪術的な意味もあったと考えられています。家紋としては人気があった代表的な紋で、一つから最大で十六個の菱を組み合わせ、バリエーションは様々ありました。また、配列や向きを変えたものなどがあり、江戸時代には幕臣約150の家紋に用いられたと言われています。有名なものは、甲斐源氏や信濃源氏一族に用いられた「割菱」、小笠原家の「三階菱」などです。武家の使用者は他に、高杉晋作、松前氏、武田氏、市橋氏、三好氏、大内氏、山口氏などです。

槍無の鎧にも描かれる武田菱

武田菱は非常に長く使われていることも解っていて、武田家が平安時代に使っていた「槍無の鎧」にも描かれているそう。これが家紋であったとは限りませんが、鎧にあるということは武田家とこの家紋が古くから繫がっていたという証になります。ここから武田菱の家紋が生まれたという説が。

引用:http://hangeshow.exblog.jp/9684642/

武田信玄の家紋である武田菱は四つ割菱とも呼ばれている

「武田菱」は「四つ割菱」とも呼ばれており、他にも「武田の田の字が変形してこの形になった」という説があります。武田菱は信玄をはじめ諸国の武田姓の家が使用しており、かなりポピュラーな家紋です。ただ、よく見ると白線の太さが少しずつ違う「三階菱」「地黒菱」「松笠菱」であることも多く、全てが武田菱とは限りません。武田菱に関しては、現在商標登録もされています。

スポンサードリンク

花菱紋:武田信玄の家紋の意味・由来について

もう一つ、武田信玄が使用していた家紋が「花菱紋」です。

武田菱は多くの武田家が使用していますが、「花菱紋」は甲斐武田家が使い始めた家紋。この家紋は控え紋として使用しており、特に女性が好んで使用していたそうです。この可愛らしい形が、女性の優しさをあらわすのにぴったりだったとか。この花菱も、「槍無の鎧」に描かれています。

現代でも交流がある上杉家と武田家

長くライバル関係にあった上杉家と武田家。ですが、時代というのは不思議なものです。武田信玄の娘である菊姫は、上杉謙信の養子であり跡取りでもあった上杉景勝に嫁ぎました。かつてのライバル同士の子供が、政略的なものとはいえ婚姻を結んでいるのです。上杉家は武田家に敬意をもち、菊姫のことをとても大切にしていたとか。夫となった影勝も、妻の菊姫に配慮していたようで、ちゃんと好意を持っていたことも解っています。ライバルから親族へ、戦国時代の縁はどう転がるか解りません。現在も子孫同士の交流が続いているそうなので、ぜひご子孫の方のお話などもたくさん聞いてみたいものです。

スポンサードリンク

戦国武将117名の家紋一覧をまとめてチェックしよう

織田木瓜 織田木瓜 |

大一大万大吉 大一大万大吉 |

太閤桐 太閤桐 |

水色桔梗 水色桔梗 |

| 石田三成 | 豊臣秀吉 | 明智光秀/山県昌景 |

|

竹に二羽飛び雀/上杉笹 竹に二羽飛び雀/上杉笹 |

武田菱 武田菱 |

真田六文銭 真田六文銭 |

竹に雀/仙台笹 竹に雀/仙台笹 |

| 上杉謙信/上杉景勝/伊達成実 | 武田信玄/武田信繁/武田勝頼/安国寺恵瓊 | 真田幸村/真田昌幸 | 伊達政宗 |

蛇の目 蛇の目 |

徳川葵 徳川葵 |

黒田藤巴 黒田藤巴 |

向い蝶 向い蝶 |

| 加藤清正 | 徳川家康/徳川秀忠 | 黒田官兵衛/黒田長政 | 大谷 吉継 |

前田梅鉢/剣梅鉢 |

一文字三星 一文字三星 |

池田蝶 池田蝶 |

足利二つ引き 足利二つ引き |

| 前田利家/前田慶次 | 毛利元就/毛利輝元 | 池田恒興/池田輝政 | 今川義元 |

丸に立ち葵 丸に立ち葵 |

九枚笹 九枚笹 |

二頭立波 二頭立波 |

二つ雁金 二つ雁金 |

| 本多忠勝 | 竹中半兵衛 | 斎藤道三 | 柴田勝家 |

丸に竪木瓜 丸に竪木瓜 |

三つ盛木瓜に剣花菱 三つ盛木瓜に剣花菱 |

福島沢瀉 福島沢瀉 |

井伊橘 井伊橘 |

| 滝川一益 | 直江兼続 | 福島正則 | 井伊直虎/井伊直政 |

鶴丸 鶴丸 |

丸に細桔梗 丸に細桔梗 |

丸に七つ片喰 丸に七つ片喰 |

剣片喰 剣片喰 |

| 森蘭丸/森長可 | 太田道灌 | 長宗我部元親 | 宇喜多秀家 |

土佐柏 土佐柏 |

三つ柏 三つ柏 |

八咫烏 八咫烏 |

平四つ目結 平四つ目結 |

| 山内一豊 | 島左近 | 雑賀孫一 | 尼子晴久/京極高次 |

ばら藤に井桁 ばら藤に井桁 |

丸に違い鎌 丸に違い鎌 |

蔦 蔦 |

大友抱き花杏葉 大友抱き花杏葉 |

| 片倉小十郎 | 小早川秀秋 | 藤堂高虎/松永久秀 | 大友宗麟/高橋紹運/立花道雪 |

中結び祇園守 中結び祇園守 |

祇園守 祇園守 |

足利二つ引き 足利二つ引き |

対い鶴 対い鶴 |

| 小西行長 | 立花宗茂 | 足利尊氏/足利義昭 | 蒲生氏郷 |

七つ割り隅立て四つ目 七つ割り隅立て四つ目 |

細川九曜 細川九曜 |

笹龍胆 笹龍胆 |

丹羽直違 丹羽直違 |

| 佐々成政 | 細川忠興 細川藤孝 |

源頼朝 | 丹羽長秀 |

丸に片喰 丸に片喰 |

榊原源氏車 榊原源氏車 |

三つ盛り木瓜 三つ盛り木瓜 |

違い鷹の羽 |

| 酒井忠次 | 榊原康政 | 朝倉義景 | 片桐且元 |

下がり藤 下がり藤 |

黒餅 黒餅 |

北条対い蝶 北条対い蝶 |

丸に二つ引き 丸に二つ引き |

| 加藤嘉明 | 黒田長政 | 北条早雲 | 最上義光 |

三つ盛り亀甲に花菱 三つ盛り亀甲に花菱 |

丸に十文字 丸に十文字 |

蜂須賀卍 蜂須賀卍 |

七曜 七曜 |

| 浅井長政 | 島津義弘/島津貴久/島津貴久/島津義久 | 蜂須賀 小六(正勝) | 高山右近/九鬼嘉隆 |

津軽牡丹 津軽牡丹 |

北条鱗 北条鱗 |

丸に上の字 丸に上の字 |

右三つ巴 右三つ巴 |

| 津軽為信 | 北条氏康/北条氏政 | 村上義清/村上武吉 | 結城秀康/清水宗治/山本勘助/小早川隆景 |

永楽銭 永楽銭 |

梅鉢 梅鉢 |

変わり十二日足 変わり十二日足 |

丸に三つ引き 丸に三つ引き |

| 仙石秀久 | 筒井順慶 | 龍造寺隆信 | 吉川広家 |

丸に違い鷹の羽 丸に違い鷹の羽 |

五七桐 五七桐 |

生駒車 生駒車 |

九条下がり藤 九条下がり藤 |

| 浅野幸長/浅野長政 | 豊臣秀次/斎藤義龍/豊臣秀長 | 生駒正俊 | 本願寺顕如 |

丸に揚羽蝶 丸に揚羽蝶 |

吾亦紅/地楡に雀 吾亦紅/地楡に雀 |

丸に三つ葵 丸に三つ葵 |

輪違い 輪違い |

| 平清盛 | 柳生宗矩 | 松平忠吉 | 脇坂安治 |

鍋島花杏葉 鍋島花杏葉 |

結城巴 結城巴 |

揚羽蝶 揚羽蝶 |

唐花紋 唐花紋 |

| 鍋島勝茂 | 松平忠直 | 吉川元春 | 陶晴賢 |

抱き茗荷 抱き茗荷 |

五本骨扇に月丸 五本骨扇に月丸 |

||

| 堀尾吉晴 | 佐竹義重 |

スポンサードリンク

| 他にもあるぞ!超人気家紋コンテンツ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|