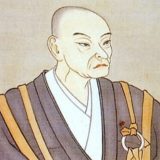

松平忠直は、徳川家康の息子である結城秀康の息子です。つまり、家康にとって忠直は孫にあたる人物ですね。しかし、偉大な祖父を持ちながらも、秀康の評判と言えば「正妻を殺そうとした」「妊婦の腹を裂いた」など、暴君のようなエピソードばかり。本当にこんな人物だったのでしょうか?彼の家紋とその人生を解説していきます。

スポンサードリンク

目次

|

|

|

父・結城秀康の辛い立場

忠直についてお話しする前に、彼の父・結城秀康について語らなければなりません。秀康は徳川家康の息子で、実は順番から言えば彼が家康の跡を継いで将軍になるはずでした。しかし、秀康は家康と豊臣秀吉が争い→和睦をした後に、豊臣家に人質に出されてしまいます。「秀康」という名前も、「秀吉」「家康」からとった名前です。このため、秀康は「豊臣家の人間」として扱われていたのです。

秀吉の実施誕生後、結城家におくられ秀康

当初は秀吉に可愛がられていた秀康ですが、秀吉に実子ができると一気に冷遇されるようになり、「結城家」という家に婿に出されました。結城家の一員となった秀康は、徳川家の跡継ぎ候補からは完全に外されてしまいました。もし、秀康が豊臣家の人質に出されることなく徳川家にいれば、秀康が将軍になった後に息子の忠直が将軍になっていたはずです。この運のなさが、忠直の心をゆがませたと言われています。

スポンサードリンク

暴君ばかりの武将ではなかった

家臣の妻を口説いて断られたことに腹を立て、その一族を惨殺したとか、妻を殺そうとして応戦されたとか、悪いエピソードには事欠かない忠直。ただ、このエピソードのいくつかは創作の可能性もあるのでは?と言われています。その理由のひとつが「初花肩衝」という茶器のエピソード。大坂夏の陣で、忠直は真田幸村が作った「真田丸」の前に敗北してしまい、家康から叱責されてしまいました。

大坂冬の陣では真田幸村を打ち取る大活躍

その後に勃発した「大阪冬の陣」では、その仇を返すかのように幸村を討ち取るという活躍を見せています。しかし、その活躍に対しての褒賞が「初花肩衝」という茶器ひとつだったとか。これに怒った忠直は、茶器を投げて割ったという話が伝わっています。でも、実はこの茶器は今も傷がないまま現存していて、少なくとも「投げて割った」というのは作り話であることが解ります。また、「初花肩衝」は「天下三肩衝」と呼ばれる茶器で、織田信長・豊臣秀吉・徳川家康が所有していた大変に価値のある茶器。どうでもいいものではなく、とても価値があるものをもらっているのです。

スポンサードリンク

越前そばの発祥は忠直?

また、越前(現在の福井県)の藩主だった忠直は、土地がやせてなかなか作物が育たないことを気にかけ、その土地でもきちんと育つそばを育てさせています。「越前そば」はここから生まれています。父・秀康の代から継いだ治水事業も完成させ、土地の農民たちからの支持も厚い人物でした。暴君であるという話しのすべてが嘘とは言いませんが、暴君ばかりの武将でなかったことは確かです。

松平忠直の家紋は「結城巴」

松平忠直が使用していた家紋は、父も使用していた「結城巴」と言われています。

父・結城秀康からはじまる「越前松平家」が使用している家紋です。巴は古代から世界各国に似たような文様があり、発祥は定かではないものの日本では縄文時代から存在していました。巴は元々弓を弾く際に腕を保護するための武具で、それが後に渦を巻く文様として浸透しました。文様として使われ始めたのは平安時代で、戦国時代には武家によって多く使用されます。特に現在の栃木県である下野宇都宮の一族に多用されていました。そして江戸時代になると約350の家が巴紋を使用し、全国各地で見られるようになります。巴紋の種類は豊富で、渦を巻く向きの違いや巴の数、大きさなどに違いがあります。具体的には右一つ巴、左渦巻き巴、右五つ巴、台巴などです。人気の家紋であるため、使用者は多数います。

「丸に三つ葉葵」を使用していた可能性も

また、徳川家の一族のみが使用できる「丸に三つ葉葵」を使用していた可能性もあります。

この家紋は、家康の意向で徳川家の一族にしか使うことが許されていませんでした。葵紋は加茂神社がルーツとされ、徳川家の家紋として江戸時代に使われていました。将軍家の権威を表す勲章として用いられ、家康が使うようになってからは徳川家以外の使用はご法度とされていたほどです。葵は神聖な植物として扱われ、立ち葵、二葉葵、水に立ち葵、剣に二葉葵、尻合わせ三葉葵など様々な葵紋がありました。家康は戦国前期頃に三つ葵を使用し、加茂神社の二葉葵をアレンジしたという説があります。家康は家康が新田一族の徳川に復姓してからも葵紋を使い続け、新田源氏を汲む加茂神社の氏子として権威を示すために葵紋にしたとも言われています。水戸黄門の「目に入らぬか」のシーンで持っているのも葵紋です。

スポンサードリンク

戦国武将117名の家紋一覧をまとめてチェックしよう

織田木瓜 織田木瓜 |

大一大万大吉 大一大万大吉 |

太閤桐 太閤桐 |

水色桔梗 水色桔梗 |

| 石田三成 | 豊臣秀吉 | 明智光秀/山県昌景 |

|

竹に二羽飛び雀/上杉笹 竹に二羽飛び雀/上杉笹 |

武田菱 武田菱 |

真田六文銭 真田六文銭 |

竹に雀/仙台笹 竹に雀/仙台笹 |

| 上杉謙信/上杉景勝/伊達成実 | 武田信玄/武田信繁/武田勝頼/安国寺恵瓊 | 真田幸村/真田昌幸 | 伊達政宗 |

蛇の目 蛇の目 |

徳川葵 徳川葵 |

黒田藤巴 黒田藤巴 |

向い蝶 向い蝶 |

| 加藤清正 | 徳川家康/徳川秀忠 | 黒田官兵衛/黒田長政 | 大谷 吉継 |

前田梅鉢/剣梅鉢 |

一文字三星 一文字三星 |

池田蝶 池田蝶 |

足利二つ引き 足利二つ引き |

| 前田利家/前田慶次 | 毛利元就/毛利輝元 | 池田恒興/池田輝政 | 今川義元 |

丸に立ち葵 丸に立ち葵 |

九枚笹 九枚笹 |

二頭立波 二頭立波 |

二つ雁金 二つ雁金 |

| 本多忠勝 | 竹中半兵衛 | 斎藤道三 | 柴田勝家 |

丸に竪木瓜 丸に竪木瓜 |

三つ盛木瓜に剣花菱 三つ盛木瓜に剣花菱 |

福島沢瀉 福島沢瀉 |

井伊橘 井伊橘 |

| 滝川一益 | 直江兼続 | 福島正則 | 井伊直虎/井伊直政 |

鶴丸 鶴丸 |

丸に細桔梗 丸に細桔梗 |

丸に七つ片喰 丸に七つ片喰 |

剣片喰 剣片喰 |

| 森蘭丸/森長可 | 太田道灌 | 長宗我部元親 | 宇喜多秀家 |

土佐柏 土佐柏 |

三つ柏 三つ柏 |

八咫烏 八咫烏 |

平四つ目結 平四つ目結 |

| 山内一豊 | 島左近 | 雑賀孫一 | 尼子晴久/京極高次 |

ばら藤に井桁 ばら藤に井桁 |

丸に違い鎌 丸に違い鎌 |

蔦 蔦 |

大友抱き花杏葉 大友抱き花杏葉 |

| 片倉小十郎 | 小早川秀秋 | 藤堂高虎/松永久秀 | 大友宗麟/高橋紹運/立花道雪 |

中結び祇園守 中結び祇園守 |

祇園守 祇園守 |

足利二つ引き 足利二つ引き |

対い鶴 対い鶴 |

| 小西行長 | 立花宗茂 | 足利尊氏/足利義昭 | 蒲生氏郷 |

七つ割り隅立て四つ目 七つ割り隅立て四つ目 |

細川九曜 細川九曜 |

笹龍胆 笹龍胆 |

丹羽直違 丹羽直違 |

| 佐々成政 | 細川忠興 細川藤孝 |

源頼朝 | 丹羽長秀 |

丸に片喰 丸に片喰 |

榊原源氏車 榊原源氏車 |

三つ盛り木瓜 三つ盛り木瓜 |

違い鷹の羽 |

| 酒井忠次 | 榊原康政 | 朝倉義景 | 片桐且元 |

下がり藤 下がり藤 |

黒餅 黒餅 |

北条対い蝶 北条対い蝶 |

丸に二つ引き 丸に二つ引き |

| 加藤嘉明 | 黒田長政 | 北条早雲 | 最上義光 |

三つ盛り亀甲に花菱 三つ盛り亀甲に花菱 |

丸に十文字 丸に十文字 |

蜂須賀卍 蜂須賀卍 |

七曜 七曜 |

| 浅井長政 | 島津義弘/島津貴久/島津貴久/島津義久 | 蜂須賀 小六(正勝) | 高山右近/九鬼嘉隆 |

津軽牡丹 津軽牡丹 |

北条鱗 北条鱗 |

丸に上の字 丸に上の字 |

右三つ巴 右三つ巴 |

| 津軽為信 | 北条氏康/北条氏政 | 村上義清/村上武吉 | 結城秀康/清水宗治/山本勘助/小早川隆景 |

永楽銭 永楽銭 |

梅鉢 梅鉢 |

変わり十二日足 変わり十二日足 |

丸に三つ引き 丸に三つ引き |

| 仙石秀久 | 筒井順慶 | 龍造寺隆信 | 吉川広家 |

丸に違い鷹の羽 丸に違い鷹の羽 |

五七桐 五七桐 |

生駒車 生駒車 |

九条下がり藤 九条下がり藤 |

| 浅野幸長/浅野長政 | 豊臣秀次/斎藤義龍/豊臣秀長 | 生駒正俊 | 本願寺顕如 |

丸に揚羽蝶 丸に揚羽蝶 |

吾亦紅/地楡に雀 吾亦紅/地楡に雀 |

丸に三つ葵 丸に三つ葵 |

輪違い 輪違い |

| 平清盛 | 柳生宗矩 | 松平忠吉 | 脇坂安治 |

鍋島花杏葉 鍋島花杏葉 |

結城巴 結城巴 |

揚羽蝶 揚羽蝶 |

唐花紋 唐花紋 |

| 鍋島勝茂 | 松平忠直 | 吉川元春 | 陶晴賢 |

抱き茗荷 抱き茗荷 |

五本骨扇に月丸 五本骨扇に月丸 |

||

| 堀尾吉晴 | 佐竹義重 |

スポンサードリンク

| 他にもあるぞ!超人気家紋コンテンツ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|