「愛」の兜文字でよく知られる直江兼続、その家紋とは?戦国時代の武将の兜はどれも特徴的ですが、とりわけ注目を集めているのが直江兼続の愛のこの兜。「愛」の文字が入っている兜で、ひときわ変わったデザインとかなり有名な兜です。一度見たら忘れない、このインパクト大な兜を被っていたのは、直江兼続という武将。彼の人生と、使用していた家紋はどのようなものだったのかについて触れていきましょう。

スポンサードリンク

目次

|

|

|

優れた武将でありながら、本をとても愛した武将・直江兼続

直江兼続は、上杉謙信の息子(養子)であった上杉景勝に仕えた人物です。非常に聡明な人物で、景勝の信頼を得ていたばかりでなく、天下人となった豊臣秀吉からも高く評価されていました。

スポンサードリンク

豊臣秀吉は、兼続に対し「政治をきちんと任せることができるのは、直江兼続と数名のみ」と言っているほどで、兼続に対し「豊臣」の姓も与えているほどです。豊臣秀吉は家臣に自分の姓や家紋を多く与えていますが、それでも兼続に与えているという事実は彼への期待と信頼の表れと言っていいでしょう。秀吉が亡くなったあとには、秀吉の遺命で刀を受け取っています。彼は文学を非常に愛していたことでも有名で、戦の際に本(漢文のもの)が燃えてしまうことを惜しみ、収集にも尽力していました。当時の武将の中でも、特に文学を愛していた武将です。

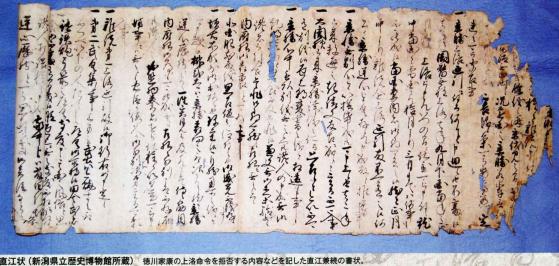

徳川家康を激怒させた「直江状」

豊臣秀吉が亡くなったあと、勢力を拡大しつつあった徳川家康は上杉景勝に上洛を呼びかけます。しかし、景勝は越後の国の政治を理由に拒みます。そのとき、兼続が家康に対し送った返書が「直江状」なのですが、この内容がとてもひどい。

スポンサードリンク

直江状をわかりやすく言うと、

家康「景勝がやっていることが謀反のように見えるから、上洛して説明してほしい」

兼続「上洛しろと言われても、こっちはおととしに越後から会津に国が変わったばかりなんですよ。その時に上洛したのに、また上洛しろと言われたらいつ政治をすればいいんです?会津は雪が多くて冬は何もできないので、そちらで知っている人間に聞いてください」

家康「武具を集めているようだが、謀反の準備ではないのか」

兼続「上流の方が茶器を集めているように、私たち田舎者は武具を収集しているだけです。景勝が茶器を集めていたらおかしいでしょう?そんなことを考える家康さまの器量が疑われますよ。忠告しておきますね」

家康「景勝がやっている国の整備が、謀反の準備にしか見えない」

兼続「国で道路や橋を造るのは当たり前ですけど?」

などなど、とにかく皮肉と煽りが満載。これを見た家康は大激怒し、上杉家が収める会津の討伐にいったほどです。

直江兼続が家康に挑戦的な書を送った理由とは

では、どうしてこんなに挑発的な書を兼続は書いたのでしょう。これは憶測の域でしかありませんが、この「直江状」により徳川が会津攻めをした直後、秀吉の家臣であった石田三成が「関ヶ原の戦い」を起こしています。つまり、わざと煽るような内容の書を書いて家康を怒らせ、会津に意識を逸らせている間に石田三成が挙兵するという密約があったのではないか?という説があるのです。もちろん、これに関してはあくまで仮説ですし、直江状に関しても残っているのは写しであることが解っているため、正しい内容であるかも疑問が残っています。ただ、現実として「関ヶ原の戦い」で石田三成率いる西軍は敗走。家康に歯向かった上杉家は、120万石から30万石に減らされ、米沢へと国を移しています。

敗戦後は苦しい米沢での生活

敗軍となり、米沢に追いやられた上杉家ですが、家康に逆らったことを思えば家が残るだけでも奇跡でした。財政難が続く上杉家の生活はたいへんなものでしたが、少しずつ国を整備していき、兼続自身は学問所を作るなど貢献しています。米沢の大地に栗や柿の木などを植えさせ、自分の家臣たちが食べられるようにと気を配ったのも兼続の思い付きでした。その後、兼続は江戸にて60歳の生涯を終えます。亡くなってから、「家康についていれば上杉家がこのようになることはなかった」と兼続は責められるようになりますが、現在ではその手腕が評価されるようになっています。

スポンサードリンク

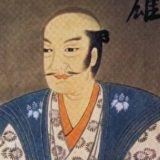

家紋がはっきりしない?直江兼続

さて、その直江兼続ですが、家紋は一体なにを使っていたのでしょうか?実は、兼続の家紋には諸説あり、どれを使っていたのかいまいちはっきりしません。

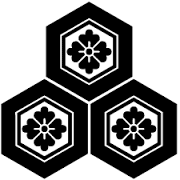

ただ、直江兼続の肖像画にある着物を見る限り、「三盛亀甲に三枚葉」のように見えます。

亀甲は六角形の模様で、亀の甲羅に似ていることから付けられました。亀は長寿であり吉兆の生き物とされ、亀甲紋は縁起の良い紋として扱われていました。また亀の甲羅を焼き、その割れ方によって神の意向を占うこともありました。紋としては亀甲のみで使用することは少なく、中に他の紋を入れ組み合わせて使われていたようです。今でも馴染みのあるのは醤油で有名なキッコーマンです。キッコーマンのロゴは、亀甲の中に「鶴は千年亀は万年」ということから「萬」の字が用いられています。かつての使用家には直江氏、東氏、三上藩の遠藤氏、近江の片桐氏などがあります。亀甲紋とは別に亀紋がありますが、亀甲紋の方が多く使用されてきました。

ただ、これに関して否定的な人もいるようで、「三盛亀甲に花菱」ではないか?という説もあります。

花菱は、4つの花弁の花を菱形に描いたものです。「花角」にも似ていますが、方形ではなく菱形であることが見分けのポイントです。花菱紋は元々「唐花紋」をアレンジして誕生したものですが、最終的には花菱紋として独立し、広く認知されるようになったものです。平安時代には衣装や調度品の装飾に使用されるようになり、その後家紋にも用いられました。清和源氏の流れを汲む武家に使用者が多く、江戸時代になると多くの商人が花菱紋を使用しました。甲斐武田氏が家紋に用いたのが有名で、武田菱と言われています。他の使用者には、勝海舟、五島氏、柳沢氏、秩父氏、河越氏、板倉氏、松前氏などがあります。

どちらなのかは今後の研究が待たれるところですね。

スポンサードリンク

戦国武将117名の家紋一覧をまとめてチェックしよう

織田木瓜 織田木瓜 |

大一大万大吉 大一大万大吉 |

太閤桐 太閤桐 |

水色桔梗 水色桔梗 |

| 石田三成 | 豊臣秀吉 | 明智光秀/山県昌景 |

|

竹に二羽飛び雀/上杉笹 竹に二羽飛び雀/上杉笹 |

武田菱 武田菱 |

真田六文銭 真田六文銭 |

竹に雀/仙台笹 竹に雀/仙台笹 |

| 上杉謙信/上杉景勝/伊達成実 | 武田信玄/武田信繁/武田勝頼/安国寺恵瓊 | 真田幸村/真田昌幸 | 伊達政宗 |

蛇の目 蛇の目 |

徳川葵 徳川葵 |

黒田藤巴 黒田藤巴 |

向い蝶 向い蝶 |

| 加藤清正 | 徳川家康/徳川秀忠 | 黒田官兵衛/黒田長政 | 大谷 吉継 |

前田梅鉢/剣梅鉢 |

一文字三星 一文字三星 |

池田蝶 池田蝶 |

足利二つ引き 足利二つ引き |

| 前田利家/前田慶次 | 毛利元就/毛利輝元 | 池田恒興/池田輝政 | 今川義元 |

丸に立ち葵 丸に立ち葵 |

九枚笹 九枚笹 |

二頭立波 二頭立波 |

二つ雁金 二つ雁金 |

| 本多忠勝 | 竹中半兵衛 | 斎藤道三 | 柴田勝家 |

丸に竪木瓜 丸に竪木瓜 |

三つ盛木瓜に剣花菱 三つ盛木瓜に剣花菱 |

福島沢瀉 福島沢瀉 |

井伊橘 井伊橘 |

| 滝川一益 | 直江兼続 | 福島正則 | 井伊直虎/井伊直政 |

鶴丸 鶴丸 |

丸に細桔梗 丸に細桔梗 |

丸に七つ片喰 丸に七つ片喰 |

剣片喰 剣片喰 |

| 森蘭丸/森長可 | 太田道灌 | 長宗我部元親 | 宇喜多秀家 |

土佐柏 土佐柏 |

三つ柏 三つ柏 |

八咫烏 八咫烏 |

平四つ目結 平四つ目結 |

| 山内一豊 | 島左近 | 雑賀孫一 | 尼子晴久/京極高次 |

ばら藤に井桁 ばら藤に井桁 |

丸に違い鎌 丸に違い鎌 |

蔦 蔦 |

大友抱き花杏葉 大友抱き花杏葉 |

| 片倉小十郎 | 小早川秀秋 | 藤堂高虎/松永久秀 | 大友宗麟/高橋紹運/立花道雪 |

中結び祇園守 中結び祇園守 |

祇園守 祇園守 |

足利二つ引き 足利二つ引き |

対い鶴 対い鶴 |

| 小西行長 | 立花宗茂 | 足利尊氏/足利義昭 | 蒲生氏郷 |

七つ割り隅立て四つ目 七つ割り隅立て四つ目 |

細川九曜 細川九曜 |

笹龍胆 笹龍胆 |

丹羽直違 丹羽直違 |

| 佐々成政 | 細川忠興 細川藤孝 |

源頼朝 | 丹羽長秀 |

丸に片喰 丸に片喰 |

榊原源氏車 榊原源氏車 |

三つ盛り木瓜 三つ盛り木瓜 |

違い鷹の羽 |

| 酒井忠次 | 榊原康政 | 朝倉義景 | 片桐且元 |

下がり藤 下がり藤 |

黒餅 黒餅 |

北条対い蝶 北条対い蝶 |

丸に二つ引き 丸に二つ引き |

| 加藤嘉明 | 黒田長政 | 北条早雲 | 最上義光 |

三つ盛り亀甲に花菱 三つ盛り亀甲に花菱 |

丸に十文字 丸に十文字 |

蜂須賀卍 蜂須賀卍 |

七曜 七曜 |

| 浅井長政 | 島津義弘/島津貴久/島津貴久/島津義久 | 蜂須賀 小六(正勝) | 高山右近/九鬼嘉隆 |

津軽牡丹 津軽牡丹 |

北条鱗 北条鱗 |

丸に上の字 丸に上の字 |

右三つ巴 右三つ巴 |

| 津軽為信 | 北条氏康/北条氏政 | 村上義清/村上武吉 | 結城秀康/清水宗治/山本勘助/小早川隆景 |

永楽銭 永楽銭 |

梅鉢 梅鉢 |

変わり十二日足 変わり十二日足 |

丸に三つ引き 丸に三つ引き |

| 仙石秀久 | 筒井順慶 | 龍造寺隆信 | 吉川広家 |

丸に違い鷹の羽 丸に違い鷹の羽 |

五七桐 五七桐 |

生駒車 生駒車 |

九条下がり藤 九条下がり藤 |

| 浅野幸長/浅野長政 | 豊臣秀次/斎藤義龍/豊臣秀長 | 生駒正俊 | 本願寺顕如 |

丸に揚羽蝶 丸に揚羽蝶 |

吾亦紅/地楡に雀 吾亦紅/地楡に雀 |

丸に三つ葵 丸に三つ葵 |

輪違い 輪違い |

| 平清盛 | 柳生宗矩 | 松平忠吉 | 脇坂安治 |

鍋島花杏葉 鍋島花杏葉 |

結城巴 結城巴 |

揚羽蝶 揚羽蝶 |

唐花紋 唐花紋 |

| 鍋島勝茂 | 松平忠直 | 吉川元春 | 陶晴賢 |

抱き茗荷 抱き茗荷 |

五本骨扇に月丸 五本骨扇に月丸 |

||

| 堀尾吉晴 | 佐竹義重 |

スポンサードリンク

| 他にもあるぞ!超人気家紋コンテンツ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|