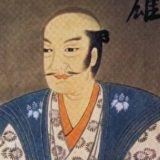

四国を代表する武将と言えば、長曾我部元親ですよね。以前はちょっと知名度が低めの武将だったのですが、最近の戦国ブームの中でゲームに登場するなど知名度をあげ、現在では有名な武将の1人になっています。その長曾我部元親の、どこか悲壮さが漂う人生と家紋についてご紹介しましょう。

スポンサードリンク

目次

|

|

|

長曾我部元親ってどんなひと?

長曾我部元親は、1539年に土佐(現在の高知県)に生まれました。「岡豊城(おこうじょう)」というお城の主だった長曾我部国親の息子です。幼いころは大変に大人しく、20歳を過ぎても初陣がなかったことから、「姫若子」などと呼ばれることもあった元親ですが、22歳でようやく迎えた初陣では鬼人のごとく槍を振り回し、一転して「鬼若子」と恐れられるようになりますした。その初陣からほどなくして、父の国親が他界。

22歳の若さで長曾我部の家督に

元親は、22歳という若さで長曾我部の家督を継ぐことになりました。元親は、「半兵半農」という「普段は田畑を耕し、いざという時は兵士として戦う」という方式を使って四国各地に攻め入り、1585年に四国統一を果たしました。

あまりに大きかった豊臣秀吉、そして息子の死…

しかし、四国統一に喜んでいたのもつかの間のことでした。天下統一を果たした豊臣秀吉が四国に目を付け、この年に四国に攻め入ります。元親側は半民半農の兵ばかり、しかし相手はきっちりと闘い方を教え込まれた兵士ばかりです。勝ち目はなく元親は降伏。せっかく統一した四国から、土佐以外の領地をすべて没収されてしまいました。四国という国から見て、秀吉の存在はあまりに大きなものでした。

さらなる悲劇!長男長曾我部信親の戦死

その元親に、さらなる悲劇が襲ったのは1586年のこと。秀吉の九州攻めに参加した元親ですが、この戦いで長男である信親が命を落としました。享年22歳。信親は一気に八人の兵を斬ることもできたという実力者で、元親も大変期待していた息子です。信親の遺体をみた元親は、ショックのあまり自死をしようとしたほど。この信親の死が、元親の運命を大きく変えてしまいます。

スポンサードリンク

なぜか四男盛親に家督を継がせることに

信親の死が元親に与えた影響は非常に大きなものでした。元親には信親のほかに三人の息子がいましたが、次男・三男を無視して四男の盛親に家督を継がせることを決めます。この理由には諸説ありますが、元親は信親がのこした娘を息子に嫁がせて「信親の血を残したい」と考えていたそうで、そのためには一番若い盛親が適任であったと考えたのかもしれません。既に次男と三男は他の家を継いでいたため、長曾我部家の家督を継ぐことは難しいと考えた可能性もあります。この件に当然のことながら長曾我部家の関係者は反発しますが、反対する者を元親は厳粛して黙らせ、かなり無理な方法で盛親が家督を相続することになりました。それも、家督は継いだものの父と二人の二頭政治です。周りから見れば「異常な経緯での家督相続」となったため、豊臣秀吉は盛親を城主とは認めていなかったとも言われています。

息子「信親」の死後、急変する元親の性格

信親が死ぬまでの元親は、部下の話しにもきちんと耳を傾ける人物であり、慈愛にあふれ、家臣たちからも信頼された城主でした。それが信親を失ってからは一転し、周囲の反対も聞かずに四男の盛親に無理やり家督相続させるなど別人のような行動をとるようになりました。当主としての精彩を欠いたまま、元親は1599年に京都にて死去。61歳でした。

大坂の陣で敗北後に長曾我部家は滅亡に

その後、盛親は大阪の陣で豊臣側に敗北して斬首に。息子たちもそれぞれ斬首になったため、長曾我部家は滅亡することになります。しかし、それは直系のみの話しで、養子に出ていた一族が血を残しており、現在もご子孫が健在です。

スポンサードリンク

長曾我部家の家紋は「七つ片喰(かたばみ)」

長曾我部家の家紋は、「七つ片喰」と呼ばれるもので、私たちが良く知っている「カタバミ」をイメージしたものです。

長曾我部元親の先祖となる人物が土佐に向かう際に参拝をし、杯を仰ぐと、そこにカタバミの葉が浮かんでいたことから家紋にしたという言い伝えがあります。また、カタバミは繁殖力が強いことから「子孫繁栄」の意味もあるとされていますが、長曾我部家のことを思うとなんとも言えない物悲しさがありますね。

スポンサードリンク

戦国武将117名の家紋一覧をまとめてチェックしよう

織田木瓜 織田木瓜 |

大一大万大吉 大一大万大吉 |

太閤桐 太閤桐 |

水色桔梗 水色桔梗 |

| 石田三成 | 豊臣秀吉 | 明智光秀/山県昌景 |

|

竹に二羽飛び雀/上杉笹 竹に二羽飛び雀/上杉笹 |

武田菱 武田菱 |

真田六文銭 真田六文銭 |

竹に雀/仙台笹 竹に雀/仙台笹 |

| 上杉謙信/上杉景勝/伊達成実 | 武田信玄/武田信繁/武田勝頼/安国寺恵瓊 | 真田幸村/真田昌幸 | 伊達政宗 |

蛇の目 蛇の目 |

徳川葵 徳川葵 |

黒田藤巴 黒田藤巴 |

向い蝶 向い蝶 |

| 加藤清正 | 徳川家康/徳川秀忠 | 黒田官兵衛/黒田長政 | 大谷 吉継 |

前田梅鉢/剣梅鉢 |

一文字三星 一文字三星 |

池田蝶 池田蝶 |

足利二つ引き 足利二つ引き |

| 前田利家/前田慶次 | 毛利元就/毛利輝元 | 池田恒興/池田輝政 | 今川義元 |

丸に立ち葵 丸に立ち葵 |

九枚笹 九枚笹 |

二頭立波 二頭立波 |

二つ雁金 二つ雁金 |

| 本多忠勝 | 竹中半兵衛 | 斎藤道三 | 柴田勝家 |

丸に竪木瓜 丸に竪木瓜 |

三つ盛木瓜に剣花菱 三つ盛木瓜に剣花菱 |

福島沢瀉 福島沢瀉 |

井伊橘 井伊橘 |

| 滝川一益 | 直江兼続 | 福島正則 | 井伊直虎/井伊直政 |

鶴丸 鶴丸 |

丸に細桔梗 丸に細桔梗 |

丸に七つ片喰 丸に七つ片喰 |

剣片喰 剣片喰 |

| 森蘭丸/森長可 | 太田道灌 | 長宗我部元親 | 宇喜多秀家 |

土佐柏 土佐柏 |

三つ柏 三つ柏 |

八咫烏 八咫烏 |

平四つ目結 平四つ目結 |

| 山内一豊 | 島左近 | 雑賀孫一 | 尼子晴久/京極高次 |

ばら藤に井桁 ばら藤に井桁 |

丸に違い鎌 丸に違い鎌 |

蔦 蔦 |

大友抱き花杏葉 大友抱き花杏葉 |

| 片倉小十郎 | 小早川秀秋 | 藤堂高虎/松永久秀 | 大友宗麟/高橋紹運/立花道雪 |

中結び祇園守 中結び祇園守 |

祇園守 祇園守 |

足利二つ引き 足利二つ引き |

対い鶴 対い鶴 |

| 小西行長 | 立花宗茂 | 足利尊氏/足利義昭 | 蒲生氏郷 |

七つ割り隅立て四つ目 七つ割り隅立て四つ目 |

細川九曜 細川九曜 |

笹龍胆 笹龍胆 |

丹羽直違 丹羽直違 |

| 佐々成政 | 細川忠興 細川藤孝 |

源頼朝 | 丹羽長秀 |

丸に片喰 丸に片喰 |

榊原源氏車 榊原源氏車 |

三つ盛り木瓜 三つ盛り木瓜 |

違い鷹の羽 |

| 酒井忠次 | 榊原康政 | 朝倉義景 | 片桐且元 |

下がり藤 下がり藤 |

黒餅 黒餅 |

北条対い蝶 北条対い蝶 |

丸に二つ引き 丸に二つ引き |

| 加藤嘉明 | 黒田長政 | 北条早雲 | 最上義光 |

三つ盛り亀甲に花菱 三つ盛り亀甲に花菱 |

丸に十文字 丸に十文字 |

蜂須賀卍 蜂須賀卍 |

七曜 七曜 |

| 浅井長政 | 島津義弘/島津貴久/島津貴久/島津義久 | 蜂須賀 小六(正勝) | 高山右近/九鬼嘉隆 |

津軽牡丹 津軽牡丹 |

北条鱗 北条鱗 |

丸に上の字 丸に上の字 |

右三つ巴 右三つ巴 |

| 津軽為信 | 北条氏康/北条氏政 | 村上義清/村上武吉 | 結城秀康/清水宗治/山本勘助/小早川隆景 |

永楽銭 永楽銭 |

梅鉢 梅鉢 |

変わり十二日足 変わり十二日足 |

丸に三つ引き 丸に三つ引き |

| 仙石秀久 | 筒井順慶 | 龍造寺隆信 | 吉川広家 |

丸に違い鷹の羽 丸に違い鷹の羽 |

五七桐 五七桐 |

生駒車 生駒車 |

九条下がり藤 九条下がり藤 |

| 浅野幸長/浅野長政 | 豊臣秀次/斎藤義龍/豊臣秀長 | 生駒正俊 | 本願寺顕如 |

丸に揚羽蝶 丸に揚羽蝶 |

吾亦紅/地楡に雀 吾亦紅/地楡に雀 |

丸に三つ葵 丸に三つ葵 |

輪違い 輪違い |

| 平清盛 | 柳生宗矩 | 松平忠吉 | 脇坂安治 |

鍋島花杏葉 鍋島花杏葉 |

結城巴 結城巴 |

揚羽蝶 揚羽蝶 |

唐花紋 唐花紋 |

| 鍋島勝茂 | 松平忠直 | 吉川元春 | 陶晴賢 |

抱き茗荷 抱き茗荷 |

五本骨扇に月丸 五本骨扇に月丸 |

||

| 堀尾吉晴 | 佐竹義重 |

スポンサードリンク

| 他にもあるぞ!超人気家紋コンテンツ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|