近年、飛躍的に知名度と人気が上昇しているのが真田幸村の存在です。もともと素晴らしい武将でしたが、「戦国BASARA」にて主役になったり、大河ドラマの真田丸が放映されたりで、その活躍が大きく知られるようになってきました。では、そんな真田幸村の生涯と彼が使っていた家紋についてみていきましょう。

スポンサードリンク

目次

- 1 真田幸村ってどんな人物?

- 2 武田家に仕えていた真田家~上杉家の人質になるまで

- 3 信長亡き後に勢力を広めた3つの名家

- 4 兄・信幸と幸村との違い

- 5 秀吉亡き後揺れ動く真田家兄弟の運命

- 6 関が原の戦いに勝利を収めた東軍・徳川家康

- 7 豊臣と徳川の戦い「大坂の陣」勃発…幸村が歴史の舞台へ

- 8 辛い生活の中で父・昌幸は死亡。

- 9 ついに幸村が檜舞台に!!

- 10 「真田丸」で名将の名を得た幸村

- 11 そして大坂冬の陣を迎える幸村

- 12 大阪城の弱点「三の丸」こそ真田丸

- 13 最期まで「義」を貫いた幸村

- 14 伊達政宗の家臣・片倉家との意外なつながり

- 15 真田幸村の家紋は「六文銭」!由来と意味について

- 16 洲浜紋:真田幸村の家紋の意味・由来について

- 17 真田幸村、その魅力とは

- 18 戦国武将117名の家紋一覧をまとめてチェックしよう

|

|

|

真田幸村ってどんな人物?

「真田幸村」は本名ではない

真田幸村という名称があまりに有名ですが、実は彼自身は「幸村」とは名乗っていません。「幸村」という名前は彼が亡くなってから書かれた書物などに記載されている名前で、実際の名前は「真田信繁」になります。ちなみに、武田信玄の弟の武田信繁と同じ名前です。

武田家に仕えていた真田家~上杉家の人質になるまで

真田家は、甲斐の国をおさめていた「武田家」に仕えていた家です。幸村の父である真田昌幸は、武田信玄とその息子である勝頼に仕えていました。上杉謙信とライバル武将ということで良く知られる武田信玄は、とても強く領民からの支持も熱い武将でしたが、織田信長に勝つことが出来ず武田家は滅亡してしまいます。

武田家から織田家の家臣となる真田昌幸

この時、真田昌幸は織田信長に降伏し、今度は織田家の家臣として仕えることになりました。時代はだれが見ても「織田信長が天下を取る流れ」でした。恐らく真田家もそう感じていたはずですが、何が起きるか解らないのが戦国時代。信長は家臣の明智光秀に裏切られ、天下統一を目の前にしながら亡くなってしまいます。真田家の立場は非常に不安定なものになってしまいました。

信長亡き後に勢力を広めた3つの名家

織田信長がいなくなったあと、勢力を強めたのが「徳川家」「北条家」「上杉家」。この3つは万単位の軍勢を持っており、数千の兵しかいない真田家がかなう相手ではありません。そこで、昌幸は上杉家を頼りました。とはいえ、上杉家もタダで真田家を庇護してくれるわけでありません。

上杉家の人質となってしまった幸村

織田信長の件でも解るように、戦国時代はいつ誰が裏切るか解らない時代。そのため、家と家が繫がる場合は子供を人質として相手に渡し、裏切らないように予防線を張ることが当たり前でした。この時、真田家から上杉家に人質としておくられたのが幸村です。真田昌幸の次男という立場でした。

スポンサードリンク

兄・信幸と幸村との違い

幸村には、「真田信幸」という兄がいました。幸村が人質生活をしている間に、信之は父・昌幸の片腕となって働き、真田家を支えていきます。この信幸はとても優れた武将で、父の仕事を手伝うだけでなく政治力にも優れており、兵を使わずに争いを沈めるなどかなり優秀な人物でした。

徳川家の婿入りする兄「信幸」

この実力を買われた信之は、その後に家康の幼女となっていた本田忠勝の娘と結婚します。このことから、信幸は徳川家康の娘の婿となりました。

秀吉の人質となった幸村

一方、幸村は、天下人となった豊臣秀吉のもとへ人質に行くことに。これは、秀吉が天下人となったことから「なんとか秀吉とつながりを持っておきたい」と考えた昌幸の思惑が働いたものです。秀吉のもとに言った幸村は、秀吉の家臣である大谷吉継の娘と結婚しています。つまり、同じ兄弟でありながら兄・信幸は徳川川に。弟・幸村は豊臣側になることになったわけです。これが今後の兄弟の運命を大きく変えることになりました。

秀吉亡き後揺れ動く真田家兄弟の運命

兄弟の運命が大きく動いたのは、豊臣秀吉が亡くなったあとです。石田三成と徳川家康の軍がぶつかった「関ヶ原の戦い」で、兄の信幸は徳川率いる東軍に参加。

一方、父・昌幸と幸村は石田三成率いる西軍(豊臣)につきました。それぞれの成り行きを見れば、幸村が西軍につくことも信幸が東軍につくことも当たり前だったでしょう。

関が原の戦いに勝利を収めた東軍・徳川家康

関ヶ原の戦い」での結果は東軍の勝利。敵軍にいた昌幸と幸村はもちろん処分の対象になりますが、兄の信幸と彼の義父にあたる本田忠勝が家康に嘆願したこともあり、命だけは救われることになりました。とはいえ、敵軍だった父とそれまでの関係を続けるわけにはいかなかった信幸は、名前を「信之」と変え、父や弟と共通する「幸」の名前を捨てています。

豊臣と徳川の戦い「大坂の陣」勃発…幸村が歴史の舞台へ

ここまでの幸村の人生は、ほとんどが人質としての時間です。関ヶ原の戦いでも、思ったような武勲を挙げることはできず、そのまま敗軍として和歌山県に流されてしまいました。

スポンサードリンク

辛い生活の中で父・昌幸は死亡。

武将の子として名を挙げることができず、関が原以降は武将としての地位さえ失った幸村は苦悩していたに違いありません。そしてこう思っていたはずです、「好機があれば」と。父も兄も、優秀な武将としてその名を知られる人物だったからこそ尚更、幸村には歯がゆい思いがあったでしょう。既に幸村は40歳、若い年齢はとうにすぎています。

ついに幸村が檜舞台に!!

そんな幸村に、時代がほほ笑む日がやってきました。豊臣と徳川の関係がこの上なく悪くなり、いよいよ戦という流れになってきたのです。豊臣秀吉が築いた輝かしい豊臣家の威光は薄れ、既に時は徳川を求める様になっていました。多くの武将は徳川側についていましたが、諦めきれない豊臣側は各地を回って自分たちの味方をしてくれるかつての武将を訪ねていたのです。その使いは、やがて幸村のもとを訪れました。幸村は、貧しくも命の危険はない生活を捨て、命を懸けた戦いに打って出ることになります。豊臣と徳川の最期の戦い、「大阪の陣」がはじまろうとしていました…。

「真田丸」で名将の名を得た幸村

貧しい生活の中で髪は乱れ、顔は汚れ、武将としての輝きを無くしてしまっていた幸村。これといった武勲もなかったために、豊臣側も「父の昌幸ではなく幸村が来た」ということに、がっかりしたかもしれません。あの徳川家康も、武勲を多く得ている昌幸ではなかったことに安堵したとか。大阪城に入った幸村でしたが、彼には誰も何の期待もしていませんでした。

そして大坂冬の陣を迎える幸村

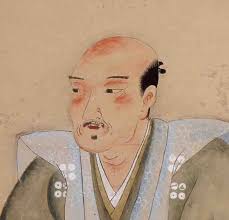

そして迎えた「大阪冬の陣」。圧倒的優位に立っていた徳川に対し、豊臣率いる大阪城は孤立に追い込まれ、豊臣側はみな籠城を決め込んでいました。この時、「籠城をしていては負ける、こちらから打ってでなければ勝ち目はない」と言ったのが幸村です。名もない幸村の言葉に、ほとんどの武将は耳を貸しませんでしたが、幸村は諦めません。城の中で屈指の防御力を持つ大阪城の中で、唯一の弱点と言われた「三の丸」の南側に砦を作り、鉄砲隊を並べて徳川軍を迎え討ちました。

大阪城の弱点「三の丸」こそ真田丸

そう、この砦こそ「真田丸」。幸村はこの真田丸を作って徳川軍撃退に成功します。この成功が広まり、幸村は一躍「優秀な武将」として認められることになったのです。これまで父や兄に後れを取っていた幸村の名が、轟いた瞬間でした。

スポンサードリンク

最期まで「義」を貫いた幸村

父・昌幸や兄・信之についで、ようやく武将として認められた幸村。彼の優秀さは家康の耳に入り、彼は幸村を自分の味方に引き入れようとします。しかし、幸村は領地を与えると言われてもこれを拒み、最期まで豊臣側で闘うことを示しました。

幸村は大坂夏の陣へ

そして「大阪夏の陣」が開戦。徳川軍に堀を埋められた豊臣軍は、城の外に出て徳川軍を迎え討ち戦いました。兵の数が豊臣が5万、家康が15万という三倍の差がありながらも、一時は家康を撤退させるまでに追い込みます。もちろん、幸村も死力を尽くして刀を振るいます。おそらく、彼の中ですでに死に場所は決まっていたのでしょう。「大坂夏の陣」での幸村の活躍は、後に伝記に多く書かれるほどで、いかに彼が武将として勇ましく戦ったのかが解るでしょう。

大坂夏の陣での軍配は徳川家に

ですが、時代はやはり徳川に軍配を挙げました。時間がたつにつれ、豊臣軍はには次第に疲労の色が濃くなり、幸村も軍を引かせて体を休めていました。そこに乗り込んできた敵軍に、幸村は「首をとって手柄にせよ」と言い放ちます。大阪夏の陣にて、彼はその生涯を閉じました。

伊達政宗の家臣・片倉家との意外なつながり

戦国BASARAというゲームで、伊達政宗のライバルということになっている真田幸村。実は、政宗ではなく政宗の部下・片倉重臣と深い縁があります。片倉重長は、伊達政宗が深く信頼していた重臣・片倉小十郎の息子です。真田幸村が死んだ後、長男の幸昌は切腹してこの世を去りました。しかし、次男の守信をはじめとする子孫は縁あって片倉家にかくまわれることになりました。このいきさつについては諸説ありますが、幸村の子孫が片倉家にいったということは事実です。片倉家は自分の名字を名乗らせながら真田の血を守り抜き、ほとぼりが冷めるのを待って真田の名前を戻しました。幸村の娘は重長の妻になっています。こうして幸村の血は東北に根付くことになり、今もご子孫が真田家の活躍を広めるための活動を行っています。

スポンサードリンク

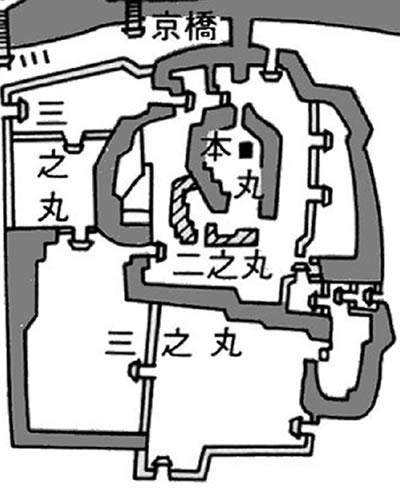

真田幸村の家紋は「六文銭」!由来と意味について

さて、真田幸村の家紋と言えば「六文銭」です。

六文銭とは、「三途の川の渡し賃」のこと。この時代には、死者は三途の川を船で渡って向こう岸に行くと信じられていました。船に乗せてもらうには、渡し賃として6紋銭が必要になるため、戦に出る兵士はみな六文銭を服に縫い付けて戦に出たのです。真田幸村がいる真田家では、この六文銭を家紋にして「武将としての覚悟」を確固たるものにしたと言われています。6紋銭についての考え方には諸説ありますが、このような覚悟をして戦場に出ていた真田家のことを思うと、いかに戦国武将として凄まじい生き方をしていたのかが解ります。

洲浜紋:真田幸村の家紋の意味・由来について

真田家の家紋ではあまりに六文銭が有名なのですが、実はずっと前に「州浜紋」という家紋を使用していた可能性があります。

真田家は、信濃にあった「海野家」という家の子孫にあたります。海野家は、源平合戦で源氏側の「木曽義仲」に従い平家と闘っていました。しかし、激しい戦いの中で当時の当主は命を落としてしまいます。この時、海野家はそれまで使っていた洲浜紋を捨て、六文銭紋を使用するようになったそうです。どうしてこの時に六文銭に変えたのかは解っていませんが、当主が戦で命を落としたことか「覚悟」をさらに強く持つことに繫がったのかもしれませんね。

真田幸村、その魅力とは

何度も戦に出て活躍をしたような、華々しい武将ではありません。人生の中で人質生活が長く、優秀な父と兄に恵まれながら活躍の場が与えられなかったことも彼の不幸かもしれません。けれど彼は「武将」としての自分を諦めませんでした。「最期は武将として死んでいきたい」、その思いが彼を再び戦場に立たせたのではないでしょうか。最期は豊臣のために戦って死んだ幸村ですが、彼は誰のためでもなく「武将として名を挙げたい、武将として死にたい」という思いを果たすために戦ったようにも思います。兄の信之よりも、幸村に注目が集まるのはここなのかもしれませんね。彼に与えられたチャンスはとても少ないものですが、彼はそのチャンスに賭け、そして見事に勝ったのです。

スポンサードリンク

戦国武将117名の家紋一覧をまとめてチェックしよう

織田木瓜 織田木瓜 |

大一大万大吉 大一大万大吉 |

太閤桐 太閤桐 |

水色桔梗 水色桔梗 |

| 石田三成 | 豊臣秀吉 | 明智光秀/山県昌景 |

|

竹に二羽飛び雀/上杉笹 竹に二羽飛び雀/上杉笹 |

武田菱 武田菱 |

真田六文銭 真田六文銭 |

竹に雀/仙台笹 竹に雀/仙台笹 |

| 上杉謙信/上杉景勝/伊達成実 | 武田信玄/武田信繁/武田勝頼/安国寺恵瓊 | 真田幸村/真田昌幸 | 伊達政宗 |

蛇の目 蛇の目 |

徳川葵 徳川葵 |

黒田藤巴 黒田藤巴 |

向い蝶 向い蝶 |

| 加藤清正 | 徳川家康/徳川秀忠 | 黒田官兵衛/黒田長政 | 大谷 吉継 |

前田梅鉢/剣梅鉢 |

一文字三星 一文字三星 |

池田蝶 池田蝶 |

足利二つ引き 足利二つ引き |

| 前田利家/前田慶次 | 毛利元就/毛利輝元 | 池田恒興/池田輝政 | 今川義元 |

丸に立ち葵 丸に立ち葵 |

九枚笹 九枚笹 |

二頭立波 二頭立波 |

二つ雁金 二つ雁金 |

| 本多忠勝 | 竹中半兵衛 | 斎藤道三 | 柴田勝家 |

丸に竪木瓜 丸に竪木瓜 |

三つ盛木瓜に剣花菱 三つ盛木瓜に剣花菱 |

福島沢瀉 福島沢瀉 |

井伊橘 井伊橘 |

| 滝川一益 | 直江兼続 | 福島正則 | 井伊直虎/井伊直政 |

鶴丸 鶴丸 |

丸に細桔梗 丸に細桔梗 |

丸に七つ片喰 丸に七つ片喰 |

剣片喰 剣片喰 |

| 森蘭丸/森長可 | 太田道灌 | 長宗我部元親 | 宇喜多秀家 |

土佐柏 土佐柏 |

三つ柏 三つ柏 |

八咫烏 八咫烏 |

平四つ目結 平四つ目結 |

| 山内一豊 | 島左近 | 雑賀孫一 | 尼子晴久/京極高次 |

ばら藤に井桁 ばら藤に井桁 |

丸に違い鎌 丸に違い鎌 |

蔦 蔦 |

大友抱き花杏葉 大友抱き花杏葉 |

| 片倉小十郎 | 小早川秀秋 | 藤堂高虎/松永久秀 | 大友宗麟/高橋紹運/立花道雪 |

中結び祇園守 中結び祇園守 |

祇園守 祇園守 |

足利二つ引き 足利二つ引き |

対い鶴 対い鶴 |

| 小西行長 | 立花宗茂 | 足利尊氏/足利義昭 | 蒲生氏郷 |

七つ割り隅立て四つ目 七つ割り隅立て四つ目 |

細川九曜 細川九曜 |

笹龍胆 笹龍胆 |

丹羽直違 丹羽直違 |

| 佐々成政 | 細川忠興 細川藤孝 |

源頼朝 | 丹羽長秀 |

丸に片喰 丸に片喰 |

榊原源氏車 榊原源氏車 |

三つ盛り木瓜 三つ盛り木瓜 |

違い鷹の羽 |

| 酒井忠次 | 榊原康政 | 朝倉義景 | 片桐且元 |

下がり藤 下がり藤 |

黒餅 黒餅 |

北条対い蝶 北条対い蝶 |

丸に二つ引き 丸に二つ引き |

| 加藤嘉明 | 黒田長政 | 北条早雲 | 最上義光 |

三つ盛り亀甲に花菱 三つ盛り亀甲に花菱 |

丸に十文字 丸に十文字 |

蜂須賀卍 蜂須賀卍 |

七曜 七曜 |

| 浅井長政 | 島津義弘/島津貴久/島津貴久/島津義久 | 蜂須賀 小六(正勝) | 高山右近/九鬼嘉隆 |

津軽牡丹 津軽牡丹 |

北条鱗 北条鱗 |

丸に上の字 丸に上の字 |

右三つ巴 右三つ巴 |

| 津軽為信 | 北条氏康/北条氏政 | 村上義清/村上武吉 | 結城秀康/清水宗治/山本勘助/小早川隆景 |

永楽銭 永楽銭 |

梅鉢 梅鉢 |

変わり十二日足 変わり十二日足 |

丸に三つ引き 丸に三つ引き |

| 仙石秀久 | 筒井順慶 | 龍造寺隆信 | 吉川広家 |

丸に違い鷹の羽 丸に違い鷹の羽 |

五七桐 五七桐 |

生駒車 生駒車 |

九条下がり藤 九条下がり藤 |

| 浅野幸長/浅野長政 | 豊臣秀次/斎藤義龍/豊臣秀長 | 生駒正俊 | 本願寺顕如 |

丸に揚羽蝶 丸に揚羽蝶 |

吾亦紅/地楡に雀 吾亦紅/地楡に雀 |

丸に三つ葵 丸に三つ葵 |

輪違い 輪違い |

| 平清盛 | 柳生宗矩 | 松平忠吉 | 脇坂安治 |

鍋島花杏葉 鍋島花杏葉 |

結城巴 結城巴 |

揚羽蝶 揚羽蝶 |

唐花紋 唐花紋 |

| 鍋島勝茂 | 松平忠直 | 吉川元春 | 陶晴賢 |

抱き茗荷 抱き茗荷 |

五本骨扇に月丸 五本骨扇に月丸 |

||

| 堀尾吉晴 | 佐竹義重 |

スポンサードリンク

| 他にもあるぞ!超人気家紋コンテンツ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|