幕末に活躍した志士たちの中でも、とりわけ人気も知名度も高いのが坂本龍馬。龍馬は土佐(高知県)に生まれた人物で、33歳で亡くなるまでに数多くの功績を遺しています。

龍馬の名前は有名でも、「何をやったのか」についてはあまり知らない人もいるようなので、彼の家紋とその人生について解説をしてみたいと思います。

スポンサードリンク

目次

|

|

|

仲の悪い薩摩と長州が手を組んだ「薩長同盟」

江戸時代後期、日本の政治を行っていたのは徳川幕府です。ですが、黒船来航で日本が混乱したこともあり、幕府の力は日に日に弱まっている状態でした。この中で、「倒幕」を掲げて過激な活動をしていたのが長州藩(今の山口県)です。長州藩は天皇を支持するあまり過激な行動をあちこちで起こしており、その天皇からも「武器を買ってはいけない」と言われていたほどでした。

スポンサードリンク

長州藩を何とかつぶしたい幕府軍

もちろん、幕府としては長州藩をつぶしたい。そこで幕府は、長州藩と長く対立していた薩摩藩(今の鹿児島県)に「長州を倒せ」と命じました。これで困ったのが薩摩藩です。薩摩藩はイギリスや琉球(沖縄)と貿易をしていたため、豊富な資金を持っていました。幕府側はこれ以上薩摩藩が力をつけることを警戒しており、「長州と戦をさせて薩摩藩を弱体化させたい」という狙いもあったのです。戦をすれば、お金も人材も減りますからね。ここで長州と倒したとしても、藩が弱体化したところを幕府に攻められれば確実に負けます。そして何より、薩摩藩も幕府側に不満がないわけではありませんでした。外国からたびたびもたらされる脅威に、凛とした決断ができない幕府にいら立ちを感じていたのです。

薩長同盟の締結に動き出す龍馬

そこで、動いたのが坂本龍馬です。龍馬は、薩摩藩・長州藩の両者に「薩摩で武器を購入し、長州に流せばいい」という提案をしました。もちろん、提案をしたからすぐに締結したわけではありませんし、一度は両者の会談そのものが流れてしまっています。そのくらい、薩摩と長州が手を結ぶというのは現実的な話ではありませんでした。しかし、幕府への不満があること、お互いに追い込まれた立場であることは疑いようもなく、坂本龍馬の仲介でもう一度行われた会合にて「薩長同盟」を締結しました。この同盟が、後の明治維新へとつながります。この薩長同盟こそが、坂本龍馬が行った最大の功績と言われています。

スポンサードリンク

幕府が政治を朝廷に返した「大政奉還」

幕府を倒して、新しい世の中をつくりたい。薩摩と長州が共通して抱えていた思いはこれです。倒幕にむけて、大きな戦いがはじまろうとしていました。もちろんこの流れは幕府も承知しており、「どうにかして大きな戦いを避けたい」という思いを持っていました。

徳川慶喜「将軍職」を返上

そこで、坂本龍馬は土佐藩の後藤象二郎に「幕府が将軍という職を朝廷に返せばいい」と進言します。倒幕の理由は「幕府に政治を辞めてほしい」という理由なので、政治さえしなければ大きな戦いは回避できるだろう、という理屈です。これに賛同した後藤は、当時の将軍・徳川慶喜に伝え、慶喜はこれを吞み将軍職を返上。ここで、日本の政治を取り仕切ってきた徳川幕府は、実質消滅することになります。

スポンサードリンク

明治政府の方針「船中八策」を考えた龍馬

日に日に幕府の力が弱まっていく中で、同時に新しい時代の足音が聞こえ始めていました。龍馬はその足音を聞きながら、船の中で8つの政治方針を考えました。これは「船中八策」と呼ばれるもので、のちの明治政府の基本方針にもなりました。

スポンサードリンク

「船中八策」について

1.大政奉還

2.上下両院の設置による議会政治

3.有能な人材の政治への登用

4.不平等条約の改定

5.憲法制定

6.海軍力の増強

7.御親兵の設置

8.金銀の交換レートの変更

この様に、坂本龍馬は「明治維新」の魁となる功績を挙げている非常に優れた人物です。常に先を読み、新しい時代を作るために積極的な行動をしてきた坂本龍馬だからこそ、今の時代でも人気なのでしょう。

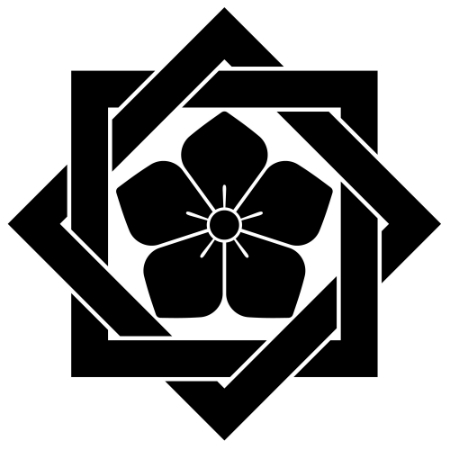

坂本龍馬の家紋は「桔梗紋」

その坂本龍馬の家紋は「桔梗紋」。龍馬人気から、この家紋は非常に有名です。

しかし、戦国時代に同じ桔梗紋を使っていた明智光秀が「裏切り者」と呼ばれていたことなどから、桔梗紋は「あまり縁起が良くない」と言われていたこともあったそうです。光秀は織田信長を討ってすぐに豊臣秀吉に滅ぼされていますし、龍馬も33歳という若さで暗殺されてしまいますので、桔梗紋が悲劇の家紋のように語られるのは解らなくもありません。ただ、桔梗紋自体は「戦勝を重ねることができ、魔よけの意味がある」という非常に縁起のいい家紋です。使っていた人が悲劇的な亡くなり方をすると、どうしても本来の意味からかけ離れた考え方をされてしまうのでしょう。

スポンサードリンク

戦国武将117名の家紋一覧をまとめてチェックしよう

織田木瓜 織田木瓜 |

大一大万大吉 大一大万大吉 |

太閤桐 太閤桐 |

水色桔梗 水色桔梗 |

| 石田三成 | 豊臣秀吉 | 明智光秀/山県昌景 |

|

竹に二羽飛び雀/上杉笹 竹に二羽飛び雀/上杉笹 |

武田菱 武田菱 |

真田六文銭 真田六文銭 |

竹に雀/仙台笹 竹に雀/仙台笹 |

| 上杉謙信/上杉景勝/伊達成実 | 武田信玄/武田信繁/武田勝頼/安国寺恵瓊 | 真田幸村/真田昌幸 | 伊達政宗 |

蛇の目 蛇の目 |

徳川葵 徳川葵 |

黒田藤巴 黒田藤巴 |

向い蝶 向い蝶 |

| 加藤清正 | 徳川家康/徳川秀忠 | 黒田官兵衛/黒田長政 | 大谷 吉継 |

前田梅鉢/剣梅鉢 |

一文字三星 一文字三星 |

池田蝶 池田蝶 |

足利二つ引き 足利二つ引き |

| 前田利家/前田慶次 | 毛利元就/毛利輝元 | 池田恒興/池田輝政 | 今川義元 |

丸に立ち葵 丸に立ち葵 |

九枚笹 九枚笹 |

二頭立波 二頭立波 |

二つ雁金 二つ雁金 |

| 本多忠勝 | 竹中半兵衛 | 斎藤道三 | 柴田勝家 |

丸に竪木瓜 丸に竪木瓜 |

三つ盛木瓜に剣花菱 三つ盛木瓜に剣花菱 |

福島沢瀉 福島沢瀉 |

井伊橘 井伊橘 |

| 滝川一益 | 直江兼続 | 福島正則 | 井伊直虎/井伊直政 |

鶴丸 鶴丸 |

丸に細桔梗 丸に細桔梗 |

丸に七つ片喰 丸に七つ片喰 |

剣片喰 剣片喰 |

| 森蘭丸/森長可 | 太田道灌 | 長宗我部元親 | 宇喜多秀家 |

土佐柏 土佐柏 |

三つ柏 三つ柏 |

八咫烏 八咫烏 |

平四つ目結 平四つ目結 |

| 山内一豊 | 島左近 | 雑賀孫一 | 尼子晴久/京極高次 |

ばら藤に井桁 ばら藤に井桁 |

丸に違い鎌 丸に違い鎌 |

蔦 蔦 |

大友抱き花杏葉 大友抱き花杏葉 |

| 片倉小十郎 | 小早川秀秋 | 藤堂高虎/松永久秀 | 大友宗麟/高橋紹運/立花道雪 |

中結び祇園守 中結び祇園守 |

祇園守 祇園守 |

足利二つ引き 足利二つ引き |

対い鶴 対い鶴 |

| 小西行長 | 立花宗茂 | 足利尊氏/足利義昭 | 蒲生氏郷 |

七つ割り隅立て四つ目 七つ割り隅立て四つ目 |

細川九曜 細川九曜 |

笹龍胆 笹龍胆 |

丹羽直違 丹羽直違 |

| 佐々成政 | 細川忠興 細川藤孝 |

源頼朝 | 丹羽長秀 |

丸に片喰 丸に片喰 |

榊原源氏車 榊原源氏車 |

三つ盛り木瓜 三つ盛り木瓜 |

違い鷹の羽 |

| 酒井忠次 | 榊原康政 | 朝倉義景 | 片桐且元 |

下がり藤 下がり藤 |

黒餅 黒餅 |

北条対い蝶 北条対い蝶 |

丸に二つ引き 丸に二つ引き |

| 加藤嘉明 | 黒田長政 | 北条早雲 | 最上義光 |

三つ盛り亀甲に花菱 三つ盛り亀甲に花菱 |

丸に十文字 丸に十文字 |

蜂須賀卍 蜂須賀卍 |

七曜 七曜 |

| 浅井長政 | 島津義弘/島津貴久/島津貴久/島津義久 | 蜂須賀 小六(正勝) | 高山右近/九鬼嘉隆 |

津軽牡丹 津軽牡丹 |

北条鱗 北条鱗 |

丸に上の字 丸に上の字 |

右三つ巴 右三つ巴 |

| 津軽為信 | 北条氏康/北条氏政 | 村上義清/村上武吉 | 結城秀康/清水宗治/山本勘助/小早川隆景 |

永楽銭 永楽銭 |

梅鉢 梅鉢 |

変わり十二日足 変わり十二日足 |

丸に三つ引き 丸に三つ引き |

| 仙石秀久 | 筒井順慶 | 龍造寺隆信 | 吉川広家 |

丸に違い鷹の羽 丸に違い鷹の羽 |

五七桐 五七桐 |

生駒車 生駒車 |

九条下がり藤 九条下がり藤 |

| 浅野幸長/浅野長政 | 豊臣秀次/斎藤義龍/豊臣秀長 | 生駒正俊 | 本願寺顕如 |

丸に揚羽蝶 丸に揚羽蝶 |

吾亦紅/地楡に雀 吾亦紅/地楡に雀 |

丸に三つ葵 丸に三つ葵 |

輪違い 輪違い |

| 平清盛 | 柳生宗矩 | 松平忠吉 | 脇坂安治 |

鍋島花杏葉 鍋島花杏葉 |

結城巴 結城巴 |

揚羽蝶 揚羽蝶 |

唐花紋 唐花紋 |

| 鍋島勝茂 | 松平忠直 | 吉川元春 | 陶晴賢 |

抱き茗荷 抱き茗荷 |

五本骨扇に月丸 五本骨扇に月丸 |

||

| 堀尾吉晴 | 佐竹義重 |

スポンサードリンク

| 他にもあるぞ!超人気家紋コンテンツ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|