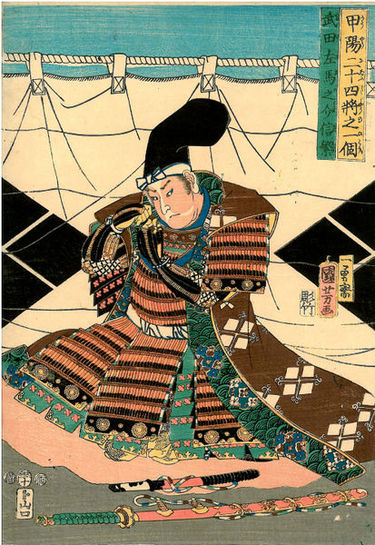

武田信繁は、武田信玄の弟にあたる人物。進言があまりに有名すぎるため、信繁のことはあまり触れられることはないのですが、この信繁が生まれたために信玄はとある人物と揉めることになるのです…。早くに亡くなってしまった信繁ですが、信玄と同じくらい能力が高かったと言われる名将で、彼のことを知らないのは本当にもったいないです。甲斐の国に生まれたもう一人の名将・武田信繁についてまとめました。

スポンサードリンク

目次

|

|

|

父親は信繁推し!そのせいで信玄と父が対立

信玄のお父さんは、武田信虎という人物で、やはりかなりの名将でした。その信虎の嫡男(跡取り)として生まれたのが「信玄」。※正確に言うと、「信玄」という名前ではなく「晴信」なのですが、ここでは「信玄」で通します。その信玄の下に生まれた弟が、信繁でした。ここで、どうしてか信虎は「嫡男の信玄ではなく、弟の信繁に家督を継がせたい」と考え、あからさまに信繁の方を可愛がるようになります。父と息子のまさかの対立。成長した信玄は、やがて信虎を駿河に追い出して自分が武田家を継ぎます。武田家と言ったら武田信玄ですが、信玄が家督を継ぐまでには相当の苦労があったのです。

となると、気になるのは震源と弟・信繁の関係。思われましたが、信玄は信繁のことは傍において片腕として重用しています。この時代、父が可愛がっていた兄弟は殺されてもおかしくないのですが、父から贔屓されていても信繁は兄を良く慕っていましたし、信玄の方も信繁のことは可愛かったようです。こうして、信玄を当主として信繁は武田家を良く支えました。

兄・信玄に負けない名将・武田信繁

父が「跡取りに」と見込んだだけあって、武田信繁は兄・信玄に劣らない名将でした。武田家には「武田24将」という評価の高い武将がいましたが、この中にも信繁が入っています。※もう一人の弟・武田信廉(のぶかど)や、山本勘助なども名を連ねています。信玄の代わりに名代として戦に出ることも多く、もちろん武勲もあげており、「さすが信玄の弟」と言われたほど。さて、ここで何かに気づきませんか?「武田信繁」という名前の「信繁」を見て「おや?」と思った人も多いはず。そう!この「信繁」という名前は、あの真田幸村の本名・信繁と同じなのです。真田幸村と言えば、大河ドラマ「真田丸」の主人公になった武将で有名ですよね。

あの大河ドラマを見ていた人なら知っているはずですが、真田幸村の家・真田家は武田家の家臣でした。その真田家の名将として名高い真田昌幸は、武田信繁のことを非常に慕っており、生まれた次男に同じ「信繁」の名前を付けたのです。これがのちの真田幸村になるのです。真田昌幸は、あの徳川家康を二度も退けた名将中の名将。その昌幸が尊敬していたということが、信繁が実力者であった証です。

スポンサードリンク

川中島の戦いにて、若くして死去~しかし今でも語り継がれる信繁の強さ

そんな信繁ですが、武田信玄・上杉謙信の間で起きた「川中島の戦い」にて命を落とします。「川中島の戦い」は6度行われいますが、信繁が死んだのは一番激しい戦いだった4度目。一般的に「川中島の戦い」と言えばこの4回目のことをさすようです。戦で死んだ信繁の首は、一度は敵の上杉家にとられてしまいますが、武田家の家臣が必死になって取り戻しました。ここからも、信繁がいかに慕われていた武将なのかが解ります。戻ってきた信繁の亡骸を、信玄は泣きながら抱きしめて悲しみ、敵将の謙信でさその死を惜しんだと言われています。享年36歳。戦国時代とはいえ、早すぎる死でした。

ここで、少し余談を。武田家は信玄の嫡男・勝頼の代で滅亡してしまったこともあり、「川中島の戦い」から60年が経過したときは、信繁の墓も荒れ果てた状態だったそうです。しかし、「海津城(かいづじょう・今の松代城」の城主となった真田信之が整備し、そこにあった寺を典厩寺(てんきゅうじ)」として改装。信繁の魂を大切に弔いました。この真田信之、前述した真田昌幸の嫡男で、真田幸村のお兄さん。昌幸と幸村は家康との戦いに敗れて亡くなりますが、同じ真田家でありながら家康側にいた信之は生きのび、信繁を弔ったのです。かつての主であり、名将として知られ、父が慕っていた信繁のことを信之もまた気にかけていたのでしょう。弟と同じ名前であることにも、思うことが合ったのかもしれません。武田家と真田家のつながりが見えるエピソードです。

スポンサードリンク

信繁が遺した家訓が素晴らしい

信繁は、跡取り息子の信豊に99にも及ぶ家訓を作りました。これは「武士の心得」として大変に評価が高く、後世まで語り継がれています。後に幕府をひらく徳川家康は、武田家の軍の采配をかなり参考にしていたと言われ、そのことも武田家の名将・信繁の名を知らしめることになりました。兄・信玄が有名すぎるため、あまり語られることのない信繁ですが、もっと有名でもおかしくない武将です。

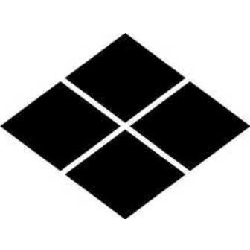

武田信繁の家紋は「武田菱」

武田信繁の家紋は、兄・信玄と同じ「武田菱」です。父・信虎の贔屓のせいでわかれてもおかしくなかった兄弟が、二人で同じ家紋をつけて戦ったことは、武田家のひとつのロマンと言っていいのではないでしょうか。

武田信繁の家紋は、兄・信玄と同じ「武田菱」です。父・信虎の贔屓のせいでわかれてもおかしくなかった兄弟が、二人で同じ家紋をつけて戦ったことは、武田家のひとつのロマンと言っていいのではないでしょうか。

菱紋は、菱形の幾何学的な紋の総称です。古代から世界中で見られた文様で、植物であるヒシの実に由来していると言われていますが詳細は不明です。土器にも鱗と同様刻まれていることから、呪術的な意味もあったと考えられています。家紋としては人気があった代表的な紋で、一つから最大で十六個の菱を組み合わせ、バリエーションは様々ありました。また、配列や向きを変えたものなどがあり、江戸時代には幕臣約150の家紋に用いられたと言われています。有名なものは、甲斐源氏や信濃源氏一族に用いられた「割菱」、小笠原家の「三階菱」などです。武家の使用者は他に、高杉晋作、松前氏、武田氏、市橋氏、三好氏、大内氏、山口氏などです。

スポンサードリンク

戦国武将117名の家紋一覧をまとめてチェックしよう

織田木瓜 織田木瓜 |

大一大万大吉 大一大万大吉 |

太閤桐 太閤桐 |

水色桔梗 水色桔梗 |

| 石田三成 | 豊臣秀吉 | 明智光秀/山県昌景 |

|

竹に二羽飛び雀/上杉笹 竹に二羽飛び雀/上杉笹 |

武田菱 武田菱 |

真田六文銭 真田六文銭 |

竹に雀/仙台笹 竹に雀/仙台笹 |

| 上杉謙信/上杉景勝/伊達成実 | 武田信玄/武田信繁/武田勝頼/安国寺恵瓊 | 真田幸村/真田昌幸 | 伊達政宗 |

蛇の目 蛇の目 |

徳川葵 徳川葵 |

黒田藤巴 黒田藤巴 |

向い蝶 向い蝶 |

| 加藤清正 | 徳川家康/徳川秀忠 | 黒田官兵衛/黒田長政 | 大谷 吉継 |

前田梅鉢/剣梅鉢 |

一文字三星 一文字三星 |

池田蝶 池田蝶 |

足利二つ引き 足利二つ引き |

| 前田利家/前田慶次 | 毛利元就/毛利輝元 | 池田恒興/池田輝政 | 今川義元 |

丸に立ち葵 丸に立ち葵 |

九枚笹 九枚笹 |

二頭立波 二頭立波 |

二つ雁金 二つ雁金 |

| 本多忠勝 | 竹中半兵衛 | 斎藤道三 | 柴田勝家 |

丸に竪木瓜 丸に竪木瓜 |

三つ盛木瓜に剣花菱 三つ盛木瓜に剣花菱 |

福島沢瀉 福島沢瀉 |

井伊橘 井伊橘 |

| 滝川一益 | 直江兼続 | 福島正則 | 井伊直虎/井伊直政 |

鶴丸 鶴丸 |

丸に細桔梗 丸に細桔梗 |

丸に七つ片喰 丸に七つ片喰 |

剣片喰 剣片喰 |

| 森蘭丸/森長可 | 太田道灌 | 長宗我部元親 | 宇喜多秀家 |

土佐柏 土佐柏 |

三つ柏 三つ柏 |

八咫烏 八咫烏 |

平四つ目結 平四つ目結 |

| 山内一豊 | 島左近 | 雑賀孫一 | 尼子晴久/京極高次 |

ばら藤に井桁 ばら藤に井桁 |

丸に違い鎌 丸に違い鎌 |

蔦 蔦 |

大友抱き花杏葉 大友抱き花杏葉 |

| 片倉小十郎 | 小早川秀秋 | 藤堂高虎/松永久秀 | 大友宗麟/高橋紹運/立花道雪 |

中結び祇園守 中結び祇園守 |

祇園守 祇園守 |

足利二つ引き 足利二つ引き |

対い鶴 対い鶴 |

| 小西行長 | 立花宗茂 | 足利尊氏/足利義昭 | 蒲生氏郷 |

七つ割り隅立て四つ目 七つ割り隅立て四つ目 |

細川九曜 細川九曜 |

笹龍胆 笹龍胆 |

丹羽直違 丹羽直違 |

| 佐々成政 | 細川忠興 細川藤孝 |

源頼朝 | 丹羽長秀 |

丸に片喰 丸に片喰 |

榊原源氏車 榊原源氏車 |

三つ盛り木瓜 三つ盛り木瓜 |

違い鷹の羽 |

| 酒井忠次 | 榊原康政 | 朝倉義景 | 片桐且元 |

下がり藤 下がり藤 |

黒餅 黒餅 |

北条対い蝶 北条対い蝶 |

丸に二つ引き 丸に二つ引き |

| 加藤嘉明 | 黒田長政 | 北条早雲 | 最上義光 |

三つ盛り亀甲に花菱 三つ盛り亀甲に花菱 |

丸に十文字 丸に十文字 |

蜂須賀卍 蜂須賀卍 |

七曜 七曜 |

| 浅井長政 | 島津義弘/島津貴久/島津貴久/島津義久 | 蜂須賀 小六(正勝) | 高山右近/九鬼嘉隆 |

津軽牡丹 津軽牡丹 |

北条鱗 北条鱗 |

丸に上の字 丸に上の字 |

右三つ巴 右三つ巴 |

| 津軽為信 | 北条氏康/北条氏政 | 村上義清/村上武吉 | 結城秀康/清水宗治/山本勘助/小早川隆景 |

永楽銭 永楽銭 |

梅鉢 梅鉢 |

変わり十二日足 変わり十二日足 |

丸に三つ引き 丸に三つ引き |

| 仙石秀久 | 筒井順慶 | 龍造寺隆信 | 吉川広家 |

丸に違い鷹の羽 丸に違い鷹の羽 |

五七桐 五七桐 |

生駒車 生駒車 |

九条下がり藤 九条下がり藤 |

| 浅野幸長/浅野長政 | 豊臣秀次/斎藤義龍/豊臣秀長 | 生駒正俊 | 本願寺顕如 |

丸に揚羽蝶 丸に揚羽蝶 |

吾亦紅/地楡に雀 吾亦紅/地楡に雀 |

丸に三つ葵 丸に三つ葵 |

輪違い 輪違い |

| 平清盛 | 柳生宗矩 | 松平忠吉 | 脇坂安治 |

鍋島花杏葉 鍋島花杏葉 |

結城巴 結城巴 |

揚羽蝶 揚羽蝶 |

唐花紋 唐花紋 |

| 鍋島勝茂 | 松平忠直 | 吉川元春 | 陶晴賢 |

抱き茗荷 抱き茗荷 |

五本骨扇に月丸 五本骨扇に月丸 |

||

| 堀尾吉晴 | 佐竹義重 |

スポンサードリンク

| 他にもあるぞ!超人気家紋コンテンツ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|