のちの戦国時代を生むきっかけと言われた応仁の乱。応仁の乱は当時の室町幕府8代将軍足利義政の後継者指名での混乱により発展した戦です。その応仁の乱で活躍した2人の大名である山名宗全と細川勝元大名の家紋やあらすじをまとめました。

スポンサードリンク

目次

|

|

|

1分でわかる応仁の乱の解説

14歳で将軍に就いた義政

足利義政は14歳の時に室町幕府の8代目将軍に就任します。なぜ14歳という若さで将軍に就いたかと言えば、父親であった6代目の義教の後を継いだ兄の義勝が若くして亡くなってしまったからです。就任当時はかなり意足的に政治を動かそうとしていたようです。

後継ぎ問題から応仁の乱が勃発

跡継ぎに弟の義視を指名

妻の日野富子との間に実子がいなかった義政は自身の後継者を弟の義視に指名しました。しかし、その後に実子の義尚が誕生したことで悲劇が生まれます。

実子誕生により義尚を将軍にしたい妻・日野富子

一旦は後継者に弟の義視を指名したものの、妻・富子の実家である日野家からは実子である義尚を将軍にしようと目論見ます。

西軍の山名宗全軍(義尚) VS東軍の細川勝元軍(義視)

日野家は当時有力な守護大名であった山名宗全に協力を依頼しました。さらに義視側には有力な守護大名の細川勝元が味方をし両者が対立することになります。

| 西軍(約11万人) | 東軍(約16万人) | |

| 後継者 | 義政の実子・義尚派 | 義政の弟・義視派 |

| 守護大名 |  山名宗全(持豊) 山名宗全(持豊) |

細川勝元 細川勝元 |

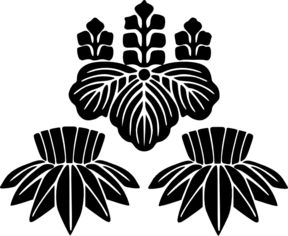

| 家紋 |  五七桐七葉根笹 五七桐七葉根笹 |

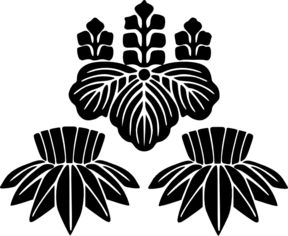

九曜 九曜 |

| 家紋の解説 | 「五七桐七葉根笹(ごしちのきりななはねささ)」上部分にある桐紋はもともとは天皇家の家紋で、その後は足利家や豊臣家など力を持つ武家が使うようになりました。山名宗全がこの家紋を使用する理由は足利家が彼に使用を許可したからです。 | 九曜紋は星紋の一つで、中心の大きい星が太陽、周囲の八つの星は太陽系を巡る惑星をかたどっています。星紋では一番よく使われている紋で、九曜紋以外では、毛利氏が使った三星紋、七曜紋、十曜紋などがあります。 |

スポンサードリンク

山名宗全(持豊)の家紋は「五七桐七葉根笹」

「五七桐七葉根笹(ごしちのきりななはねささ)」上部分にある桐紋はもともとは天皇家の家紋で、その後は足利家や豊臣家など力を持つ武家が使うようになりました。山名宗全がこの家紋を使用する理由は足利家が彼に使用を許可したからです。

細川勝元の家紋は「九曜紋」

九曜紋は星紋の一つで、中心の大きい星が太陽、周囲の八つの星は太陽系を巡る惑星をかたどっています。星紋では一番よく使われている紋で、九曜紋以外では、毛利氏が使った三星紋、七曜紋、十曜紋などがあります。

詳しくはこの記事をチェック!

勝負がつかないまま11年が過ぎる

京都を舞台に繰り広げられた応仁の乱は、軽い身なりで戦う足軽中心であったために優劣がつかない状態が長引き11年以上も続いた結果、京都は焼け野原となりました。

義政は東山で銀閣を建てる

応仁の乱の直後に将軍義政は京都の東山に移り住み銀閣を建てて、花道や茶道の発展に尽力しました。

正式名称を東山慈照寺といい、相国寺の塔頭寺院の一つ。銀閣寺の名の由来は江戸時代、金閣寺に対し、銀閣寺と称せられることとなったといわれています。室町幕府八代将軍の足利義政によって造営された山荘東山殿を起原とし、義政の没後、臨済宗の寺院となり義政の法号慈照院にちなんで慈照寺と名付けられました。

戦国時代の幕開け

応仁の乱後の室町時代の約100年は全国の守護大名が天下統一を目指し各地で激しい争いを繰り広げました。こうして戦国時代へ突入となります。

まとめ

室町幕府の後継者問題から勃発した応仁の乱ですが、将軍の義政本人は問題に手を打つことなく、乱の直後に銀閣を建て文化の発展などに尽力しています。この波乱によって時代は戦国時代に移るのは仕方のない結論だったのかもしれませんね。

スポンサードリンク

| 他にもあるぞ!超人気家紋コンテンツ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|